筆者一向也跟同學說,香港作為中西文化匯聚之地,理應可以發揮「融貫中西文化」的功能。筆者通常舉的例子是,中國四大名著的《三國演義》由日本人動漫化、遊戲化,再衍生出不同的周邊故事(如《派對咖孔明》、《SD高達三國傳》,結果讓「三國歷史」成為香港同學最喜愛的「中國歷史」課題;這工作,其實應該是由香港來進行的。

作為香港人,面對要由日本來發揚中華文化的現象(還包括不同的食物),真應該要羞愧得無地自容。當然,筆者也希望同學們在將來可以超越日本,以不同的現代化方式發揚中華文化。

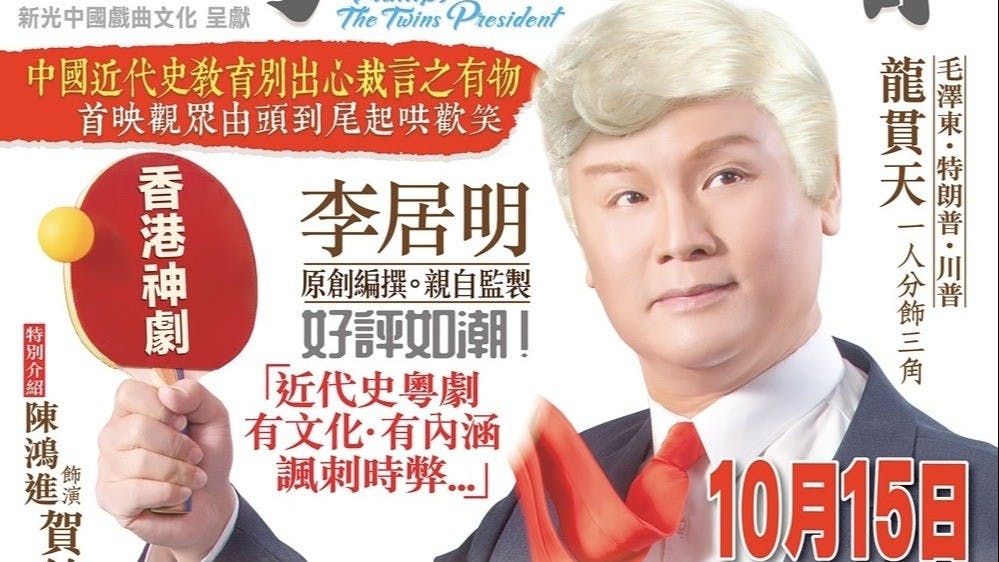

近年,終於真正有一個項目,是「港產」的,是真正「將傳統中華文化現代化」的,這就是李居明先生編劇的《粵劇特朗普》(以也簡稱《特》)劇目。

港產的「中華文化現代化」項目

粵劇,老實說,對筆者而言真是興趣不大。數年前開車在紅隧口見到偌大的《特》廣告,的確是能挑起筆者的好奇心的;但要真正入場買票入場觀看,也還是提不起動機。而事實上,相輔相成地,由於《特》及李居明先生的另外數齣有關中國近代史的劇目也涉及不少近代中國的史實;如對近代中國史沒有基本的認識,的確也是比較難能引起共鳴。

以筆者自己為例,假如我在2019年欣賞《特》,當時筆者對誰是劉少奇、林彪也不太曉得是誰,也對當時中美關係的了解不是太深,不能說是看不懂故事,但趣味性肯定會大減。但經過這數年對近代新中國的故事有一個基本的了解,劇中前半部份有關文革及尼克遜訪華的情節,基本上也算是熟悉,看的時候更能倍添趣味。

當外星人遇上特朗普

之前也有看過另外兩個劇目《毛澤東》及《小平你好》,但該兩劇的定位較明顯是結合粵劇及近代中國史;主角為已故國家領導人,更加不能加入太多搞笑元素,中段的確是有悶場。論《特》的故事,發揮的空間多了不少,不同章節間的連繫性其實是不大的。

外星人的設定可以說是畫蛇添足,川普(特朗普之弟)與劉少奇間的遭遇也不見得與他扮特朗普有甚麼影響,但卻勝在天馬行空,認真地幽默。須知道,粵劇就是音樂劇,要就著故事的發展譜上不同的押韻的詞,中間加上不同的中西和時事元素,加一點諷刺,實在是有夠困難。但《特》的定位在香港無疑是比較成功:創意發揮在外國名人身上(特朗普本人聽說是知道有這齣粵劇的)加入較認真的近代中國史元素,結果就是吸引了不少年青人第一次步入新光(因新光行將重建,也可能是最後一次)欣賞粵劇,知道誰是龍貫天、新劍郎,知道原來粵劇有現場樂團伴奏,知道粵劇有甚麼唱腔。

「傳統」與「創新」的平衡

「傳統」與「創新」的平衡,永遠是一門要拿捏的很準確的藝術。加一點創新,可以吸引新一批的觀眾,而原來的文化,也可能會走了一點點樣。要活化傳統,靠的是創意,與社會、政府的包容和推廣,再加一點點的商業包裝。

日本靠動漫,連「下棋」、「下廚」都可以變成一套套受歡迎的動漫;香港,當然其實也出現過「少林」與「足球」結合的創意成功例子,但後來便好像沒有來者了。

如果有朝一天,香港可以製作出一套套有關中國歷史、近代史或中華文化的動漫或電視電影,可能是多了科幻或奇幻元素、可能是多了一些虛構的個人英雄熱血和角色,然後這些動漫角色及周邊可以在無處不在的商舖和交通工具出現,吸引無數外國旅客到類似「秋葉原」的旺角遊覽。香港,作為「一國兩制」最能體現的地區,可以做到嗎?