今年是抗戰勝利80周年。筆者生於60年代末,抗戰與我有一段距離,卻不因此而覺陌生。就讀高小時已在課堂接觸該段歷史,印象更深的是1980年隨家長進戲院觀看紀錄片《慘痛的戰爭》,珍貴的影像,慘烈的場景,加上家長解說,抗戰事跡由聽聞變成看見,不再如煙雲般輕。

喜鬧丑生 精忠報國

的確,影像是富感染力的。30年代中,日軍進迫,暫安於南的港人同樣愛國心重,影業界便製作了一批籠統稱為「國防電影」的作品,觸及愛國、抗戰等題旨。毋疑,深入刻劃的作品相對少,多屬浮光掠影式帶出團結抗敵信息,始終本地的創作環境向以商業主導,傾向以軟性手法談世情說道理。

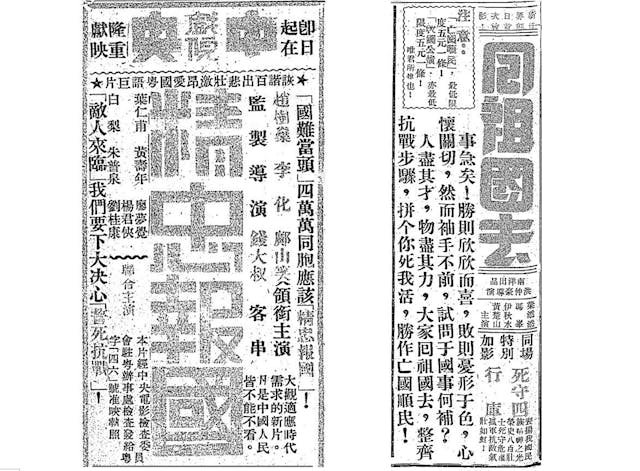

多年前,收藏家吳貴龍跟我分享一幀劇照,來自1937年公映的《精忠報國》。劇照展示的場面,最左方起的演員分別是:(1)黃壽年、(2)廖夢覺、(3)楊君俠、(4)劉桂康、(5)葉仁甫及(6)朱普泉,右方結領帶者(7)是音樂家、電影人錢大叔。前六位是戰前粵語片影圈的焦點「丑生」,逢片皆插科打諢,擠眉弄眼,炮製笑料。他們在此片飾演傻氣學子,烏龍百出,最後受感召,決投身救國行列。

幽默糖衣 內藏藥劑

《精忠報國》沒高舉「國防」名號,廣告主力呼喚群眾齊心救國。文案用上「詼諧」、「悲壯」等字眼,喜與悲,意思是相對的,不過,既是通過影像娛樂傳遞救國信息,可以理解當時以趣味先行的做法。喜劇演員的能耐就是發放喜氣,在當時眾多籌款賑濟、支持抗戰活動上,他們以一己之長提升公眾關注,推動報效國家。

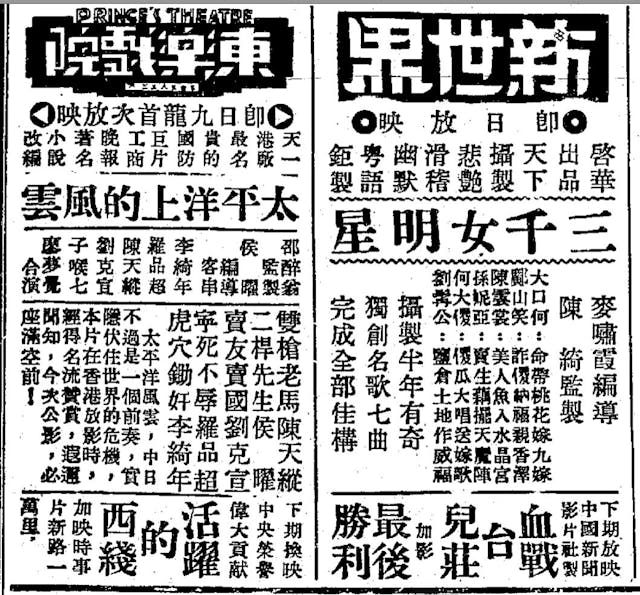

幽默喜劇與救國激情,不一定背道而行。著名劇作家、跨界媒體人麥嘯霞,其編導的《血灑桃花扇》(1940),是極少數流傳下來的戰前電影。該部以喜劇手法處理的影片,有學者分析背後蘊含創作作人的愛國之思。

較該片早兩年公映,同由麥氏編導的《三千女明星》(1938),影片已佚失,當年廣告稱為「滑稽幽默」之作。麥氏在該片特刊撰文,提到其創作思考:「人生原本是苦惱的,且莫辭苦中作樂罷。世界傳統是戰爭的,且莫怕艱難奮鬥啊!……借觀眾熱烈的笑聲遮蓋了病態社會的骨裏呻吟,憑畫面幽默的諷刺表現出嗔痴眾生的內層苦痛。這,我自己承認是雙料糖面的刺激苦味藥劑。」可惜麥氏不幸亡於日軍戰機轟炸下,年僅37歲。

愛國精神 恆久長存

上述「國防影像」多已散失,1941年底公映的《天上人間》是另一僅存影像。廣告自稱「諧趣潑辣喜劇」,該片由盧敦編導,手法傾向寫實,展示戰亂下的眾生相。和後來重塑二戰往憶的影片不同,該片拍攝時,戰事就在外圍蔓延,一幕幕逃難境況正在片廠外發生,念及此景,心頭一緊。

與香港作為商業城市一脈相承,國防影像也以喜劇包裝,但那精神還是存在的。歷經歲月洗刷,往跡漸淡退,但那精神理應還是存在的,因此,即使到今天,聞「去日本旅行,就係返鄉下」之說,依然是礙耳的。

作者簡介:

黃夏柏,生於澳門,在香港完成專上課程後,從事媒體工作,現職自由撰稿人。著有《憶記戲院記憶》、《香港戲院搜記》、《紙媒港故.影戲閒情》、《電視歡樂.今宵再現》等作品。