中文科之難不單在於測考評核,更因為它是一個精緻文化的載體。

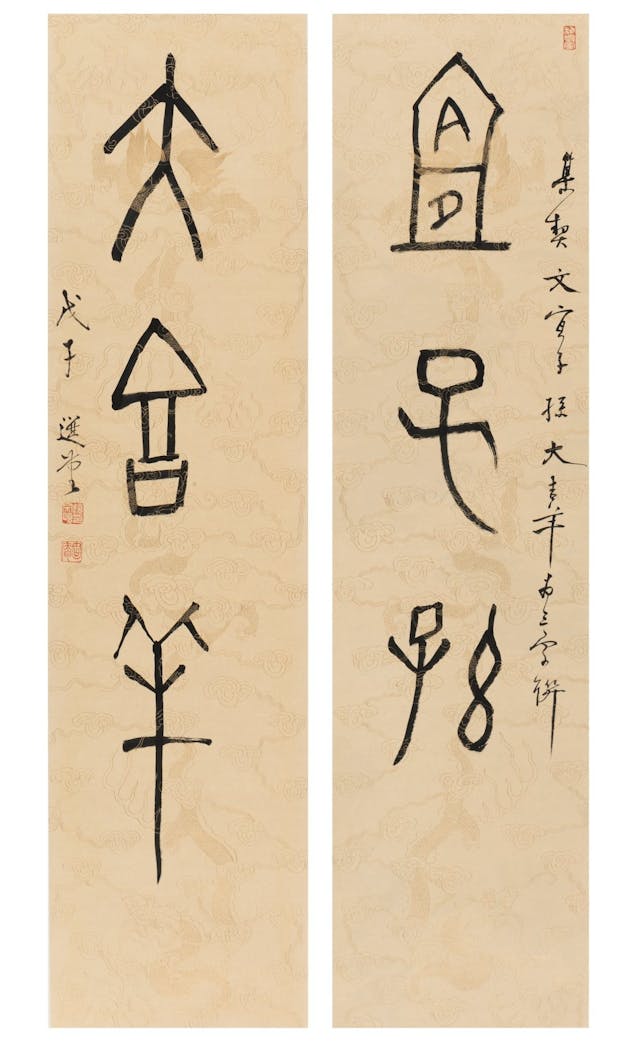

你看懂「大吉羊」三字已經不簡單,把「吉羊」理解為「吉祥」更了不起!

中國語文的學習困難

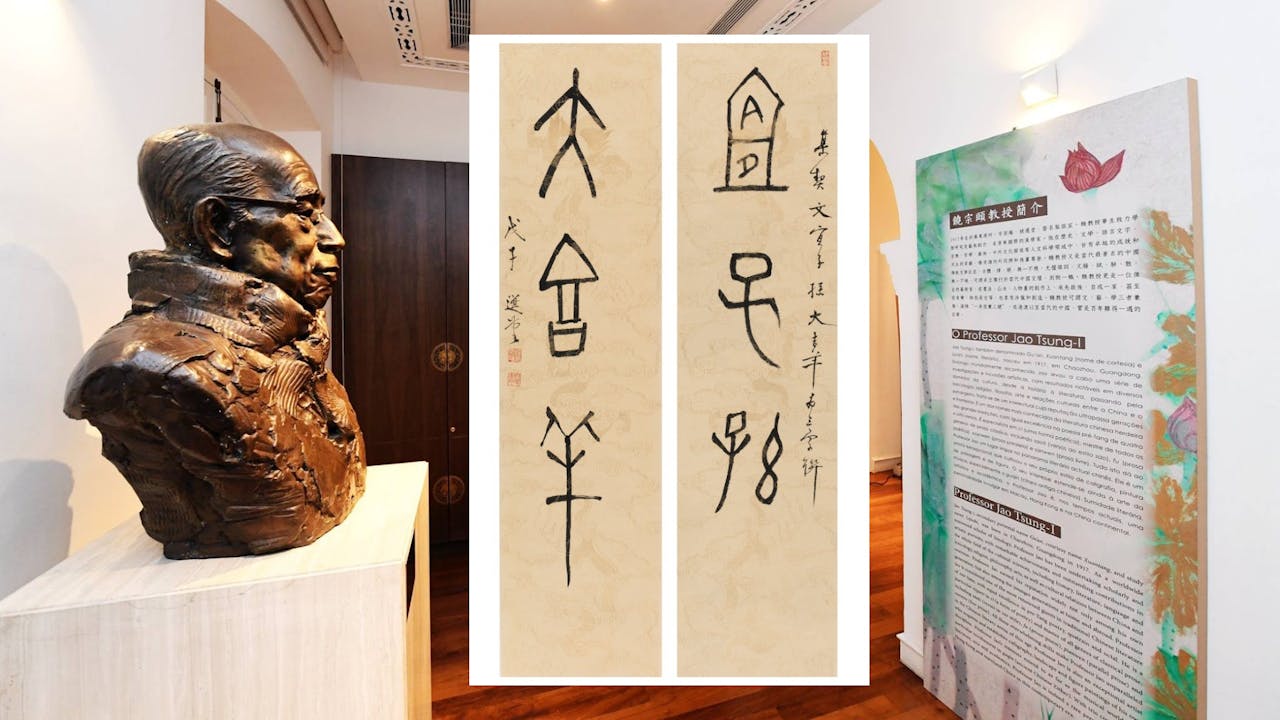

朋友在群組裏分享一副義理深刻而字體拙樸的春聯。饒宗頤先生揮毫的甲骨文,令人想起當年修讀「文字學」的日子。

中國語言文字源遠流長,每一個字都是博大精深,可以多元解讀的二維碼──既融合了形、音、義的元素,更以多感官和豐富的像想力規模天地萬物,交感配襯,氣象萬千,而且制訂了種種語言格律和書寫法度,刁斗森嚴,不容有失。

讀音方面,平仄、抑揚頓挫之間的情韻往往引起正音、變調、俗音、懶音、讀書音、口語音或奇偶對應的議論和褒貶。字形方面,統一文字之後,它作為管治社會的文化工具,分寸毫釐、縱橫捭闔的布局必須無可爭議。隸書方整均衡、楷書講究「永字八法」,已成為不可迴避的審美布局。於是,舞文弄墨之際只需三兩筆,就可判決「士人」 與「土人」之間差之毫釐,謬以千里的落差。

精緻的語言文字境界往往令草根階層的子弟害怕書寫、不敢唱酬,甚至錯過學習的機會。自古以來,小孩子懂得背誦詩詞、學會寫字、能夠「對對」(?)或「作對」(!),就被譽為天才。

政教方面,那個一統河山的秦朝,李斯立足政壇,以秦國語言取代列國「土話」,以婉轉匀稱的小篆統一天下文字,以焚書坑儒的手段統一天下文明。2000年後的阿Q因為不懂揮毫畫圓圈,成為革命邊緣無可奈何的遺憾。至於別有涵養,尊重立言對象或者矢志平步青雲的士大夫,除了私函、草稿,「字為人之衣冠」,筆底風華都成為性情品位的楷模。

然而,這個文明古國要拯救文盲、推廣教化,與運用拼音文字的國家相比,卻要面對沉重的先天障礙。更有甚者,令人着迷的中文字可能會造就咸亨小店的孔乙己,以及望文生義,震懾天下的文字獄。

在政治敏感的語境下,少時了了的倫文敘一不小心,恐怕難免「淪文罪」。

不尷尬的春聯

說回饒宗頤先生這副春聯,左右相襯,懷舊的讀者頗有平仄對應的預設挑剔,兩句幸福綿延的祝願或許留下一點瑕疵。

然而,那只是形式上的小問題。饒先生斟酌平仄當然易如反掌,選擇以古樸的文字揮毫,更見他對經典的尊重和文化傳承的期望。堅持以甲骨文一再書寫這副對聯,或者因為在那個草創文字的時代還未有平仄的考究,出口成文,當下即是。

關於人間的幸福,不妨看看蜂巢、蟻穴的規模氣象作為映襯。它們各自努力,默契成全,既營謀眼前生計,亦建構「男有分、女有歸」、子孫綿延的安全居所。「宜子孫」本來是生物天職、人間素願,以及文明的自覺。可是普天之下,子子孫孫都似乎量化了,人口預測成為提振經濟的參考數據,甚至政客權謀的口頭注碼。

我們造就怎樣的新生代?

這幾個已經在生活裏失去親切感的原始文字,不單是亙古的宏願,更是人間自我檢點的忠告。

人的壽命長了,為什麼生理早熟、心智過早敏感人間狀態的新生代,好像灌注了篡改基因的靈丹妙藥,寧願照顧寵物,不願生養孩兒?

我們看似多姿多采的「幸福感」,究竟跨代截取了什麼前因後果、虧空了什麼後果前因?

誰為為之?孰令致之?

年關已過,在卸下春聯的日子裏,某些「國泰民安」的前線,還有許多江東父老的子弟兵等待生死榮哀的裁決。除了口舌交鋒各行其是的風雲人物,還有那些快將取代人類多種功能的AI──它的發音就像一個遺憾的感嘆詞,我們究竟要造就怎樣的下一代風光?

面對這副不尷尬的春聯,尷尬的,是我們自己。

意象原型: