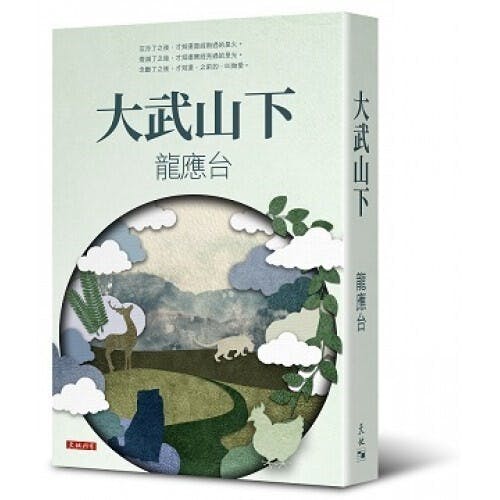

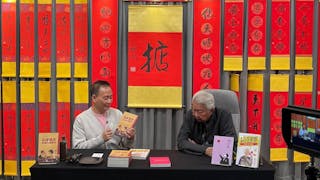

每一本書都是一場旅行。龍應台的新作、也是她的第一部長篇小説──《大武山下》就帶着讀者來到了台灣大武山下的屏東縣潮州鎮。然而讀完這本書,你會發現這趟旅行的目的地既可以是大武山,又可以是世界上任何一個原鄉。它是焦慮年代的心靈療癒之旅,旅程之中,你會微笑、你會無奈、你會深思、你也會流淚,它是作者的人生問答,也會是所有香港讀者的人生問答,尤其是此時此刻。

人生第四書

眾所周知,龍應台和香港有一段很深的緣分。她曾在香港大學任教,住在薄扶林的沙灣徑25號。她也曾在香港的報章上每周連載和兒子安德烈的書信往來,感動無數香港父母追看,之後結集成《親愛的安德烈》,長期成為海内外華人非小説書籍的暢銷書。另一本在香港完成的《龍應台的香港筆記》則用一個全新的視角關注香港各種不被看到的問題,甚至包括香港的流浪牛,沙灣徑住處陽台外每天掠過的麻鷹。龍在書中和很多公開場合,都坦言自己非常喜愛香港,香港是她第二個家。2012年,她離開香港回到台灣擔任文化部部長。再之後,為了陪伴和照顧失智的母親──美君,2017年,她從台北到了母親居住的屏東潮州。

相對於香港的繁華嘈雜,潮州正好相反,它位於台灣最南端的屏東,是一個閩、客、原住民混居的五萬人小鎮,幾乎像是一個被時間所遺忘的角落。它地處屏東平原,東邊就是台灣島橫貫南北的中央山脈的其中一峰──大武山。大武山是中央山脈南段的最高峰,台灣的五嶽之一,也是排灣族和魯凱族的聖山。龍應台來到大武山腳下,本來是心情沉重,純粹為陪失智的美君走完「人生最後一哩」,然而,如她在後記中所寫,這次旅程「卻意外讓我回到大海和森林,重新和蟲魚鳥獸連結,在星空下辨識回家的路。北大武、南大武兩座山峰巨大如天,卻有着極為溫潤的稜線,陽光把溫潤的線條映在土地上,農人就在那片被磅礴大山柔軟覆蓋的土地上,深深彎着腰。」龍在這片土地上找到了如奇妙恩典般的連接,她為她的心找到了安放的位置,因此,她在後記中坦承:「小鎮潮州孕育了這本書」。

《大武山下》中的主人公,一位不得志的作家,同樣從香港的大嶼山出發,開始了一趟奇妙旅程。她本來「身體和心靈脫臼,在大嶼山寺廟的師父指點下,「回鄉村去,大武山下蹲個兩年,專心看見」。

主人公心靈疲憊,並帶着對鄉村的抗拒感地來到了大武山下的小鎮。一開始,她是疏離的,看啥都不順眼,不停在心中質疑師父這個建議。然而,沒過多久,主人公漸漸「看見」了這片土地的美麗自然和生活在其中的鄉親樸素堅韌的生命力。在小鎮和山巒的探索中,她更「看見」了一位因心願未了而被困的14歲少女靈魂──小鬼。她曾是小鎮上無憂無慮的中學生,50年前突然神秘遇害,案情至今仍是懸疑。

主人公在小鬼的指引下,一起抽絲剝繭地將沉寂的真相──道出,也幫助小鬼完成了未了的心願。不僅如此,在和14歲少女靈魂的相處中,她也最終療癒了自己的心靈,完成了和自己的和解。明白了所有的愛就是現在和當下,所有的恨和牽掛也應該放下,「看見」世界和時間,「看見」自己只是一粒塵,終將歸於塵中。

如果龍沒有去到潮州陪伴母親,這個故事大概也不會出現在她筆下;如果沒有她在面對母親的失智,後悔自己以前未有多陪伴母親,繼而慢慢對所發生的一切釋然,大概也沒有這個故事。生死這樣的故事,本來應該讀來悲傷,在龍應台的筆下,卻因為她的徹悟,或是書中寫到的鄉間種種,讓讀者雖有淚目,卻又在淚中笑了出來,感到人間暖意。此書一如她的前作「人生三書」──《孩子你慢慢來》、《親愛的安德烈》和《目送》一樣,大概是龍應台寫下的「人生第四書」,它是步入人生另一個階段,開始面對衰老死亡的恐懼,人生無常的困惑,走向生命最終篇的一次長達三年的徹底思考。

魔幻來自於這片土地

這本書的上半部更像是一本散文體小説,通過主人公,也可以說是作者本人的一個依托,來道出自己的所見所聞和個人情感。龍在潮州這幾年,多次在她的臉書貼文和采訪中表達她對這片土地各種發現和領悟,處處透出越來越深的情感和依賴。此書因此一開始就像一篇篇散文般娓娓道來小鎮和山中的種種人和事,散漫中其實不動聲色地編織起了一個略有魔幻感的故事場景。當故事慢慢展開後,在似乎的真實中就自然穿插進來了一個小鬼,帶出一個在屏東真實發生過的罪案。通過主人公和這個小鬼虛虛實實的互動,作者繼續寫小鎮、寫各種人,寫歷史,寫感悟。小説的後半部沿着小鬼講自己的往事,故事張力越來越强,又儼然是一本懸疑推理的魔幻寫實主義小説,通過並不合邏輯的故事敘述,現實中不會發生的事情,似乎都被當成了真正發生過的事情。而有意思的是,潮州這個古老小鎮,本來就有着濃厚的鄉民信奉神靈的傳統,對我們來説的「超自然」,對當地來説卻根本就是生活的一部分。無論是小鎮上的居民,還是大武山中的部落,都對自然神靈和生命有着樸素的信仰,相信因果,相信好心有好報,臣服于無常,臣服于大自然和超自然的力量。這樣的現實場景描述自然地豐富了小説的内容,也成就了生死這個主題展開的重要一部分,作者對死亡、時間的種種思考,也都借了14歲少女靈魂的口中,成為了生動的對話。

就像馬爾克斯的《百年孤獨》一樣,這本書中的人們不時見到鬼魂,鬼魂象徵着這片土地上被遺忘了的一些複雜歷史,也反映着這個小鎮經濟發展落後的一面。比如小説中的《手足》這一章,描寫了小鎮上的一個神婆──阿瘦,晚晚祖師爺上身,為鄉親排憂解難,鄉親們逢人生大小事,也最喜歡來祖師爺這裏問卜,祈求神靈指點迷津。半信半疑的主人公看完想走,阿瘦則告訴她一直有一個小鬼跟着她,並為她做法事祈福,讓小鬼不要傷害她。這大概是作者在台灣鄉間看到的真實場景,也為整個故事中的小鬼的存在提供了側面的佐證,引導故事繼續發展。至於為何會想出這樣一個小鬼的角色,龍在最近《聯合報》的專訪中坦承其中也有魔幻之處。一開始,她就想寫一部懸疑推理小説,苦無頭緒。有一日問起她哥哥,屏東有沒有發生過什麽重要命案,正埋頭吃飯的哥哥連頭也沒抬,就説「鐘正芳」。「鐘正芳案」發生在1977年,鐘是屏東美和中學初二學生,失蹤九天後,遺體被發現在一處水池,疑似性侵未遂。此案當時震驚全台。因此對龍來説,更像是冥冥之中,「其實是她來找我」。(《龍應台首本小説懸疑寫實,40年前命案小鬼找上她》──《聯合報》,2020年8月6日專訪)

馬爾克斯說他小説中的魔幻大都來自於他的家鄉和家族,虛虛實實早已是他的全部。對龍應台來説,這本書的魔幻大概也不會比她身處的現實更魔幻,魔幻和現實在這本書中並沒有清晰的界限,小鬼本身是魔幻一部分,講的一個個故事,聽似魔幻的,於小鬼來説是現實;聽似現實的,對主人公來説,卻只是她不知道的歷史。在小鎮上看見或相信看見鬼魂的人不少,也有部落的原住民們,相信着死之後只是去另一個地方和自己的祖先團聚。這是原住民的真實想法,描述起來卻又帶有魔幻的色彩。作者在第三章描寫了一個小鎮上的「警察廟」,看似荒謬,但在當地大概是真實。警察闊嘴一邊說他自己不迷信,一邊又承認警察局裏亡魂很多,寧可信其有,不可信其無。氣氛詭異,卻又一本正經,又魔幻又現實中,這章的末尾還要憑空出現一張張頭,上面寫着大嶼山師傅送給她的那句佛偈:「世界所有塵,一一塵中」,這張紙頭看似無關緊要,也許是廟裏哪個信眾寫下的,然而看到書的末尾,才恍然大悟和大嶼山師傅之間的聯係。魔幻,讀起來卻是那麽自然。

在一個不確定的焦慮年代探討自我療癒

美國着名的禪(ZEN)的傳道者阿倫•瓦兹(Alan W. Watts),在他1951年出版的《心之道──致焦慮的年代》(The Wisdom of Insecurity – A Message for an Ange of Anxiety)就指出:「人類的困境就是,意識的每一次增强都需要付出代價,不對痛苦敏感,我們就無法對快樂變得更敏感。我們產生幸福感的心理機制過分依賴大腦、依賴對感官的剝削,而這會形成一個惡性循環。」這段話聽着高深,用個淺顯的現象來解釋就是:現代人對手機、對網絡、對游戲的種種沉迷,就是這種惡性循環的表徵,是現代人拿來對抗生命中難以消解的不安全感和焦慮感的辦法,

不論是阿倫‧瓦兹的1951,還是龍的2020,每一個年代其實都是不確定的,充滿焦慮的。《大武山下》的這本小説和《心之道》這本哲學小書雖則在形式上完全不同,但在某些角度來説,其實都是在「傳道」,都是想要分享自己的思考,探討人如何找到自己的心之錨,如何擺脫那些過分依賴自我感受,依賴外界官能刺激之物,如何自療自癒。

首先,因為大武山下的生活「貼地」,龍一直試着從她周遭的動物和植物的角度來引入和探尋一些終極問題。主人公的愛貓引出了《楞嚴經》和霍金對能量守恆的相同思考:「丘和洞、實和虛、正負平衡成為零」。小鬼則帶來了對時間的思索:時間是不可逆轉的,對逝者來説,時間是無邊無際的,如果形容為水,卻不知有沒有岸可以上。主人公和小鬼去爬山,看到400歲的水青岡,又以樹的角度去觀察時間,再從水青岡談到了億萬年前植物因地殼變化的南渡。從而悟到時間的相對性:對大武山來説,大概「很快」意味着十萬年。深奧的理論并不是這本小説的目的,作者通過故事發展淺顯地引領讀者,讓時間空間的理論變得趣味盎然,引發讀者換位深度思考和探尋自然中的自我療癒之路。

「生命是什麽意思,生命的意義是什麽?愛是什麽?你快樂嗎?請定義快樂。」這些長青哲學問題,則借了主人公為小鎮上的學生上寫作課,出給「14歲可以思考的問題」中抛了出來。這些問題也是每位讀者應該要問問自己的問題。書中的主人公看花生長,看樹靜默,養雞養貓,想像無邊無際的時間,開始慢慢從自陷的困局中走了出來,明白了當下的重要。小説中借了小鬼回答「14歲可以思考的問題」對愛的解釋詩意地闡述了「活在當下」:「灰冷了之後,才知道曾經熱過的是火,燈滅了之後,才知道曾經亮過的是光,念斷了之後,才知道,之前的,叫做愛。」。擔憂明天可能一點意義也沒有,即使一個人可以永生,為了將來而活着也意味着與現在的生活失之交臂。同樣,我們現在天天焦慮疫情肆虐,困坐愁城;如果能做到淡然處之,關注在每一天,對未來的焦慮和擔憂大概都會大大減少。

小説的最終章──《所有塵》中,主人公又回到了大嶼山,師傅已經去世,完全沒有留下足跡,像從未來過這個世界上一樣。如同正走到了負,能量只是轉成了另一個形式。這一章再一次重提了師傅經常提點主人公的那句佛偈:「世界所有塵,一一塵中見」。此句來自《華嚴經》,原句是「華藏世界所有塵,一一塵中見法界」。意思是,我們的世界是智慧的世界,所呈現一切,都互相依存,每個眾生,每個因緣,緊緊相扣,如果沒有這些,沒有眾生協助,佛也不會成為佛。主人公走完這趟大武山之旅,一一「看見」了師傅的這句話中的深意,也完成了安放自己心靈的自我療癒。「無論是46億年前的星光和46分鐘前的冰山崩塌,50年前的纏綿懸念和此時此刻的牽挂離捨,無非塵埃,一一走向灰冷,燈滅、念斷、塵絕。」主人公已徹悟,人只有讓自己的心做一個清風流動的房間,做一條大水浩蕩的河流,放手一切,讓它奔流起來,活在當下,感受每一團火、每一縷光和每一點愛。書中反覆出現的這句佛偈,説到底就是這本書的靈魂,是師傅送給主人公,是作者送給讀者的一份生命禮物。

深切的人文關懷

當龍應台宣布將出版新書時,讀者都以為她會寫另一本溫暖如《目送》、記敘她在大武山生活點點滴滴之隨筆,畢竟大家一直都在追看她的臉書上的「大武山的99種看見」。當知道這是一本有懸疑推理、又有靈異魔幻的長篇小説時,真是把讀者都嚇了一跳。然而細閲這本龍的處女長篇小説,卻發現形式變了,沒有變的依舊是龍在每一部作品中一貫的深切人文關懷。

在《有沒有岸》這一節中,龍巧妙地在故事中記錄了真實的歷史。主人公和小鬼一起在大武山行山,通過小鬼的眼,「看見」了幾乎被台灣忘記了的1966年荷蘭殖民者攻打原住民的小琉球滅族事件(又稱「拉美島事件」)。原住民歷史的不被看見是台灣或者說是全球各地都有的一個社會問題,也是龍應台在她另一本着名的作品──《大江大海一九四九》中的一個鮮明主張:所謂的歷史中有多少被遺忘的歷史?她要盡一切可能記錄那些弱者,甚至是戰敗者的歷史。

龍應台也在書中關注原住民的教育和生存的問題,在她任文化部部長時,她曾大力主張和推動原住民也有「文化藝術權」,在大武山下,她更深地體會了原住民何止只是缺乏這個,她用近乎悲憤的筆調描寫原住民在土地被徵用、社群被割裂下的頓失所依,極度的無奈和無助。無論是從精神病院中剛回到社區的女孩宜君,洗頭妹都庫、打獵少年颱風、建築工人鱸鰻、還是在監獄探訪中提到的吸毒和酒駕者,書中每一個原住民的角色都彷彿在呼喊,請看見我們,請公平地對待我們,救救我們。

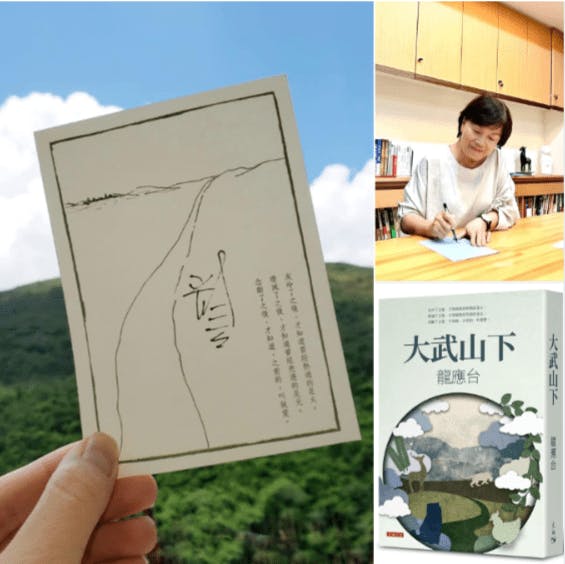

這本小説在台灣出版時封面設計了好幾個版本,其中一個平裝版是匯集書中各種動植物的「繽紛版」,預示着動植物都是這本書的重要角色。在書中,植物和動物都以「他」和「她」稱呼,請不要以為是植字錯誤,而是龍一直相信:「為何動物和植物沒有自己的權利?為何我們人類可以完全不與尊重地殺他們、滅他們、吃他們,甚至從來沒搞清楚過他們的名字。」 龍早在做台北文化局局長時,就大力呼籲「樹權」;在香港居住時,她也為流浪牛們提倡過「牛權」。這幾年零距離生活在自然和土地中,她自言「體驗太强烈」,因此做了近乎像動植物學家一般仔仔細細的研究,寫下了生態博物老師般的文字,無必保證她「看見」了,讀者也可以「看見」,從而好好思考一下書中那個十四歲可以思考的問題──「動物有動物權嗎?」 。

龍在這片土地上的探索當然更讓她深層地「看見」了最普通民眾的喜怒哀樂。正如龍自己在後記中所説:「書中所有的人物都是虛構的,唯一真實的是人物的精神,所以不必對號入座。只是下回走進任何一個鄉間小鎮,你知道,馬路上走着的、市場裏蹲着的、田裏頭跪着的,斗笠和包頭布蒙着的,皮膚黑到你分不出眉目的,每一個人,都有他生命的輕和重、痛和快,情感負荷的低迴和動盪。」她寫下了種葡萄老農在荒唐的政策下葡萄收穫遭政府人員撒鹽的哀歌;寫下了台灣經濟不景氣下底層民眾的辛苦求存; 她也寫下了即使在這樣的艱難下,人們心中對他人的善意和暖意。在書中有一位重要配角,也是筆者最喜歡的一個角色 ,他是主人公的房東,鎮上的鄉紳──員外。員外有情有義,無論是懇求不加租的老農,還是不能按時交租的房客,他從不苛刻。為了鼓勵被判無期徒刑的囚犯有活下去的勇氣,他還常年化名各種女性,認真給這些囚犯寫情書。這些情書情真意切,寫得極其動人,讓人發笑之餘,大概都會被他的善良深深感動。

龍做為台南漁村長大的女兒,彷彿也是用此書為台灣和台灣每一個小鎮上的人們寫下了一封綿長動人的情書。這封情書裏,滿是她對這片土地炙熱的愛,對種種不公不義的失望和憤慨,給這些淳樸可愛的人們帶去的最深切厚重的關懷。

龍將此書的開端和結尾的場景都設置在了香港,從某種意義上來説,這也是一封給香港人的情書。香港的讀者也許並不知道大武山在哪裏,然而讀個開頭大概就會很想踏上這趟魔幻旅程,因為主人公就是從香港大嶼山出發,去尋找心靈治癒之處。香港政治上的風雨飄搖和疫情帶來的經濟打擊,讓很多人這一年來都彷徨不安、情緒困頓,如同坐監一般。願這份情書就像員外的那些情書一樣,讓香港的讀者在圍城裏,因此書生出好多的希望出來。這大概也是深深愛着香港這個地方的作者心底裏的最大願望。

新書介紹

書名:香港版《大武山下》

作者:龍應台

出版社:天地圖書

出版日期:2020年7月

註:出版才剛過兩周,台灣版《大武山下》已在台灣誠品書店暢銷榜(華文創作)中登上榜首。