頃聞蔡瀾先生仙逝,心中不無感受──香江四大才子先後作古,勾起那些年少時香港歲月的種種雜憶。

金庸、黃霑、倪匡、蔡瀾合稱「香港四大才子」,觀其名,思其人,各具風格,都是文化藝圈喻亮,象徵着香江一個時代的風尚。

成長於7、80年代,許多文化、知識,除了學校課堂,就是從課外書、報章雜誌、電視電台節目等習得,而這恰恰是四人各擅勝場,叱咜風雲所營造的大時代。

緬懷四大才子那影視時代

金庸先生的十四部武俠經典,是從佳藝電視《射鵰英雄傳》開始認識的 主題曲 ──「射鵰⋯⋯好武功⋯⋯」響起,家人圍坐飯桌前,是「電視撈飯」年代的肇始。

(Wikimedia Commons)

家中沒有閒錢,課外讀物都是奢侈品,當知悉同學家中有金庸作品單行本,即乞得借閱,為追趕情節,在全家關燈睡後,在被窩中以手電筒偷看。還記得看到黃蓉久別與郭靖重聚,楊過痴等十六年終在絕情谷底與小龍女重逢,激動之處,掩卷再三。

年少的我,首次發現文字的魅力,對金庸先生更是佩服得五體投地。反覆看金庸,文化知識與近視與日俱增,最重要的是在現實世界外,心中多了一個「江湖」── 英雄豪傑,快意恩仇;兒女情長,俠骨柔情⋯⋯成了心中的世外桃源。

(Wikimedia Commons)

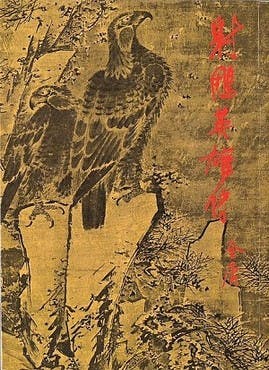

那時候除金庸小說,追看倪匡衞斯理科幻小說系列也是一時風尚。小說中的衞斯理,翩翩風度、身手了得、學識淵博,遇上奇詭怪事,出身入死,但總能化險為夷。不少作品,設想新巧,在這麼多年前,已涉外星素材,對當時懵懂的我,掀開了一個奇幻有趣、充滿想像力的世界。

倪匡是「爬格子」生物,以不同名字及風格,在報章筆耕謀生,曾說自己是世界上寫漢字最多的人,巔峰期的七八年間,持續每天寫2萬字,對求學時下筆三更的我,簡直要封他為偶像!

關於倪匡,還有一件值得記的事──話說當年金庸在明報連載《天龍八部》期間,因外遊請倪匡代筆,金庸回港後,氣個半死,因倪匡討厭阿紫,把她寫瞎,但同時弄死阿朱。阿紫瞎了,大快人心,但阿朱死了,害我傷心了好一陣子。

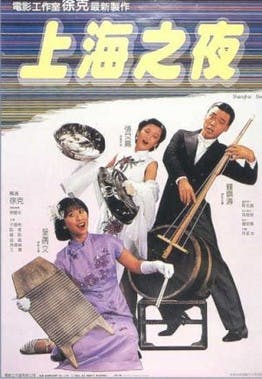

說到鬼才黃霑,認識他是從一套電影《大家樂》開始,電影由溫拿樂隊參演,黃霑包辦編、導、演及作曲,盡展其多面天賦。後來又從電台聽到他吹奏口琴,原來他拜在口琴大師梁日昭先生門下,開啟了音樂大門,自此如魚得水。他作曲填詞,無一不精,多首膾炙人口的歌曲,是樂壇、也是文化經典。

一首《上海灘」,既豪情澎湃、又哀怨纏綿;《「問我」《、「明星」、《「抉擇」的自我叩問與人生探索,在當年是先鋒之作;《「世界真細小」的樸素情真、《「獅子山下」濃得化不開的情懷,是香港人的主題曲⋯⋯最記得看電影《上海之夜》,《「晚風」一曲音樂響起,曲詞俱美,配合電影畫面情節,歌聲袅袅,沁人心扉的觸動,至今難忘!

還有一點能跟黃霑拉上關係的,是他的大學專業跟我一樣,他在病中完成博士論文,題目為〈粵語流行曲的發展與興衰:香港流行音樂研究(1949-1997)〉。四大才子中,黃霑走得最早,相信這個研究是他對本地文化的心血結晶,也是他留給香江別出心裁的禮物。

蔡瀾形象鮮明,每次出現都穿着素淨中衣,掮搭布袋,紅光照人,總是笑嘻嘻、慢條斯理的,一副文人氣度。看他的飲食專欄,是一種鬆弛的享受,不費勁、不用力,食物的色香味就在他筆下活現起來。據說他早年留學日本,日文流利;又據說他年少不羈,情人不少;又聽說他侍母至孝,由母親選定妻子,婚後不再外慕⋯⋯晚年他為救妻摔倒,都說老人不堪一跌,蔡瀾身體亦不如前,妻子走後,移居酒店,聘專人照顧,繼續享受人生。印象深刻的還有他的書法──以行草為主,師承馮康候先生,自成一格,不落俗套,字如其人,瀟瀟灑灑,是本色派。

其人俱已歿,但餘情餘溫未了!那個聲色藝滿盈,雅俗共賞,活力充沛的黃金時代,實在叫人懷念!