承接上文:〈拔萃外傳 百年另類〉(二之一)

上一篇提到,拔萃因其創立的特殊背景,孕育了一種獨特的處事思維,成了基因,傳承迄今。頭髮革命,是又一起實事求是,避免絕對化、教條化、神主化的例子。而百年校慶前後的一系列事件,更突顯在拔萃,另類其實是常態。

剪還是不剪 值得考慮的問題

《孝經》:「身體髮膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也」, 擾攘千年。滿清留辮子,薙髮易服,先被抵制,後成圭臬,還莫名冒出一批衛道士,奉之為神主,認為剪髮就是崇洋,雖然時代變遷,辮子、纏足等成了落後的象徵,依然執迷不悟。

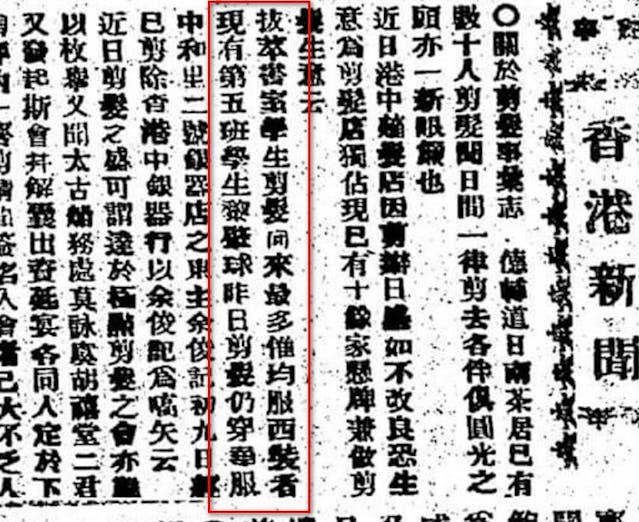

時代革命,拔萃絕不缺席,1910年清朝尚未被推翻,《華字日報》(1910年11月11日)就報道:「拔萃書室剪髮向來最多,惟均服西裝者。現有第五班學生黎肇球昨日剪髮仍穿華服。」這道出世代特點:年輕學生思想前衛,一改到底。但社會大眾,特別是長者,想剪髮者可能眾多,因留辮子弊病易見,但不一定都願意同時放棄華服而踟躕不前。

見此,校友關景良(字心焉,是最早支持孫中山搞革命的「四大寇+1」的+1,因家庭原因不便出面)便與友人註冊成立「剪髮不易服會」,會章規定:「煩關於政治及別項事情皆概不預聞」,更不收會費、不涉金錢,以團結大多數。

大會成立前已有數百「上流社會」人士贊成。1910年12月3日,大會在華商會所舉辦(會所是由關景良籌辦的,是香港第一家華人會所,何東擔任第一任主席),五、六百人赴會,由愛爾蘭樂隊120人奏樂行禮,更特邀六位社會知名耆老擔任公證,剪髮遂成風氣。難免不想起賴文星當年團結另一社會階層群眾共事。

或許華人愛崇拜圖騰、權威,清朝倒台,短髮旋即成了風尚,還莫名冒出一批衛道士,以此為圭臬。然而1960年代,披頭四出現,留長髮頓成時尚,風靡全球,青年學子紛紛蓄髮,醖釀又一場頭髮革命。

在拔萃,一方面,老師中也不乏華、洋衛道士,另一方面,帶頭留髮的同學,本來就「另類」。怎們辦?讓老師們勸阻,各自執行,難免齟齬。而為這區區小事另定校規又有點小題大做,日後沒完沒了,不符拔萃風格。

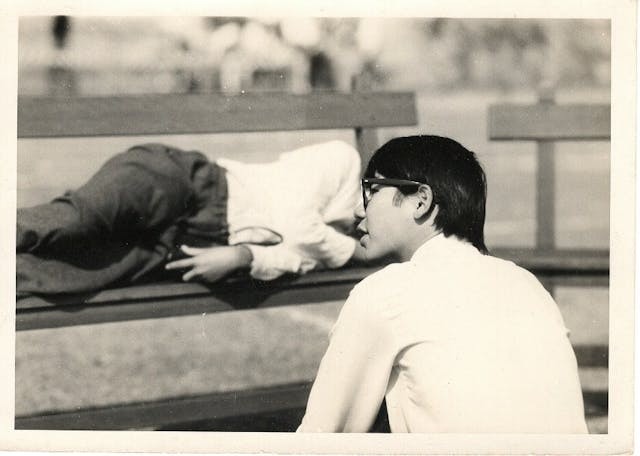

結果採取另類措施,由Senior Prefect帶頭適當留髮。自此,老師們也無話可說,而同學們留髮的叛逆意義也大打折扣;打個招呼,大家「識做」,事情就過去了。其實當年我扮老成,牛仔褲也不穿,皮鞋還是三節頭,與長髮有點不協調。事件留下的,是兩張照片:我的長髮和載入校刊的「長髮」代表,還有老師助陣,夠另類!

放而弗縱

校方敢於採用另類措施,既因充分掌握學生們的心態,更是一貫寬鬆處事的體現,讓同學們盡情探討創新,從中成長。《禮記·學記》有載:「君子之教,喻也,道而弗牽,強而弗抑,開而弗達。」拔萃還能因應時勢做到「放而弗縱」。

百年慶典前後的幾項另類措施,涉及校徽校旗、跟官員糾纏、掛國旗,還有和「暴亂分子」合作等;我有機會體驗,終生受益。

民主萌芽

先是上一屆的Senior Prefect為了慶祝校慶,組班底自行設計了新的校徽和第一面校旗,居然被校委會採納。新的設計有三個樣式,大小顏色不同,《聖經》由橫寫變直寫,難以取捨選定。我遂提出另類遴選機制,也被校委會接納,建議採取全校公投,由教職工和學生平等一人一票普選選出,是拔萃第一次,同時還公投決定中午休息時間的長短(當然愈短愈好,可早放學去玩),皆大歡喜,是公民社會的萌芽。

應對權貴 是是非非

繼而是安排港督拜訪學校。我之前已經得罪了教育署,現在又要提出「非分」要求,豈非怪事?

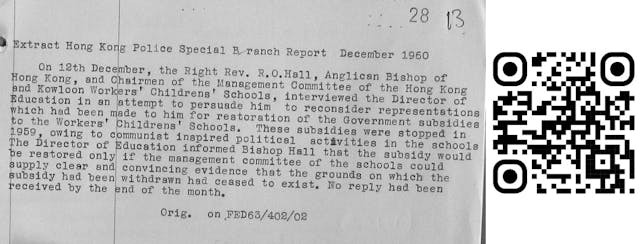

得罪教署,是因為此前左派暴動平息後,政府開始向學校部署政治任務,召見各老牌學校學生代表開會傳達。地點在女拔萃,先由官員訓話,然後學生一一回應。女拔萃的代表是我的小拔萃同班同學,讓我最後發言。官方代表,一如一般低能官員,訓話高高在上,下達聖旨,可感覺到會議氣氛高壓不對。輪到我發言,算較客氣表態:教署的要求,要是其是、非其非,對的可以採納,不對的則免。在場恐怕只有官員們尷尬。女拔校長Symons當然被投訴,她再轉向男拔校長Lowcock(郭慎墀)投訴,反被訓斥,被一句「都什麼年代了」頂了回去。幸好二人稔熟,Symons的哥哥是拔萃1928年的Senior Prefect,跟Lowcock的父親都在二戰中犧牲。

向港督副官提出兩個另類要求:其一,港督拜會學校時,教師和prefects要分別對待;其二,掛國旗會有特殊安排。

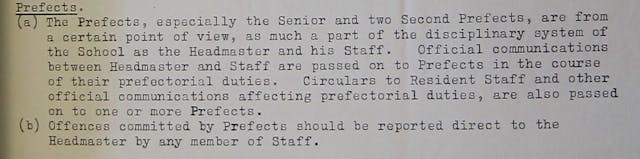

Prefects制度,拔萃是1916年開始的(以前叫monitor),既是校方權力下放的機制,又是學生學習管治的機會。1960年,施玉麒校長向辦學團體匯報學校紀律制度時,作出如下表述:

要求港督另行拜會prefects其實不為怪,很難想像他未當過prefect。

國旗事件 靈活變通

掛國旗倒是有點棘手。按儀禮,港督來訪是要掛「米字旗」,但學校剛制定了校旗,正門只有一個旗杆,不可兼顧,只好變通一下。英國升掛國旗儀禮,是將國旗置於position of honour,強調尊貴地位。鑒此,在學校最高處重新樹立旗杆掛米字旗,正門低處的旗杆則掛校旗,另類安排尊重儀禮,兩全其美。

港督戴麟趾正式訪問,下座駕時,瞥了一眼校旗,先拜會校長和教職工,然後走過一片草地,由我向他一一介紹prefects。

國旗的安排也不足為怪,因為英國雖然涉及掛國旗的繁文縟節奇多,被各國仿效儼然成圭臬,但英國其實沒有法定國旗(也沒有法定國歌,怪不怪;年代久遠的政權確實任性點),米字旗只是從俗,可以肅然敬之,也可用之作褻衣,悉隨尊便,沒有變成圖騰、神主,敬者由衷而不由法,更能顯示民意。

靈性包容 矜憫為懷

第三項另類措施最難理解,但可能意義最重大,是協助「暴亂分子」。67年左派暴動,包括放炸彈,炸死51人(其中12名紀律部隊人員),中共組織、左派團體以及左派學校盡失民心,完全被孤立。然而在這非常時期,拔萃還是邀請左派勞工子弟學校的田徑隊到拔萃操練,令人側目。有必要從功利、歷史、靈性三個層面認識這遠超「另類」範疇的奇異安排。

強強才能長進

所謂功利層面,是因為當年學界田徑比賽,拔萃和勞校是勁敵。後者若找不到地方訓練,水平必定下降;而拔萃沒有強有力的對手,自己水平也難上升,因而功利性邀請他們一起練習。拔萃1968年4乘100米接力,破了學界記錄,記錄維持了20年。

傳統華人社會習慣自摸清一色,愛唯唯諾諾、怕競爭、不愛聽反對聲音,水平必定一蟹不如一蟹,何況還投機趁人病攞人命,讓自己成績短暫好一點,這種落後的傳統思維難免會認為,如此扶持對手有點反智;另類措施需要一定的自信和智慧。

品味歷史

歷史層面更蹊蹺。勞校的辦學團體──港九勞工子弟教育促進會,是中國共產黨香港市委1946年9月成立的外圍非牟利機構。但其主要推動者原來是聖公會何明華會督;第一間勞校更是由教會日校管理人,日後拔萃校長施玉麒籌辦,還任校長。

1949年5月解放軍剛渡長江,港英就部署防範措施,發文準備關掉已開辦的12間勞校。何明華毅然當上促進會主席,出面保護,還在現在公主道旁找到一塊地蓋旺角勞校,也就是日後應邀到拔萃操練那一間。所以出現一個怪現象:勞校開會,先由何明華、施玉麒主持談校務,然後識趣避席,留下的開黨組會。何明華為勞校爭取權益,到60年代還被港英政治部盯上。

何明華1931年赴港任華南會督,當了拔萃校委會主席30多年。1956年應邀到北京,周恩來夫婦設家宴為他洗塵,感謝他多年的貢獻,由和他相熟,長期負責香港工作的喬冠華夫婦作陪。嗣後,北京還邀請男女拔萃的老師,包括拔萃日後的Lowcock校長到內地參觀,比現時的遊學團早了一個甲子有多。

何明華雖被港督詡為「紅色主教」,但是以教育為重,並非偏袒一方。1956年香港右派連同黑社會血腥暴動(59人喪生),右派學校失去台灣支援出現財困,也是何明華出面説服錢穆接受香港教育體系,並以聖公會崇基神學院為基礎推動成立中文大學。操辦的,是另一校友關祖堯。

就是這歷史淵源,唯有受教育為本、有教無類精神的驅使,才會促成邀請勞校運動員到拔萃操練。

虛心自問 責人先責己

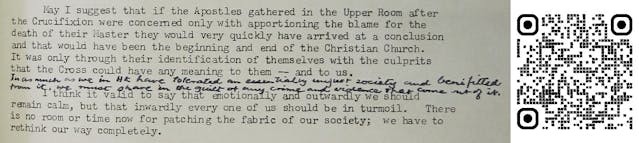

至於靈性層面,則涉及更深層次的問題。1967左派暴動,社會歸咎內地文革和本地左派,不無道理,膚淺以為抓幾個暴徒就能解決問題。Lowcock卻看得更深遠:當年他發表校長報告,在慶辛「暴亂」平息、學校安穩度過之餘,出乎人料臨時發揮,加插一句,做出如下宣示:

既然咱們香港人容忍了一個本質上不公義的社會,並從中受益,我們就必須分擔由此產生的任何犯罪和暴力的責任。

更根本的是體制問題:

從某種意義上說,除非民主社會的所有成員都準備好在必要時為當權者製造麻煩,否則任何民主社會都無法生存。

而當時教育制度也是幫凶:

我敢說,1967 年的一些「未受益者」,是被1950年代末和1960年代初小學六年級升中試淘汰的。這些成千上萬的12歲少年曾經被社會遺棄,現在仍然被遺棄,只能在競爭日益激烈的社會中完全自生自滅。這群人,以及中學被退學的,長大後,對整個社會充滿怨恨,而他們很可能就是被利用來進行破壞的主要成分。

Lowcock認識到外因只能通過內因起作用,核心問題是香港社會自身的缺陷,而辦學目的之一,是試圖彌補這些缺陷。這正是在傳承1869年辦學的初衷。對外邀請勞校的田徑隊到拔萃操練,對內推行一系列改革,便順理成章。

如此批評政局是否在「妄議」、「軟對抗」?毫不奇怪,1924年就有記錄政府不高興Featherstone(費瑟士東牧師)校長用校長報告提出批評。但拔萃的意見往往超前,日後變成政策:Lowcock 1968年的言論,有利推動日後的普及教育。港英政府也開明明智,翌年委任他為非官守太平紳士,過幾年還向他頒綬大英帝國員佐勳章(MBE),高招!

治學若修雲水 貫徹育人為本

外傳的意識流至此,終於回歸教育。不妨分享一下拔萃的教育外傳,再交代核鷹的去向。

20年前,拔萃有機會改善校園,新蓋多幢教室、宿舍和禮堂,我曾為之撰寫一副對聯:「建校有賴木石,治學若修雲水」(註)。校園常態是水平如鏡,但難免偶爾翻風雲。處理學生犯禁時,如何剛柔並濟、平衡寬容和懲罰,是治學的重大考驗。拔萃自有一套另類方法,儘管這些方法有的現在已被法律禁止、或難以實施,但其精神仍有參考價值。

很多校友特別懷念並樂於承認的,是犯較嚴重錯誤後被體罰打籐。乍聽有點變態,但其意義深遠,是經過精心考慮後的安排。學生行為導致要被打籐教訓,表示敢於擦邊球甚至挑戰權威,而校方則處罰後不留案底,避免寒蟬效應,是絕佳的平衡。但要説,是在拔萃特定文化下,打籐才是合理的另類措施。

更嚴重的犯禁,不得不退學。但這也要平衡寬容和懲罰。多年來,若不得不被退學的學生確有悔意而有挽救可能,則以教育為重,安排到天主教系統學校上學,讓其在完全不同社群裏重新開始,成為另一條好漢,輕裝上陣,繼續上學;同樣,拔萃也接受他校的同類學生。這另類措施,是一事一議,是建基在各學校高層間的長期合作和信任。遺憾的是,現在過度制度化,已成絕響。

歸去來兮未分離

獨一無二的事件則發生在二戰前夕,拔萃學生以各種方式動員支援國家。碰巧的是,1939年Senior Prefect的最佳人選是來自當時被日本佔領的台灣的華裔。高年級學生為此罷課,抗議任命「日本人」。儘管經過多輪談判(早年調解省港大罷工的校友也參與),學生們仍拒絕返回課堂。這究竟是愛國主義、還是盲目的民族主義有待商榷,但由於必須執行紀律,校委會主席何明華會督無奈批准開除這批學生。但本着一貫以教育為重的精神,學校主動幫助領導者尋找替代學校。

然而,儘管被開除出校,罷課帶頭人之一實際上從未「離校」。27年後,他被邀請加入校委會,一個月後還當選校友會主席,而這一切都是由當年同意開除他的何明華會督操辦的,也夠另類。

何明華退休時,聖公會學校的贐儀,是我畫拔萃的一幅油畫。他留給拔萃的臨別贈言很簡單,是有關養育子女:"Have ‘em, love ‘em and leave 'em be"(生之、愛之、讓之馳騁)。拔萃大概是做到了,所以他的兒子也入讀拔萃。

核鷹怎麼了?有一天帶它去曬太陽,飛走了,不無惆悵,也讓之馳騁吧。已過了50多年,必定有更多更精彩的另類外傳,期待學弟們去發掘。

同年我有幸當上Senior Prefect,從小拔幼兒園到高七,在拔萃度過14年,其中九年還是住校寄宿,對學校一草一木、一房一室都瞭如指掌。

註:“Wood Rock Cloud Water”,木石雲水(2008)

〈拔萃外傳 百年另類〉二之二