維也納有一位意第緒民族音樂的出色創作歌手伊莎貝爾.弗瑞(Isabel Frey),她還是熱忱的社運人士與研究人員,以革命和抗爭歌曲與當今政治聯繫起來──她代表為了改變世界而付諸行動的年輕世代。Isabel這種付諸行動、不服從的個性,很大可能遺傳自她的外婆Professor Helga Nowotny。

不可預料的轉折

Helga Nowotny是歐洲享負盛名的研究科技與人類社會關係的學者,她回想對科學的熱情始於八歲:「當時我對科學一無所知,也沒有人可以告訴我。但我意識到我想進入這個世界,在這個世界裏我可以發現新現象,解釋它們,並且在這個世界裏思想是重要的。我想了解我如何能學會更多地理解我周圍所觀察到的事物,並找到我感興趣的問題的答案。」出現在她年幼生命的奇妙時刻,發生在二戰後,如同許多同齡的小朋友一樣,她被政府送到奧地利西邊靠近瑞士邊境的一個農戶寄宿三個月,因為這些地方的戰後資源相對比較豐富一點。當地方言對她來說「就如丹麥或葡萄牙語」般陌生,可是就在短瞬間,她聽懂了並能與當地人流暢地交流:「那是一個令人難忘的時刻。這似乎是一個奇蹟,我意識到我的心靈中發生了一個重大的發現。」在她人生往後,類似這種不可預料的轉折將繼續上演。

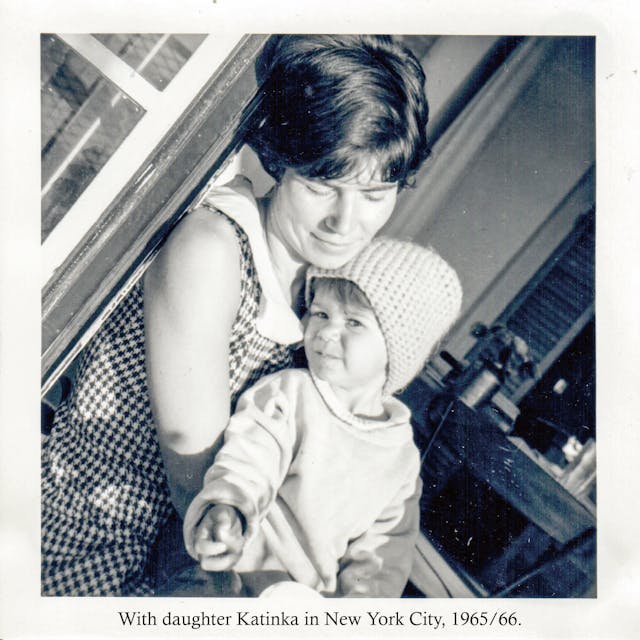

那時「反文化」的60年代還未開始,在母親鼓勵下,Helga成為少數考進維也納大學的女生,於1959年取得法理學博士學位。畢業後,她在維也納大學成為犯罪學/刑法學的助理教授──而這個職位得來不易。負責聘請的教授表明他不會請一個女性,因為她們遲早要結婚生子而離開職場,如此他的投資便會付諸流水。她知道「我不會結婚的」這種承諾是荒謬的,但她並沒有放棄,以個人能力為由向他提出挑戰:如果他找到比自己更勝任的男性的話,她會輸得心服口服。結果這位教授被Helga說服了,她得到了在維也納大學的第一份工作。接下來,她的人生遇到了一個大轉折,卻同時應驗了那位教授的預言──她要結婚了,並不得不跟隨丈夫離開維也納去美國生活。

開闢新學術路徑

她本來所修的法學到了美國後便無所用,這時她在紐約哥倫比亞大學接觸到社會學,認識了當時兩位實證社會學的"twin stars"學者:Paul F. Lazarsfeld和Robert K. Merton,啟發了她對社會學的思想養成,當時她的研究集中在宏觀層面上的社會變革,這是她學術軌跡上由法學到社會學的重要轉向。

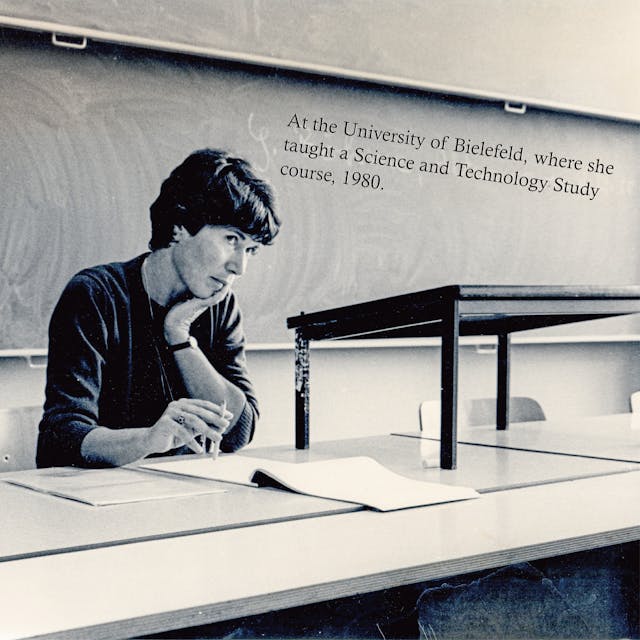

70年代初期,Helga和丈夫女兒回到了奧地利,在維也納高等研究所(Institute for Advanced Studies, IHS)的社會學系當系主任,她被學術研究和行政壓力逼迫得透過不氣,於是她申請了英國劍橋大學半年的學術休假,在這裏她的學術世界又開闢了另一個新路徑,並將成為她日後的學術重心。Helga在劍橋的國王學院當訪問學者,認識了當時還未出名的社學者Anthony Giddens,受邀為他的"The Sociology of Science, Knowledge and Belief"客串課堂導師。這課堂夾雜了社會學、知識學習與傳播,以及人類學。Helga十分欣賞這種跨學科的課堂設計,加上她在這期間不用承擔任何obligations,得以在大學圖書館盡情地大量閱讀,而她潛藏的學術趣味浮現了──意識、語言學、生物演化、人類學和訊息理論(cognition, language, evolutionary biology, anthropology, and information theory)。她了解到自己需要一個不一樣的領域:「我需要跨越學科的跨學科空間,以及探索科學所提供的一切自由。這就是科技與社會研究(science and technology studies, STS)所關注的內容。」當時社會學的學科界限對她來說太過狹窄了。

Eigenzeit在德文解作「屬己時間」,這是Helga的學術研究中一個重要主題,醖釀自待在英國的那半年。與維也納的繁忙相比,於英國她能夠自由在豐富的知識領域中遊走,朝着任何方向探索。她問自己,為什麼有些人時間如此充裕,而其他人卻如此匆忙?為什麼有些人能夠愉快地專注於一件事情,而其他人必須應付眾多任務,經常處於精疲力竭的邊緣──這些問題讓她對於「社會時間」(social time)產生了濃厚的興趣。這時,她遇上了另一位重要學者,人類學家Edmund Leach,和他談論了不同族群的時間經驗,Leach甚至讓她使用他的私人圖書館,去閱讀所有與社會時間相關的書籍。Helga說:「時間從那時起一直是我關注的話題。它是貫穿我所有工作的一條主線,有時潛藏在地下,就像一條突然噴涌而出的地下蓄水。」

在成長的過程裏,作為女性Helga從未感到遭受太多歧視,這種從不自憐、充滿自信的個性來自她的母親:「多虧了我的母親,她教導我可以做想做的任何事情,如果競爭是公平的,我喜歡參加競爭。」第一次感到身為女性的劣勢,是在她和丈夫離婚的時候。這次她的競爭對手,並不是她的丈夫,而是法律。為了保留女兒的撫養權,她必須留在維也納,意味着要放棄英國的事業發展。

回到奧地利

回到奧地利,她的事業也非一帆風順,在70年代當地的學術圈仍然十分保守,作為缺乏人脈關係的一個outsider,Helga要取得特許任教資格(Habilitation),作為申請教席的入場票,但這一點都不容易。因此,她再次另闢蹊徑,在一個聯合國(United Nations, UN)附屬機構從事社會福利和社會科學的跨國研究,建立和保持在UN圈子裏與政策制定者的人脈網絡。此外,她也擴展她的STS網絡,從愛丁堡到巴黎,從比勒費爾德到阿姆斯特丹,並得到了麻省理工學院、哈佛大學和伯克利大學的STS同事的支持。在德國新成立的Bielefeld University(比勒費爾德大學)成功取得特許任教資格,當時搭夜間火車就可以從維也納到Bielefeld,她開始在Bielefeld University兼職教授STS課。不過,奧地利卻不予承認海外的資格,就在此時,她又收到了一個意外之請。

當時新成立的德國柏林高等研究院(WIKO)邀請她成為首屆(1981至82年)的研究員,這是歐洲第一家高級研究院,以普林斯頓高級研究院(Princeton IAS)為藍本。後來,Helga才得知WIKO一開始邀請的是Norbert Elias,一位傑出的社會學家,但由於年事已高不想移居到柏林,Elias便向WIKO推薦了她。

經過幾番周折,Helga終於取得了維也納大學的特許任教資格,不過這只等於有資格申請教職,不包括教授職位。但是Helga在維也納大學成功建立了科學技術與科學哲學研究所(Institute for Science and Technology Studies and Philosophy of Science),排除萬難最後她獲聘為首位STS教授和研究所所長。

科學領域性別平等仍有待實現

數十年過去,時代轉變了,現在女性在學術界的待遇亦得到改善,2021年歐洲研究理事會(ERC)的Starting and Consolidator女性研究員當中,女性比例已上升至近40%。然而,她認為科學領域的女性人數不足,這種「管漏現象」(leaky pipeline)狀況目前仍然持續,這些數據並不能回答是什麼阻礙了女性在科學領域實現平等,以及如何改變學術界仍然存在的權力失衡的問題;科學的社會系統不僅讓女性失望,也達不到它自身所高舉的客觀、公平、用人唯才等等這些理想標準。

80年代末,中歐、東歐共產主義垮台,在這個時空背景下,一些學者提倡成立高等研究院Collegium Budapest,Helga獲邀成為創院成員。Collegium Budapest由幾個歐洲國家政府、瑞士資助型基金會等機構資助。待在布達佩斯期間,Helga親眼觀察不同群體如何理解、利用和感受民主轉型的過程,以及異見知識分子和以前在科學院位高權重的成員是如何應對這些社會變化。與那些學者的交流讓她深入了解了共產主義時期的生活、人們對未來的期許以及經濟轉型中的種種困難。他們開始招收一些年輕學者,申請書分為兩個截然不同的類別:一部分是用完美的美式英語寫成的,包括呈現風格和最新術語或流行概念的使用。另一部分是用斯拉夫風格的英語寫成,經常省略定冠詞,風格也相當笨拙。

Helga成功地說服了她的同事,儘管這些申請材料有缺點,但他們應該只關注後者,而忽略前者。很明顯,前者是由申請者付錢僱用的美國外籍人士代筆寫成的,因此無法判斷那些想法是否來自申請者本人,以及他們在多大程度上受到了「槍手」的影響。這件事讓她想起了現在那些使用ChatGPT撰寫學生論文或求職申請的現象。那些為了顯示自己聰明而僱用槍手的年輕學者們,無意中走在了時代的前面,但這並非學術界應該遵循的方式。最後,他們採用了面試入圍候選人的方式,現在ChatGPT在每個文字背後「作祟」,她認為未來他們可能需要更多次這樣做,即使面試更耗時費力。在擔任新加坡的Social Science Research Council顧問時,她向理事會提出培養年輕人才的科學獨立性是科學進步的前提條件,主張自下而上,要給年輕學者預留足夠的空間。新加坡學界較為集中在應用研究上,帶有很強的實用傾向,而在歐洲學界着重所謂「藍天」(blue-sky)研究。她相信,每個具有高科技潛力和雄心的社會都應該為基礎研究騰出空間,因為基礎研究已被證明是「無用知識之用」的孕育地。現在已經有太多實例證明,看似無用、天馬行空的想法具有無法預估的創造性。

上述這種institutional building,佔了Helga的職業生涯很重要的部分,她說:「這並不是基於我的企圖,而是出於必要。我需要一個制度基礎來研究我的課題。了解決策背後的運作機制以及決策者行動的環境很有幫助。準確把握時機,知道何時行動、何時延遲或放棄,也是一項巨大的優勢。也許我在阿爾卑斯山區對多變天氣的熟悉,讓我學會了看重改變計劃的必要。」總的來說,貫穿她的職業軌跡與學術研究的核心主題是「偶然性」(contingency)、「矛盾性」(ambivalence)與「不確定性」(uncertainty)。

社會科學用來處理混亂之事

有學者認為「數學研究完美之事,物理研究最優之事,生物學研究令人滿意之事。」對她來說,社會科學就是用來處理「混亂之事」(social sciences deal with the messy)。我們現在正生活在一個不可預測、混亂的世代,許多人為此感到不安,Helga看到的卻是當中的機會和創造性。在她的前作《未來的錯覺》(In AI We Trust)中,提及我們為了應付未來的不確定感,而過於倚賴演算法來試圖預測未來,那份確定感最終卻可能是一種錯覺,造成開放的地平線就此封閉,回到命定論的世界觀。對於到處充斥AI的現在,那未來是否就具有智慧?我們關切的是到底是哪一種未來?本書書名Future Needs Wisdom(未來需要智慧),這句話縈繞在她的心頭。她認為智慧就是學會與矛盾共存,並擁抱不確定性;關於未來,了解過去,包括你自己的過去,固然重要,能夠利用過去的經驗豐富當下,但同樣重要的是能夠放下過去。

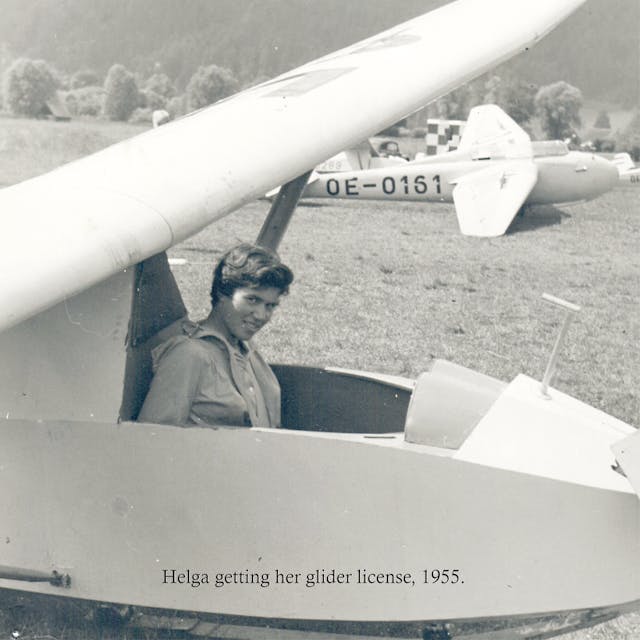

「到今天,當一位年輕女性在講座或會議後走向我,告訴我我是她的榜樣時,我感到有些猶豫和尷尬。我理解她的意思,但我回答說她能從我身上學到的只是尋找自己道路的意志。」這種追求的意志是堅定的,而擁抱變化的胸襟卻是柔軟的。山不轉路轉,路不轉人轉,回顧Helga的學術生涯,能處變不驚地面對各種高低起伏,這種什麼都不怕的個性,背後必然具備豐厚的知識與歷練作後盾支撐着──話說,早在18歲那年,她已經考到了滑翔機的執照!

在文學裏,「變化」可能是故事的開始。Helga對uncertainty的欣然接納,讓人聯想起波蘭詩人辛波絲卡的作品也有同工異曲之處:「他們兩人都相信 / 是一股突發的熱情讓他倆交會 / 這樣的篤定是美麗的 / 但變化無常更是美麗。」短短幾年間,AI已經發展到能寫詩與小說了,在一次探討AI未來的會議上,Helga和她的組員曾經用AI來寫俳句,但結果她並不滿意,激發起她要自己去創作一首,也是本書書名的由來:

Human company

Invisible algorithms

Future needs wisdom

我拿了這個俳句去問ChatGPT的看法,並請它作出修改:

Warm human touch fades,

Cold code' s silent algorithms,

Wisdom guides our way

念起來有種英文童詩的感覺,還是覺得Helga的俳句比較好。

1月13日的新書講座由香港中文大學出版社、晨興書院和CUHK InnoPort(創博館)合辦,並由中大副校長、伍宜孫書院院長陳德章教授及副校長、晨興書院院長汪寧笙教授(Professor Nick Rawlins)主禮。中大利榮森中國文化教授陳金樑教授、心理學系榮休教授張妙清教授,以及奧地利駐香港總領事 Gerhard Zettl博士亦有出席活動。