筆者十多年前在學校工作時,已試過邀請自然協會(自然學校的前身)到校主講「情意自然教育的理念與實踐」,同時也曾親身舉家參與他們主辦的家長與學生自然體驗活動。自然學校在2007年以五大理念:自然、人本、自主、生活與學習合一、整全人格的陶養,在屯門正式創校,筆者也曾帶領全校教師到該校觀課及交流,讓教師對情意自然教育有更深的體會,並在可行範圍內把相關的意念在多項校本課程的開發中實踐出來。最近喜閱該校最新出版的《學校可以不一樣──自然學校:由構思、實踐到未來》一書,深覺其已累積了15年的實踐經驗,實在很值得在其他學校推廣。

人本自然教育不應是非主流學校專利

香港學生一直處於高度都市化、充滿競爭、步伐急促、缺乏個性化的學習與生活環境,久而久之,大部分學生的求學目的,都被扭曲為決定升學和就業前途的考試成績,結果只造就少數人的成功,卻製造大部分人的失敗,致令愈來愈多的學生迷失了自己。新近各課程政策文件中所首要強調的全人發展與價值觀教育,都是希望能夠撥亂反正,為學生提供更健全的學習環境。其實自然與文明是人類賴以生存的一體兩面,如果教育是人類文明發展的動力源頭,自然就應是教育建立的基石,也就是中國傳統思想中「天人合一」的本意所在。

別以為身處人口稠密的香港就會與大自然割離,香港地理獨特之處是世上極少數能與山海共融的大都市之一,幾乎每一個可見的山頭都有路徑可達。只要你願意,不管身處何處,半小時內必可遠離煩囂,回歸自然。反過來說,不尊重大自然的後果,氣候變遷,風暴的禍害,我們每個人都可以親身體驗到。遠離人群,人在大自然中最能體現自己的存在,最能領略與大自然的互動;也唯有讓學生以最原始的好奇心去親炙大自然,並尊重每一個學生個體的獨立存在,保護每個學生天賦的學習動力,我們才能回到教育的真正初心。

以上的教育思維不應只為另類學校如自然學校所獨有,香港絕大多數的主流學校不是也應該借鑑嗎?雖然香港大部分主流學校多沒有自然學校的學習環境,但就不同學校的校本條件,作小、中、大規模的嘗試,仍不失為非常有價值的起動。下文試就《學校可以不一樣》書中各處所提及的幾個主要教育特色:野外學習、畢業專題、生活會議、生活教育法庭等,探討如何調適在主流學校實踐的方法。

野外學習在後園

自然學校位處於麥理浩徑10段的終點,背靠大欖郊野公園,不少學科課堂就可以直接帶學生到山上學習;又設有「金秋拾趣行」及「畢業露營」等野外學習活動。《學校可以不一樣》書內多位畢業生的訪談中,都記述了在大風雨中露營及艱苦爬山的經歷,成為他們自小鍛鍊與成長的重要印記。

筆者曾在學校開創的其中一個課程,就是帶領全體二年級學生在重陽節前後,上大尾督十二生肖徑,已令不少從未踏過山徑的學生樂透了,也累透了。筆者剛支援的一所香港島中西區學校,就帶學生上學校附近的龍虎山,不管是欣賞花草樹木,或探尋地上螞蟻昆蟲、溪中生物,沒有大自然中的一事一物,會不討孩子們的歡心。另一所市區學校更在校內培育蝴蝶幼蟲,教學生放飛蝴蝶。筆者在學校時更以農田復耕水稻,做生態及科學農田探究。

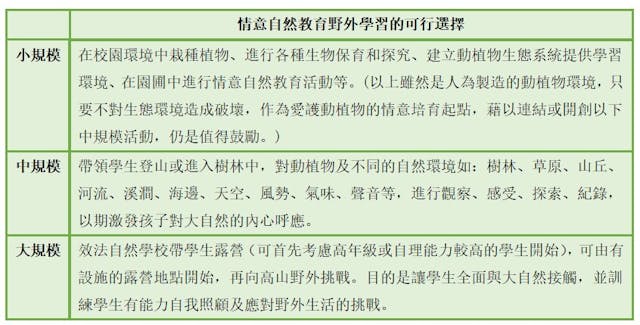

其實香港每一所學校附近必有一座山,就是學校和學生生活的後花園;每所學校或大或小都有一個校園,都是一個學習的寶藏。只要學校願意,依據現有條件,必可選擇以下一種規模,發展情意自然教育。

情意自然教育的教學方法不是所有老師都能馬上掌握,可考慮先與機構合作,與有經驗的導師一起帶課,或進行有持續性的教師培訓(自然學校的辦學團體自然教育有限公司,也經常舉辦不同的自然教育培訓課程),逐漸建立學校的情意自然教育特色及教師專業發展文化。

把學習的主導權還給學生

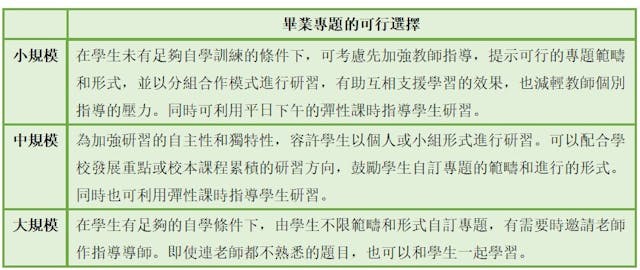

綜觀整本《學校可以不一樣》書中的學習經歷,不論在畢業生、家長或老師口中描述最深刻的學習經歷,都莫過於畢業專題。所有五年級學生在每年學期末,都開始構思自己的畢業專題,並寫信給心儀老師做他導師,老師答應後,每個學生都要用六年級上學期來完成畢業專題的報告。最後報告研習成果時,不只是面對自己班的同學,而是全校的師生和家長,對學生而言是一個很大的挑戰。所以,從一年級開始,學生便有這個心理準備去完成和表達他的報告。

專題的題目或內容完全沒有既定的範圍,探究過程與報告形式都沒有任何限制。不要以為表面上毫無要求與規限的功課,學生必然可以草草了事,輕易過關。世間上沒有規限的功課才是最難的功課,學生已建立的責任感及對自己的要求,反而成為需要衝破的關卡,也是自我成長的重要標記。在構思課題的過程中,學生需要思前想後費盡心思,當中就有學生報告日期臨近仍未能確定專題的方向。畢業專題實質上是六年自主學習的一份最大最終的「考卷」,如果六年學習生活沒有培養出真正的自主學習能力,我相信這份畢業專題的結果一定會做不出來。

以下是自然學校一些我們較難想像可以作為專題研究的例子:到處去追查流浪狗的生活、零花費在香港遊歷四天、學用衣車親手縫製一身花裙子、製作一套有完整故事的動畫、繪畫由冰河時期到現今時代的演變過程、去台灣研究螞蟻的生活等;還有探討「人為什麼要吃牛肉」、「人為什麼會哭」。至於兩日一夜全程78公里的單車露營或步行麥理浩徑100公里,就肯定苦了指導老師的陪同了。重點是孩子有熱情去做好一件事時,再難的事也會想辦法解決得到。即使表面上微小如製作一張凳、一間模型屋,一切由無至有,完成的每一個細節,其實都花盡每一個學生的心思。如果能從小就放手讓每一個孩子尋找屬於自己的東西,願意為完成一個任務去不計較地付出與學習,我絕對相信他們對未來世界的憧憬與渴望會很不一樣,這也是我們當前社會最缺乏,教育體系中最需要變革的一環。

確實看到自然學校學生畢業專題的模式與結果,就足以充份反映了「學校可以不一樣」的具體呈現,作為主流學校的學生不是也值得擁有這樣不一樣的學習經歷嗎?何況自主學習的培訓在主流學校已推行多年,這種模式的畢業專題不獨可以進一步培養學生的自主學習能力,更是學生離校前對教育成果最好的一種測試。

最具威力的價值觀教育

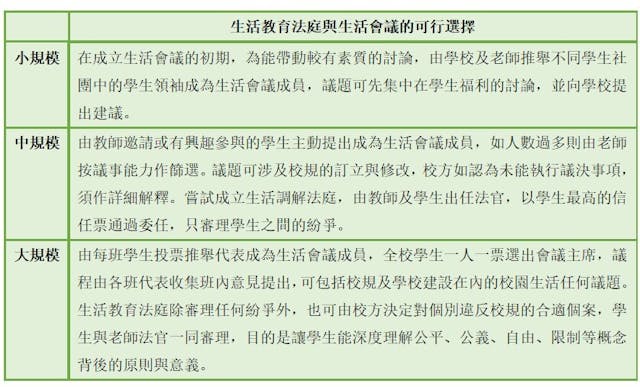

我在以往發表的文章中,多次強調價值觀不能教只能感染,價值觀教育的真正進路是透過正反雙方的反覆思辨,才能從學生的內心深處逐漸建立起來,因此我認為自然學校最具感染力的價值觀教育就是「生活教育法庭」和「生活會議」。

學校每年都會請全校師生,投信任票給包括老師和學生在內的法官候選人,只有當候選人信任票超過某個百分比,才會當選為候任法官。候任法官還要上法官課程,考筆試及實習,合格才能當法官。當不了法官的學生,就出任法庭大使,協助維持法庭秩序,傳召被告和原告。訪談過的學生中,差不多每一位都曾當過法官、原告或被告,案件曾包括:取笑同學、欺負同學、騷擾蜜蜂等,學生甚至可以寫狀紙告老師,校長就曾因不為意冒犯了學生,遭告上法庭,需要道歉。

首先,生活教育法庭的主要功能是在人際關係出現矛盾時,能夠透過平和方式冷靜地讓雙方在法庭上充份了解對方的立場和感受,互相理解後許多案件都會庭外和解。即使有了法官判決被告犯錯,許多原告和被告後來都會做回好朋友。生活教育法庭背後更重要的支柱就是生活會議,會中學生可以提出討論「生活公約」(即一般主流學校的校規),經投票後也可以修改。學生甚至可以在會中討論校園生活的一些安排,例如:學校打鐘後是否需要排隊才入課室?早會要多長時間才適合?小息可以有多長時間?

生活教育法庭或生活會議都是讓學生在參與行動中去體驗自身的價值,每一個學生都是整個群體的重要一員,都有其存在的意義與影響。學校不以制度與權威去壓制學生,而是讓學生在自由與限制之間,由他律到自律之間,搭起了一道互通的橋,更能令學生在生命歷程中最激盪、最衝突的一刻,讓制度與人性結合,以最理性、最平和、最寛容的方法去解決問題。如果我們的社會能讓每一個成員都能養成這樣的德性,我們每一所學校,以至整個社會都會很不一樣!

上述大規模中生活會議的組成方法,是採自筆者在學校工作時學生議會的運作模式。千萬不要因為害怕濫權就不去賦權,當學生長時間在社群生活中培養到足夠的自主與自信、對團體的歸屬感、從多角度思考、懂得爭取自己也尊重別人的權利,加上教育工作者有同樣的胸襟與自信,在長時間開放的教育氛圍下,學生才能找到自由與限制、堅持與體諒、權利與義務、個人得益與公平正義之間的立足點,兼容並蓄。這都很值得學校、老師或政策制定者去深思、去實現,讓香港每一所學校的教育都可以不一樣!