食(sik2)

原來粵語的常用詞「食」已有3000多年的歷史了。崔恒昇《簡明甲骨文詞典》﹙增訂版﹚「食」:「﹙一﹚吃。『寧食于商。』(《屯南》3965﹚『勿食……。』﹙《合集》19503﹚」﹙黃氏案:《屯南》指考古研究所的《小屯南地甲骨》;《合集》指郭沫若《甲骨文合集》。﹚足見「食」之古雅。

古書上「食」的用例更是俯拾即是。如《詩‧魏風‧碩鼠》:「碩鼠碩鼠,無食我黍!」《論語‧鄉黨》:「食不語,寢不言。」﹙此句常被誤引為「食不言,寢不語」。﹚又如《孟子‧梁惠王》﹙上﹚:「君子見其生,不忍見其死;聞其聲,不忍食其肉。」《戰國策‧楚策》﹙四﹚:「有獻不死之藥於荊王者,謁者操以入。中射之士問曰:『可食乎?』」又《魏策》﹙一﹚︰「文侯謂覩師贊曰︰『樂羊以我之故,食其子之肉。』」

附帶一說,普通話的「吃」也見於甲骨文,崔恒昇《簡明甲骨文詞典》﹙增訂版﹚「吃」條:「﹙一﹚指就食。『上甲來吃。』﹙《合集》27075﹚『翌父乙吃。』」﹙《合集》19945﹚」﹙黃氏案:《合集》指郭沫若《甲骨文合集》。「翌」係祭祀名。﹚

飲(jɐm35)

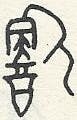

甲骨文已有「飲」字,只不過字形作

「飲」在古書上的用例,跟「食」一樣數之不盡。如《詩‧小雅‧無羊》:「或降于阿,或飲于池。」﹙句意謂:「有的從山崗上走下來,有的在池邊喝水。」﹚《論語‧述而》:「飯疏食,飲水,曲肱而枕之,樂亦在其中矣。」又如《孟子‧告子》﹙上﹚:「冬日則飲湯,夏日則飲水。」又如《禮記‧曲禮》﹙下﹚:「君有疾,飲藥,臣先嘗之;親有疾,飲藥,子先嘗之。」最早見於東漢王充的《論衡》一書,傳說為帝堯時的作品的《擊壤歌》就有「鑿井而飲,耕田而食」一句﹙其實此八字也見於西漢劉安的《淮南子‧齊俗訓》﹚。

至於普通話的「喝」,根據《漢語大詞典》﹙網上版﹚,最早的用例,見於元朝的雜劇。無名氏《凍蘇秦》第三折:「唗!你敢也走將來喝點湯,喝點湯。」

總而言之,兩字相比,粵語的「飲」可謂雅於普通話的「喝」2000多年!