「學問」是很中國的詞彙。「很中國」是指有內涵、有哲理。中國人造字,以止戈為武,寓示真正的武者是要停止戰爭,而非耀武揚威。「學問」是由「疑」生「問」而由「問」生「學問」。我嘗試找學問這詞的英譯,卻只能找到Knowledge,Knowledge倒譯回中文是「知識」。由「疑」生「問」而由「問」生「學問」的內涵不見了。

人類追求衣食足而後知榮辱

多年前,當時我仍在學生時代,我就養成了「好疑好問」的習慣。我最喜歡跟傳教士辯論,跟老師討論,和找尋書本上的錯處。時至今天,我這「好疑」的習慣從未有變。我質疑書本中Maslow的人類需求層次論;也質疑經濟學的人類欲望無窮論。心理學家Abraham Maslow提出人類需求層次論,與中國人傳統說法「衣食足而後知榮辱」不謀而合,都說人的基本需要滿足了,才會追求更高層次、如榮譽和自我實現(self actualization)的滿足。我認為Maslow和傳統說法都是「想當然」,未經科學驗證。2019年諾貝爾經濟學獎得主Abhijit Banerjee和Esther Duflo著的《貧窮經濟學》(Poor Economics),就列出不少例子,證明不少窮人寧願捱餓,都要在婚禮喪禮等人生大事上做得夠體面。但是,生存不是說最基本最重要的麼?為何有人會因網上欺凌而自殺呢?

我在港大讀經濟的時候,就反對經濟學的「永不滿足」假說(non satiation)。我提出人生以有限的生命時間,不可能對任何產品有無限的需求。有人說:人對產品的素質可以有無限的渴求。然而,經過分析和觀察,我的結論是:生理上的需求有限;心理上的需求也有限,但如何滿足則是由文化決定,某些文化下,人會花費大量資源追求心理上的滿足,但巨大花費得來的滿足,其實跟常人花費得來的滿足沒有多大分別。

我認為人性有一致性,但因文化背景不同,同樣的需求,可以以完全不同的方式對應。我們都要吃,但回教徒不視豬肉為食物;我們都要人家尊重和肯定,但有人要擁有超豪華遊艇才覺得被人尊敬。產品有一定的素質固然重要,但所謂對產品的素質有無限的渴求,不過是無中生有的心病而已。

今天香港有一種說法,指香港已步入「後物質時代」,香港人不再滿足於衣食衣住行等物質上的富裕,而是比前人更有理想。我不認同這種論述。古代人早已把修身齊家治國平天下視為人生目標,追求「老吾老以及人之老;幼吾幼以及人之幼」,而孫中山先生畢生視「天下為公」的大同世界為社會進步的目標。我不信今天港人所追求的,比先輩追求的更崇高。

人類應追求平等的自由

今天香港人普遍彌漫着恐共抗中的情緒。香港人多視中國一黨專政為獨裁和極權,並渴望能過渡到西方式民主的政體。我當然不認同專制和極權。我認為平權和限權都十分重要。執政者不能高高在上,不受制衡,這就是限權;人人都應該享有同等的政治和經濟的權利和平等的社會地位,這就是平權。

記得2008年北京奧運的口號是:同一個世界,同一個夢想。所以普世價值的確存在,並無中西之別。我自小明白自由的重要,但任何人不應在行使自己的自由時侵犯別人的自由。因此我們要追求的,應該是人類最大的「平等的自由」。我響往的,不是徒有選舉形式的政體,而是最能給人民最大的「平等的自由」的政體。我1973年上研究院攻讀博士的時候,曾想過以探索什麼是理想的政體為博士論文的題目。我思考這題目多時,決定不能接受西方爭權奪利式(adversarial democracy)的民主體制,2010年還出版了一本Public Governance in Asia and the Limits of Electoral Democracy的專書。由於個人對誰人執政無法控制,我認為比選舉更重要的是限權。即是要有機制防止濫權和極權。我寧取以高透明度的程序和標準選拔一個國家或任何政體的領導人。

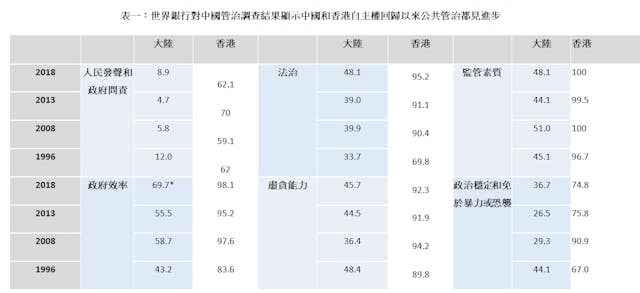

表一來自世界銀行的數據,儘管在「人民發聲和政府問責」中國大陸排名仍然低,然而自2013年起所有指標都顯示中國的公共管治近年都有不錯的進步。而且即使在政府問責上,中國也並非想像中差勁。新加坡副總理2015年就公開稱中國有非常獨特的辦法處理官員和政界人員的問責(Chen, 2015)。我想這是使人告慰的,也應可減少港人的憂慮。至於香港,其實全部個指標自回歸以來都見進步,印證了一國兩制的成功。

參考文獻:

Dingding Chen (2015)How China holds politicians accountable, Today Online