從教育的角度看,假如我們還深信我們少數科目的獨木橋,足以讓年輕人迎接未來、度過一生,我們其實是在剝奪他們在未來生存和成功的機會。

呈分試不知不覺地成了本地小學教育和評估的指揮棒,也靜悄悄地偷走了孩子的聖誕假期。

如果我們身處在這種對誰皆沒有好處的考試制度,而沒有自知之明,過分逼害孩子爭取高分數,缺乏文學藝術、運動體育的溝通,我們就是把小朋友變作「自閉症」學生。

「趨勢就像一匹馬,如果在馬後面追,你永遠都追不上,你只有騎在馬上面,才能和馬一樣,這就叫馬上成功!」考試有如馬後追,你們是逆勢還是順勢?

究竟大學收生應該重視成績,還是其他方面才能呢?香港教育改革的方向應該是全人發展,還是成績掛帥呢?

對一個中國學生來說,美國課堂是陌生而又有趣的,只要有足夠的信心和積極的態度來適應美國課堂的文化,就能收獲很多。

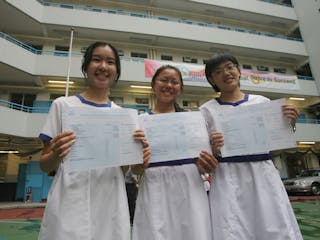

上個月,新加坡教育部宣布在以後3年裏面,逐步取消小學三年級與五年級、中學一年級與三年級的年中考試。明年開始,小學一、二年級將取消全部考試。

為何高中文憑試的報考人數不斷下降?除了大環境的總體人口也下降之外,考評局有無謀求「落地」政策呢?

在直資或國際學校爭相開設國際文憑課程(IB)之際,AL價值何在?只報讀英國大學有利?與IB相比,有何利弊?

我們應該鼓勵年輕人去勇敢追夢,不要每天渾渾噩噩地只為了薪水而付出了自己寶貴的時間。年輕人除了考試之外,應該好好探索自己的興趣,發掘自己的潛能,追尋夢想的搖籃。

考試傳奇,明年再創。對無法創造考試特優成績的大多數學生來說,大多數科目的應考課程內容,要減量提質,同樣是大家所樂見!

通識的作用,不在於懂得多些,也不在於有一時的是非觀念,而是裝備我們的年輕人,讓他們在「後真相」年代,在變幻莫測的世態中,能夠有獨立思考,尋求明辨的能力。

粗略估計,水務署員工因鉛水事件引致的額外無償超時工作,超過10,000小時,其中專業人士佔了大部分,他們無資格申請逾時工作津貼,亦從不考慮依例的補假作償。

人生在世,我不要求你們光耀門楣,但絕不能做汪精衛,你們要知道什麼該堅持、什麼可以放下。

到底什麼叫考試?也就是說,教育裏面的考評,到底是什麼?為了什麼?為了達到什麼?考什麼?如何考?在在都在受到前所未有的挑戰。

公開考試,加上多一個時髦的稱謂叫做評估,考試評估究竟能否促進學習,就看中國傳統的智慧──中庸之道能否實踐。

只要TSA成績的應用度向不改,不管加入抽樣、三不、保證些什麼,甚至把評估名稱改掉,最後反對的人仍然會反對。因為那根本不是教育專業考量的問題。

學校是培育孩童成年成長的場所,亦應該同樣營造一個學習的營生環境,在一個自由空間中,培養學童有自立的意識和能力,這才是真正的春風化雨。

考試是是學校教育不能避免的評估工具,同學要以平常心面對。行政長官林鄭月娥曾因一次考第二而哭,作為老師,對當下的教育只追求利益,而不重視品德,感到很傷心。

今天的考試,不管校內校外,幾乎都有時間因素:鬥快,慢了就失敗。其實不合理,因答得快的,並不一定表示學得好。

所以為原則、為理想,哪怕只是為「搵食」,令中文真正的吃香——而非只是中文補習吃香——已到了燃眉之急了。

我先是自行觀察,自發研究;後來主動去圖書館找相關的資料。

那賊人只偷走了他的摩托車,沒能偷走他心內的平和,這一點他感到很欣慰。

在一刀切的考試制度下,扼殺了多少學生的可能?

東亞這些PISA表現最高的社會,普遍地、顯著地,學生自信心不高,對學科興趣不大,不感到生活愉快。