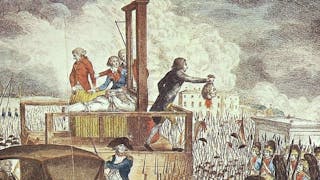

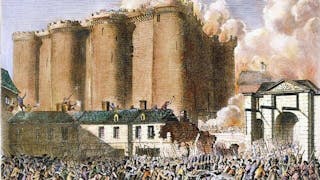

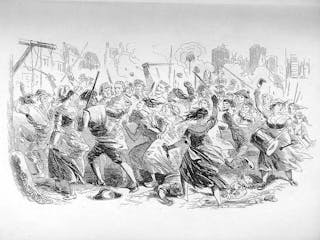

重溫《國家為什麼會失敗》一書對英國革命和法國革命的褒揚,相對將革命視為洪水猛獸的保守主義來看,可以說是大逆不道之舉!但是,作者的論證卻是無懈可擊:法國革命為包容型制度或曰民主制度,打開了大門。

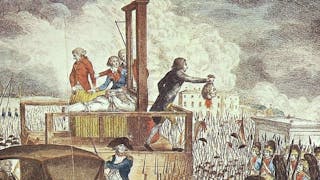

法國革命與十月革命之間如果有何傳承的話,那就是十月革命抽取了法國革命的形式,擯棄了革命的內容,置換了革命的主題,利用了共通的革命激情。

我們可以說,1789年法國《人權宣言》所開啟的,由權利訴求所推動的近代歷史巨輪仍在轟隆向前,不可阻擋。

從這個簡單的歷史陳述,應該可以看到西方宣揚為普世的民主體制的虛偽和欺騙性,其反面的民眾和社會革命卻又未能穩定出一個完全可替代的政體,民主政制與革命政權互為更替。

柏克認爲政治適合人性,而不適合人的推理;BBC文章則建議當聽到喜愛的歌曲時,我們應該對「音樂」做些思考,而不是全心投入,並引用了James Brown的歌詞作爲結尾:「心情不錯,不代表你不會做錯事」。

今日許多法國人,都覺得拿破崙不是一個帝國主義擴張者,而是散播法國式自由平等理念的英雄。

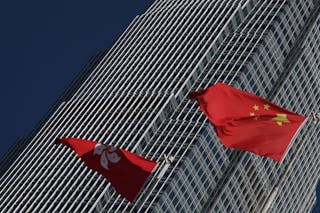

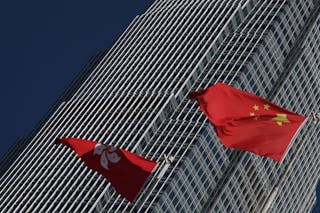

人們始終依靠中央而不是主動在經濟上或政治上活躍;政治重心在一個只對君主負責的混亂官僚制度中──改革後的香港最多亦只會變成這樣子,精英們斷不會出現中央所希望的積極性和主動性。

《愛彌兒》是盧梭一部嘔心瀝血的小説體教育名著,構思了20年,花了5年時間完成在1762年出版,即轟動了整個法國和西歐。

世道艱難的告誡其實驚心動魄,可是總不能喚醒生活現場的當局者,至於身居廟堂的達官貴人,以及矛盾衝突的前沿戰士,就更不用說了。

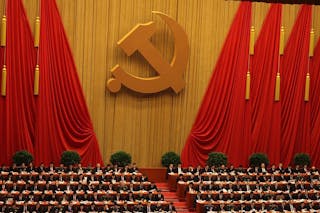

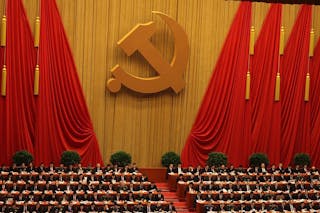

何謂共產主義?或更準確的問,何謂有中國特色的共產主義?本文試圖循一個歷史角度去簡介共產主義,由它的源流講起,經馬克思、俄國化後傳到中國,再經過毛澤東和鄧小平的中國化後維持至今,和今後的展望。

從生命教育看,西方價值是可參考,卻不能膜拜的。

歷史是弔詭的。革命畢竟經常在發生,所以人們可以說托克維爾陷阱或者其他形式的革命陷阱是存在的。但同時,至少東亞發展模式也表明了,革命的陷阱是可以避免的。