自從美國進入世界體系之後,一直以各種形式在世界範圍內擴張,其利益已經深度嵌入各個區域秩序,成為這些區域秩序的內在一部分。特朗普今致力執行退出政策,使國際秩序陷入混亂。

在這個中美長期鬥爭的年代,我的建議是毋須太過執着猜測誰勝誰負,更不可浪費時間等待結果。應做的事是積極裝備自己,增加個人競爭力。

在怎樣面對現代化這問題上,俄國人可以稱得上是走了一段很先驅和大膽的路。

為何新加坡成為人才吸力機?冷戰與當前局勢的對比,美國對中國採取的遏制政策有什麼變化?中國如何應對這些美國的「小院高牆」圍堵?一起聽聽大陸著名學者、清華大學國際關係研究院院長閻學通教授的分析。

資深傳媒人趙靈敏認為,俄羅斯已經陷入了俄烏戰爭的泥潭,進退兩難。結束時間遙遙無期的這場戰爭,不停消耗着俄羅斯的國力,讓她在國際上四面楚歌。而從俄羅斯歷史來看,對外戰爭的失敗,每每導致國內會發生重大變化

中國的製造業在大多數人沒有注意的情況下,已經一躍成為世界唯一的超級大國。對,是超級大國,還是唯一的。為何製造業的地位這麼重要?美國人應是很懂的。

聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯教授曾任俄羅斯經濟顧問,提倡稱為休克療法的市場改革震驚世界。回顧歷史,教授認為建議是否成功?美國試圖減緩中國經濟增長會成功嗎?一起聽聽他的分享。

該份美國國會報告書是為美國對中國當前的經濟潛力和前景作評估,但其所指陳的問題,對改進中國教育制度又有可以供參考之處嗎?

美國前國務卿基辛格11月29日在美國康涅狄格州的寓所逝世,享嵩壽100歲。美國基辛格協會發表聲明,稱基辛格的家人將為他舉行私人葬禮,隨後將在紐約舉行追悼會。

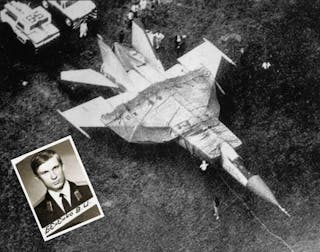

西方對MiG-25的高空攔截性能極為驚懼,時人稱「MiG-25恐懼症」。為抗衡MiG-25,美國着力研發新一代戰機,包括F-14「雄貓」、F-15「鷹」、F-16「戰隼」,成為美蘇軍備競賽的一段插曲。

中國人說「命由天定,運由己選」,但是西方社會確是1%的命好過99%,如何選擇領導人,成為了最困難的一件事。見微知著,不必親臨美國,就可以見到美國官僚主義的盛行。

美國和共產黨政權建立全面「戰略夥伴關係」,要等到2023年9月,才由拜登和越南簽定,是34年後的事,美蘇三位領導人都死了。蘇聯卻在1991年解體了,美國真的完敗蘇聯嗎?歷史並未有定論。

Nolan的招牌配樂:一種重複敲擊逐漸增大的營造氣氛配樂,又一次在這個借一位原子彈之父的浮沉故事,說出核武的荒謬的電影中奏效,令到3小時的電影完全沒冷場。

自「九一八事變」佔領東北三省以來,日本侵華戰爭奪走三千萬中國人的生命,對中國造成無法彌補的傷害。近日在一次飯局,一位經濟學家說,日本戰敗之後沒有賠償中國,但這筆賬一定要清算,而且總有一天要討還。

戈爾巴喬夫的出現,本身是蘇聯政經發展的產物,他的大膽改革激起了世界各地對民主自由的追求,但中國內部的改革力量卻在「六四」後遭遇覆滅的命運,然而「六四」餘波卻令柏林圍牆最終全面崩塌。

香港回歸以來,受到反對派及外部勢力的蠱惑,一步步走向泛政治化。但無論左右派,意識形態凌駕理智肯定會出問題。最近國際社會發生的兩宗事件,均說明了政治化的可怕。

對於戈爾巴喬夫的功過,我也沒有定論,只是從世人的兩極反應想到如何評價歷史人物才比較公平。看到不同國家的政要和人民對他死後的評價,再一次驗證一個規律。

筆者翻出多年前讀過的《列根回憶錄——一個美國人的生平》(An American Life Ronald Reagan,北京新華出版社1991年翻譯出版),列根在書中引述任內接觸戈爾巴喬夫。

蘇聯最後一任領導人、前總統戈爾巴喬夫,當地周二晚因為長期重病醫治無效,於莫斯科逝世,終年91歲。

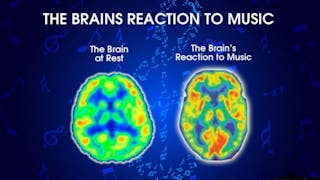

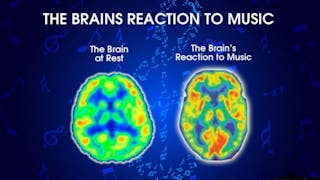

音樂有正面作用,也可以相當複雜。法國哲學家阿蘭·巴迪歐認為「音樂是當代意識形態最主要的操縱者」,「是一種能征服人心和思想的秘密武器 」;2017年BBC做了一個專輯,探討了音樂如何負面影響人類心理。

時鐘不能回撥,不能夠再問當時如果西方政客在歷史的深度中更深思熟慮一些,可不可以避免今日的慘局?

俄烏戰爭仍在進行中,也許暴怒的普京爸爸還想加大對烏克蘭這些壞孩子的懲罰;但是在另一個世界中,他或者將深深地陷入新一代人的包圍當中。

論意識形態的邪惡程度,希特拉遠遠超於普京。論發動戰爭的初心和各自的歷史虛無主義,兩個人都一樣。

50年後的今天,雖然若干領域的合作仍在繼續,隨着動態競爭的加劇,中美兩國合作已經全面萎縮。雙方均以愈來愈消極甚至敵對的態度看待對方。然而,在內心深處,兩國人民彼此之間仍存在一種固有的吸引力。

美國雖錯誤地以遏制中國為核心國策,拜登也犯上同樣錯誤,但美國已失去了阻止中國復興的機會了。究其原因,是美國浪費了太多資源干涉別國的發展,以致自己國內問題叢生,政府欠債纍纍,通脹高企。

2021年12月26日,是蘇聯解體30周年。原是蘇聯15個加盟共和國之一的哈薩克,近日發生街頭暴動,局勢動盪。其因之一,如同蘇聯解體,有權力過分集中的體制之弊,特權腐敗積聚民怨。

普京遊走於灰色地帶,利用歐洲的疑忌和恐懼,在有限的時空最快謀求最大的利益,但烏克蘭爆發侵略戰爭的可能性畢竟很低。因為雙方心中另有默契,就是中國。

劉香成的新書《世界不是這樣的》是他大半生新聞工作的回憶。他說這個書名「旨在適時地提示不同地方的人們,在傳統意義上對世界的理解,同真實的世界之間常有偏移。」

1968年1月19日,弗洛基米爾·謝洛夫在莫斯科去世。他的繪畫功力、創作天才,確實令人驚嘆不已!環視本港數不盡的畫家,不知可有如此水準的高手呢?

「美國衰落論」(America is in decline)已持續了半個世紀。自六十年代越戰時已開始,越戰慘敗後更盛。小布殊入侵伊拉克後,美國衰落論又再流行,近年變得更盛。