金庸是把電影與舞台劇的場景模式套用在小說劇情上,其中最明顯的,在曲三酒館的密室療傷一幕內。

柯大哥最初反對郭黃相愛,更用「小妖女」來稱呼黃蓉;現實中,思成母親和姊姊亦對徽因嫁入梁家曾有異議。

怎麼查先生會去到前兩個甲子的戊戌年去營救梁啟超,又將其後會發生的歷史事情向任公述說?查先生在一個甲子之前的戊戌又有什麼感悟啟發他去寫一部史詩小說《射鵰英雄傳》?

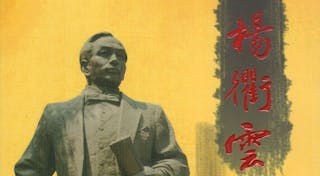

楊衢雲一生為革命事業奔波,先是於香港百子里創立輔仁文社,再與孫逸仙携手設興中會,共勷革命大業。

一直以來,不少文人學者從多方面研究查良鏞怎樣構思小說人物情節。綜合多年研究成果,一眾金學專家都驚嘆金庸歷史文學知識淵博。

如果説《炸裂志》裏的痰液雕像已經超出了讀者的想像力,在感官上引起極大的不安,《日熄》裏出現的屍油則更是達到了無所不用其極的地步。

認識陳冠中的文字,當然是從《號外》開始,那時剛念完大學,喜歡看《號外》。若論面對面暢談,倒是第一次。

中國是從一個「烏托邦」中醒來,又走進了另一個「烏托邦」。黃粱一夢,醒來後才驚覺,原來夢遊中的烏托邦,竟是個惡托邦。

香港知名作家劉以鬯,於2018年6月8日下午2點25分在香港東華東院逝世,享年99歲。妻子羅佩雲女士在香港發布訃告,公布了這一消息。

閻連科近年屢獲國際大獎,在海內外「備受觸目,是由於他的政治勇氣和人文關懷,還有他不懈地探索新穎的手法描寫鄉土中國」。

屈原的悲憤自殺,使他成了後世端五節最為人所熟知主角。屈原投江四百二十一年後,東漢安帝時,民女曹娥又同端午扯上了關係。

「玉粽襲香千舸競,艾葉黃酒可驅邪。」農曆五月五日,原是一個曆訂全民僻疫驅邪日子,日久成俗。幾位傳奇人物附麗,使節日更加波瀾壯闊,深植人間。

敬愛的劉先生,您在香港文壇留下的足跡永存,您的作品依然影響着一代又一代有志於文學創作的後來人,繼續前行,不止不息。

回顧當年青蔥的日子,絕大多是快樂無憂的,只有第一次乒乓球比賽輸給對手,整天悶悶不樂,若有所失。可是入睡後,什麼煩惱也消失了,醒來又一新天,這便是年輕的好處!

霍韜晦教授於2018年6月6日中午因病安詳辭世,享壽七十八。霍教授以廣博的中西哲學知識,深刻的人文主義情懷,敏銳的時代觸覺,對當代的現實政治、社會、道德問題提出反思及論述,實在有啟迪人心的巨大作用。

劉以鬯百歲高齡仙逝。以後,再看不見劉以鬯的身影,我們只能從他的著作尋找他的文學內心世界,只能用記憶去留住他的流風餘韻。

走過文壇幾近一世紀,劉以鬯先生為我們帶來「與眾不同」的文學作品,他以小說書寫生命,把自己的時代、自己的記憶、自己的詩意……全留在作品裏。

《國民性十論》是日本人論日本國民性的百年經典,作者芳賀矢一其實是日本明治、大正時期的日本語言學家。

學術界泰斗勞思光教授已仙逝六年,他生前除了專精的學術著述,更是一位公共知識分子,成為了不少知識分子的楷模典範。

漏滴床前枯眼戚,油盡爹娘,喪子誰憐惜。廿九年來沉夢溺,魂兮不息春秋識。

「回想當時,我是個大言不慚的年輕人,想修讀博士學位就回母校去,跟老師說自己想翻譯《紅樓夢》──彷彿那不是什麼難事一樣。」

在《教師起動》的創刊語中,關夢南明白道出「香港辦雜誌難,文學雜誌更是票房毒藥」沒有天時、沒有地利,幸而有的是「人和」──「大部分的中文老師凝聚起來,卻是一股沒有人敢輕視的力量。」

最能體現南懷瑾對兩岸政治影響力的,就是他曾作為兩岸關係的傳話人,並親筆為兩岸密使起草《和平共濟協商統一建議書》,為兩岸破冰,以至達成「九二共識」打下了基礎。

最近閱讀內地作家徐則臣的小說《王城如海》,還有台灣作家阮慶岳的小說《黃昏的故鄉》。兩本小說,兩地生活的理想與實況,兩種情調。

龍應台說,《天長地久》提醒年輕一代即使忙碌也不要忘記父母,而《天》跟上一代人想說的卻正好相反:你如果愛孩子,就不要綁住他;愛不能是勒索,「母獸」要有十誡。

《紅樓夢》把18世紀乾隆盛世時的林林總總寫得栩栩如生,鉅細無遺,有如張擇端的《清明上河圖》,亦刻劃了儒釋道三種人生態度之間入世和出世的衝突、辯證、和解。

陳慧感慨,從「自由行」開始,她已淪為「異鄉人」。生於斯長於斯的地方,竟成了異鄉,熟悉的建築物被拆卸,熟悉的語音也聽不到,一切都變得陌生。

最近閱讀兩本內地小說,時而以人物或角色分配帶導敍述,時而以事件如一樁親事補充情節,效果顯著,手法清新,題材是另類或後文革的傷痕文學。

人生在世,我不要求你們光耀門楣,但絕不能做汪精衛,你們要知道什麼該堅持、什麼可以放下。

其實死背硬記表面上是很負面的動詞,有沒有想過,中文由於有其字音和句子結構的特點,背誦起來有其聲情效果。