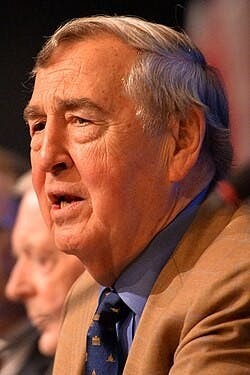

哈佛大學肯尼迪政府學院教授格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)在2017年出版的《注定一戰》(Destined for War)一書裏提出了一個觀點,當一個崛起中的強國威脅要取代現有的既有強國時,雙方極有可能會走向戰爭,而這種衝突雖然並非必然,但卻極難避免。

艾利森將這個現象稱之為修昔底德陷阱(Thucydides Trap),這個名字來源於古希臘歷史學家修昔底德,他在他的著作《伯羅奔尼撒戰爭史》中,對斯巴達與雅典之間爆發的漫長戰爭(公元前431至前404年)做出了一個經典論斷:「使戰爭無可避免的原因是雅典勢力日益增長由此引起的斯巴達的恐懼」。

注定一戰?

艾利森和他的團隊研究了過去500年間的16個案例,其中一方在實力上顯著追趕、甚至超越了另一方。在這16個案例之中:12個案例最終以戰爭告終,而4個案例並沒有爆發戰爭。艾利森透過這些數據來支撐他的核心論點:戰爭是大概率事件,和平解決是少數例外。

艾利森在2011年1月的《紐約時報》首先公開介紹了修昔底德陷阱這一概念。而當《注定一戰》這本書在2017年出版時,正值是特朗普擔任美國總統的第一任。那時特朗普以及美國政界已經形成了一種強烈反對中國的態度和推出了一系列嘗試遏制中國發展的措施。在美國政界已經形成一種「必須對中國做些事情」的情緒。艾利森的書和他的論調恰恰迎合了這個思潮,給那些對中國的鷹派人士提供了「理論的根據」。

相反,習近平主席在2021年11月在與當時的美國總統拜登會面時,提出了「地球足夠大,容得下中美各自共同發展」。習主席在不同場合中也提過類似這樣的觀點。

無可否認,艾利森從修昔底德陷阱論述中帶出來的「注定一戰」曾為當時美國政界許多人正在計劃中對付中國的手段和措施,提供了「理論依據」。

除了政客之外,不少自稱是知識分子的評論者也經常引用艾利森的言論,強調新興強國與原有強國之間「必定一戰」。這些觀察家不單包括西方人士,也包括一些中國人和比較支持中國的一些外籍觀察者。

從2011年到今年,艾利森在《紐約時報》提出修昔底德陷阱的論述已經有14年時間。而從2017年他的書出版到今年亦已經有8年時間,艾利森的預告(可幸)還未被應驗。我還要不禁説一句:「Touch wood」。

(Shutterstock)

證據不支持論述

我向DeepSeek詢問了在2011年之後,世界上發生了什麼戰爭或軍事衝突,他給了我以下的答案:自2011年以來,世界多地爆發或升級了衝突,從敍利亞、伊拉克「伊斯蘭國」、也門,到烏克蘭與俄烏戰爭、阿富汗、納卡(阿塞拜疆 vs 亞美尼亞)、巴以,以及非洲多個地方的武裝衝突。我們可以加上近期發生的印度與巴基斯坦,以及泰國與柬埔寨的軍事衝突。這些衝突背後交織着地緣博弈、民族宗教矛盾、資源爭奪與大國干預。

事實上,所謂戰爭或軍事衝突、甚至什麼「武鬥」,在人類社會和歷史上已經發生過無數次。最經常是鄰國(甚至是部落)之間因領土、資源、控制權等問題,而大打出手。人類社會的發展本來就是這樣,以上的案例都是因為這些原因而產生的。

同時,艾利森也沒有説明所謂修昔底德陷阱(亦即他指的「中美注定一戰」)將會以什麼方式出現,這將會是一場經年累月的全方位戰爭(all-out war),抑或是短暫的衝突或摩擦,甚至像2001年中美在南海上空撞機事件?或者某國在南海海域透過第三國家進行「代理人戰爭」亦算在內?

艾利森沒有説清楚,可能他也沒有想清楚。

順帶一提,在《注定一戰》一書出版後不久,一位自稱是曾經協助艾利森為這本書研究和書寫的一位年輕美國研究員訪問香港時,約了我見面(當時他在為寫他自己的第一本新書訪談)。他跟我説,艾利森那本書的書名是該書的印刷商冠名的,為了吸引眼球。我傾向相信他的説法,但同時亦證明這本書出版時,主要推動者是有他們的目的的。

澶淵之盟:勉強的對比

可能艾利森在發表了他的修昔底德陷阱和注定一戰的論述後,發覺這些論述有可能不一定發生。或者也因為他的中國學生告訴他,在中國歷史上固然不少戰爭,但亦不一定必須以戰爭方式來解決衝突和糾紛。

自從2021年以後,艾利森經常多次提起了北宋與遼國於1005年建立的澶淵之盟作為新興強國與既有強國以和平協議方式處理問題的「成功案例」。他的觀點可以簡單概括以下:在多年的戰爭之後,北宋和遼國簽訂了澶淵之盟,以和平的方式處理兩國的矛盾,這讓雙方可以在一段較長的時間,維持着和平共處的狀態。

可惜澶淵之盟協議是不平等的,宋朝每年需要給遼國歲幣銀10萬兩、絹20萬匹。儘管它讓雙方達到了約120年的和平,但之後戰爭便恢復並繼續。可以説宋朝與遼國之間的短暫和平,奠定了後來對宋朝後果更嚴重的「靖康之恥」的發生。

(Wikimedia Commons)

過度簡單的論述

我想,很難要求一位對中國歷史、文化和文明沒有深入了解的西方人,能夠完整闡釋中國發展的特性和內在邏輯。他們往往以他們既有的眼光和分析方法,去嘗試演繹今天中國發展的原因,以及它與其他國家(特別是與某個現有強國)的關係。然而,這種分析往往缺少某些關鍵的考量點。除了像艾利森這樣長期在「政府學院」裏教書的學者(他在到哈佛之前,在美國政府曾經擔任比較高職位的外交工作)之外,還有那些所謂現實主義者,自由主義派或者其他什麼名堂的評論人。

從歷史縱深來看,中國擁有五千年的悠久歷史,一直沒有中斷過,而且有文字記載。自春秋戰國時代的百家爭鳴以來,隨着以後吸收了從印度與中亞引入的佛學思想和在現代接受了馬克思主義和市場經濟原則,中國的文化和文明的發展軌跡一直走在一條獨特的道路上。

自1840年以來,一代又一代的中國知識分子在努力不懈地尋找中國式現代化的道路,同時從西方近代發展中嘗試尋找答案。在這個過程中,中國的知識分子從三面鏡子反思。一面是中國歷史的鏡子,一面是西方歷史的鏡子,而另一面是世界其他地方的鏡子。這些不同角度的反思和視野幫助中國知識分子和最終的政治領袖們認識到過去的某些錯誤不應該重複,而過去的成功可以借鑑。正面的外國的經驗亦可以學習和吸收,相反的負面的外國經驗—特別是近十多年的,儘量不要重蹈覆轍。

通過多元,兼容和具適應性的文化與文明,近代中國可以容納了不同於西方的「必定會如此」的思想。而艾利森所提倡的修昔底德陷阱就是這種綫性思維方式產生的結果。況且,將古希臘時代、部落式的戰爭類比今天擁有核子武器的大國戰爭的可能性,類比性並不高。

西方的觀察者往往傾向點對點和綫性的比較,對於大格局(context),特別是非綫性的變化不一定能夠完全掌握。在艾利森的論述中,他的場景只有「既有強國」和「新興強國」那兩點。戰爭與和平都會在那兩點之間發生。這種論述的基礎是零和思想。

立體戰略思想重要

中國在2000年前已經產生了天下大同的崇高追求,以及王道和霸道兩種不同統治理念,還有合縱連橫的立體戰略思想,超越了簡單的點對點線性思維。中國歷史的思想家與18至19世紀德國哲學思想家提出的辯證思維讓近代中國的知識分子能從不同角度考慮問題。在今天來説,與其説,「既有強國」與「新興強國」的競爭,不如思考一下,這兩個強國在引用合縱連橫方面,衍生什麼不同的新型的集體的立體能力;這些集體之間能力和實力的對比,以及在價值觀方面的博弈將會以甚麼形式發生和演變,以及最終結果可能會怎樣出現。

以史為鑑,今天的中國選擇了建構人類命運共同體的道路。當然,這是一條不容易走的道路,但從歷史縱深和全球觀來説,這是一條值得走的道路。這亦是中國文明中天下大同精神的延續。在今年的上海合作組織會議中,習近平主席提出了「全球治理倡議」,這是人類命運共同體精神下的體現;與零和精神不同,這是共贏精神的彰顯。

沒有人能預測將來原有強國與新興強國會否「注定一戰」。可能那「一戰」在某時空會來臨。同時,在新的全球格局不斷變化之際,國際關係改變的其他可能性亦不可忽略。當人類的文明在不斷進化(或後退)之餘,國與國的關係也許亦會以不一樣的方式處理。

我認為艾利森的論述過於簡單,不應該是主旋律,修昔底德陷阱本質上是一個思維上的陷阱。