「我陳沖,這次是帶媒體來拍上海,也可能會來拍作協⋯⋯嗯,拍梧桐樹當然也可以的,清晨的5:45到6:15是黃金時段……大清早的上海,現在難得看到了,這半個小時是最好的……我準備化妝了,因為拍戲,最近腦子裏全部是戲,不曉得上海情況了,真的不記得了,儂(你)幫我答幾句好吧。」

我提到梧桐樹飛絮擾民的新聞。她答:「為啥不擾啊,漂亮的東西都要作的。」

這是她自編自導某部電影期間,從新疆飛北京見了剪輯師,然後趕來拍上海的短片,那天的梅雨無休無止,和平飯店窗外緩慢移動的海輪、作協的鳥鳴,都伴有淅瀝雨聲。

等她開始每月在《上海文學》連載這部長篇,寫到編導這部電影的一稿就想到她曾經的語錄──你說你「腦子裏全是戲」,這戲究竟是什麼?

你得仔細寫寫,片子至今沒有放映,紙上就可以還原,可以詳盡一寫等。但她給我的印象是退回當年的梅雨中,「不記得我當時想啥了,真的不記得了,不記得了」。

她的文字 落實在思緒與聯想中

感覺她的寫作,是徘徊在「腦子裏全部是戲/完全不記得了」之間的狀態,沉浸於只屬於她的內心景象裏;比如一度我們都關注已故導演彭小蓮的生動回憶(也曾刊載於《上海文學》),對電影製作過程的細微描述,尤其表現80年代閘北上海電影技術廠洗膠片現場的筆力,都給她極深的印象,但在以後的寫作中,絲毫不受任何影響,她的文字和文學觀,對於物、對於專業技術參數的描述興趣有限,只落實在情感、思緒、聯想的畫面中,面對編輯建議,她慣常回應就是已經不記得了,完全不記得了。

多年前她約我見面,是想做一種「歌舞片」,借用《繁花》一章的某幾頁,再現一群年輕人的面貌和音樂感,那年頭的男女,差不多的單調服飾,只有兩個「不良少女」像斑爛的花蝴蝶一樣飛來飛去。她說要把三層樓的房子一面牆拆掉,讓演員從下唱到上,從上跳到下,最後演變為載歌載舞的一種視覺狂歡。

我說,如果是這種狀態,根本就不會好看。她則用完全信任的直感說,她要的就是這感受,這是一種特殊意義的審美,肯定會很好看,你是根本不會懂的。為了這事,她專程去了香港,王導也答應了說,是可以試試看的;然後,她可能是忽然有了編導上述電影的強烈感受,因此作罷。

編輯注意每一篇連載的走向,作者則活在自有的延伸裏,看定自有的遠方,依靠自有感知,延展自有的緊密回憶鏈。

光陰荏苒,編輯因此轉為注重稿件的某些關鍵詞,比如多次提到了哥哥陳川,卻並不展開──你當時出國,陳川為什麼要送西伯利亞貂皮大衣?有點簡單了,完全可以展開;為什麼陳川那麼想出去?原因是什麼,是怎麼就走的,一個人能帶那麼多畫嗎,等等等等──現想想這麼設問,也可能是整個青年時代,我沒遇見過一個美術青年。

她說,不敢寫陳川,怕寫不準確,他看了不開心。

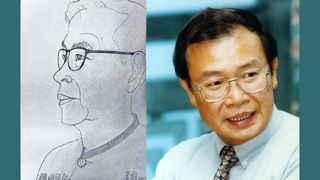

那段時間,陳川只要回滬,照例去M50同夏葆元、王申生他們畫人像素描,一個素描的麒麟會。有次她興沖沖陪着陳川來編輯部,說要替我畫像,記得那天陳川說,他很多年裏不知畫了多少人像,都是當場就送人的。我說自己畫的為什麼要送人?今天這幅你一定要留着。我注意到在陳川面前,她不那麼自我了,只注重陳川的狀態,多次提醒周圍人閉嘴,保持安靜。所以說,你看──我在微信裏告訴她,陳川那麼和靄,仔細寫寫他是沒任何關係的,我可以保證陳川根本不會生氣,快寫吧,仔細寫一寫,完全沒問題,寫吧。

文字間 濃厚的上海文藝氛圍

這可能是最有舒適感的編輯記憶了,一個月後,收到詳細描述陳川的大段文字,其中還包含了陳川的原文,實在是一種解惑和創建;在那段時光間隙裏,兄妹倆竟然呈現了濃郁的上海文藝氛圍,幾乎是一部關於上海的文藝電影,或陳氏的歌舞片,美術、文學、詩歌和琴聲,壁爐跳躍火光,喃喃的深夜私語,都有別於我看稿經驗裏的上海文學質感,我會聯想到那或許就是有別於北京的《陽光燦爛的日子》,虛構小說缺失的現場,被非虛構文字完成了。

同樣難忘還有《貓魚》的驀然回首,它就此一路緊緊相隨,一直對接到了去歲,待她詢問這部新書的書名時,這兩字脫口而出,它仍然、當然還活着,頑強生命的本身,始終那麼弱小和無助,自帶顯而易見的尾聲,卻仍舊是在堅守之中,苦苦期待。

(《貓魚》書影)

以後,就是本次連載即將結束的階段,作者/編輯都關注了一部剛面世的非虛構,如能藉此假設一種文本意義的電影,一個連載紙上的編導演繹版,你就可以從青年一直演到老年。我建議說,你肯定沒體驗過,紙上王國,向來是個人的獨自完成,這有多自由,何必拖着一堆劇組和燈光呢,不用化妝,始終就做女主,異於電影人準則,你說演,就可一直演下去,試試看,很可能就是壓卷之作了⋯⋯這些來來回回的絮叨,餘音在耳,最後,緣自複雜的變故,此事終於作罷。

普魯斯特的一陣風

記得她問過,人為什麼要回憶?或者說,你為什麼要回憶?

留住它們,告訴更多的人。

那為什麼要留住?

記憶是個人的,特別的。

不特別的記憶,就沒意義嗎,我更想知道回憶對於你自己意義何在?

是紀念。我勉強地說。

回憶、回味一種滋味,是普魯斯特的一陣風,分明聽到身後有低語,回首卻空無一人⋯⋯也等於你終於寫完了這本厚重的書,那些你不記得、拋卻腦後的內容,那些毫無印象、感覺的時光、完全付與塵土的表情,仍然在字裏行間蜂擁而來,那麼耀眼,那麼栩栩如生,或許,今夜你因此失眠。

我記得你說過,寫《洛麗塔》的納博科夫,形容懸崖上的搖籃──我們應該本能地知道,生命,就是黑暗裏劃過一道亮光。

2024年5月7日

原刊於《貓魚》,本社獲出版社授權轉載。