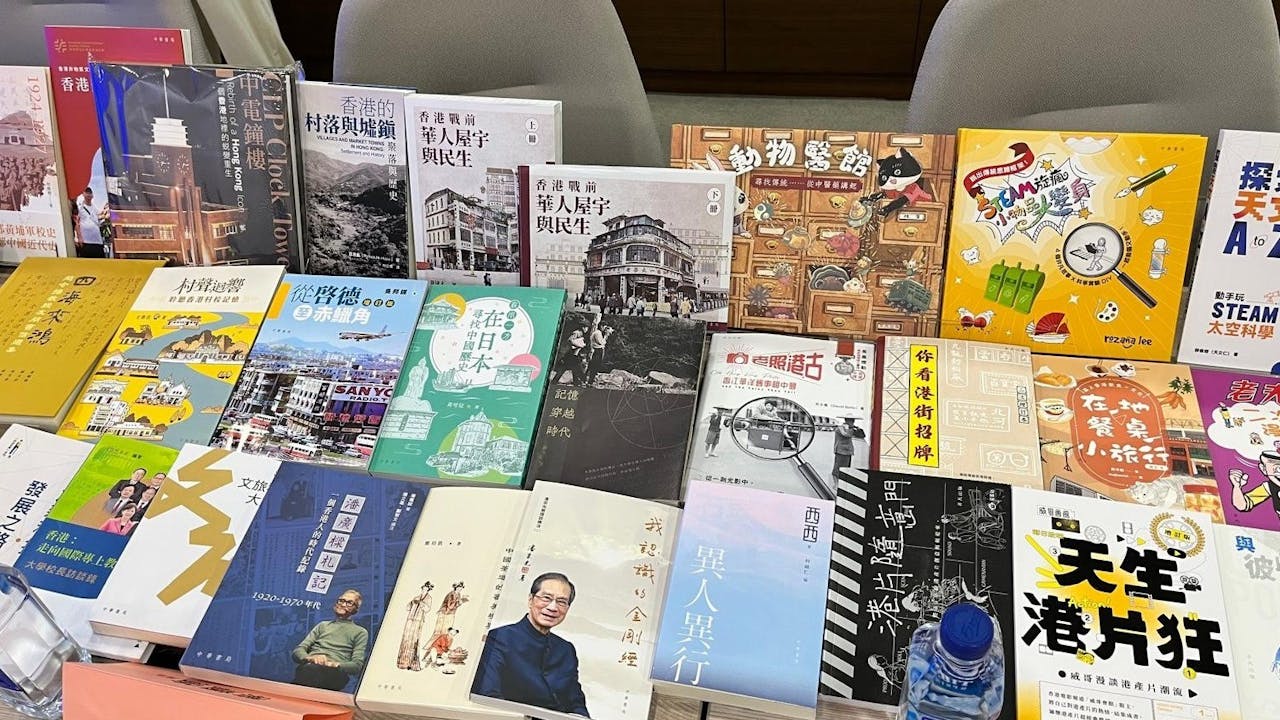

中華書局於7月11日舉辦2025書展新書推介,分享新書的出版故事。中華書局本屆新書大多圍繞香港主題,從政治、文化、教育、歷史等多種角度,講述不同的香港故事。

中華書局副總編輯黎耀強透露,中華書局自今年5月起,已推出超過40本不同類別的書籍。書展期間,更將出售逾百種新書,內容涵蓋人文社科、藝術美學、香港專題、心理勵志、職業培訓、流行讀物、語言學習、少兒讀物等不同領域。中華書局緊貼特區政府近年的發展政策,就中外文化藝術交流中心、國際教育樞紐及國際創科中心三大議題,尋找相應作家撰寫著作。

黎推薦三本緊扣香港議題的重點新書,包括:文化評論人胡恩威的《香港文旅科技大策略》,將旅遊與創新科技融合,為香港提出嶄新的發展藍圖;與灼見名家傳媒合作出版的《香港:走向國際專上教育樞紐——大學校長訪談錄》,分享13位大學校長的見解,揭示香港教育未來發展方向;資深科創專家黃錦輝教授著作《香港創新科技發展之路》,講述香港創科發展的歷程與機遇。

迎合今年書展「飲食、文化」主題,中華書局推出了《饕餮的美味之旅》系列叢書。中華書局助理總編輯吳黎純表示,饕餮為中國神話故事中貪吃的神獸,故本系列以饕餮為主角,帶領讀者品鑑各式中國美食。書中以多幅美麗的插畫,描繪中國不同省份的特色美食,望藉圖畫與文字,介紹美饌與中國文化。

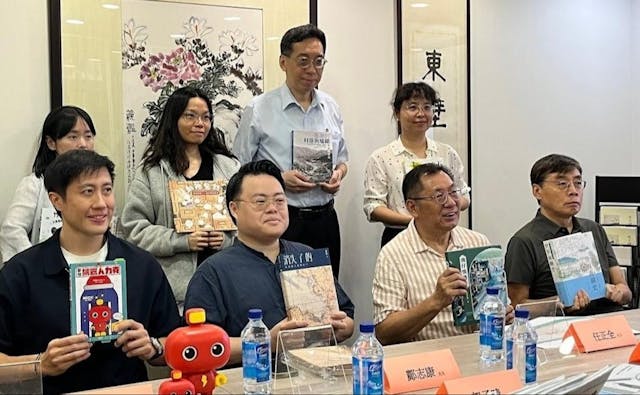

(後排左起)吳黎純、郭子晴、黎耀強、俞笛;

(前排左起)李浩迅、鄺志康、任正全、梁二平。

舊時香港:消失的文化旅途

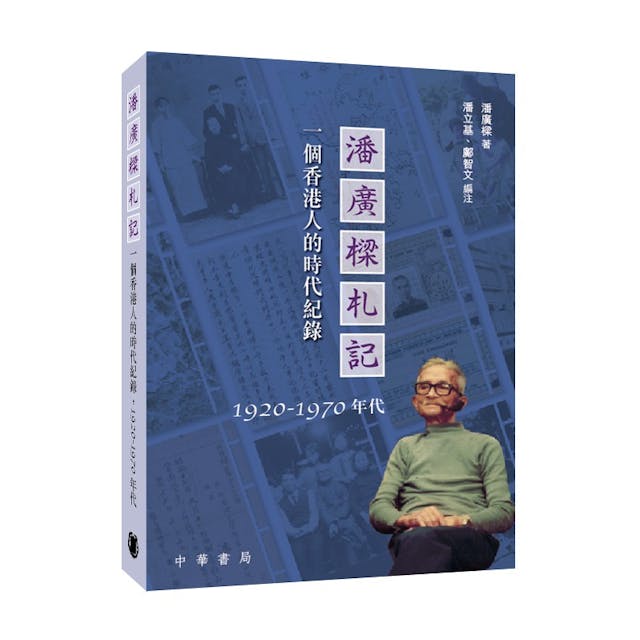

在廣東出身的潘廣樑於1928 年來到香港居住,歷經香港淪陷時期的戰亂與重建,並以札記形式,寫下一段段的家庭往事。潘廣樑身故後,其孫潘立基與浸大歷史系教授鄺智文編著《潘廣樑札記:一個香港人的時代紀錄1920-1970年代》。

黎耀強推薦該書時說,此書早在刊登網報專題介紹時已受各方讀者矚目,本書以平民角度講述香港戰前戰後的發展歷史,並附相關的照片、地圖,以及文件之影印本,十分難得。

(中華書局)

談及舊時香港,不能不提香港的島嶼與村落。香港史研究的領軍人物夏思義博士(Dr. Patrick Hugh Hase)力作《香港的村落與墟鎮:聚落與歷史 VILLAGES AND MARKET TOWNS IN HONG KONG: Settlement and History》深入講述包括:大嶼山、長洲、坪洲、香港仔等的香港村落往事,透過村民的口述歷史,重塑香港發展前的市區村落風貌。

(中華書局)

另一位喜愛香港歷史的外國人貝大衞(David Bellis)著《老照港古:香江華洋舊事相中尋》,藉其多年來營運古老網蒐集的照片講述香港歷史故事。

大衞1992年定居香港,並於2009年設立了古老網,十幾年來收集香港古老照片。網站至今超過2000萬瀏覽人次,他整理網站的照片,並於2023年先後推出五本英文書籍,講述舊照故事。中華書局非凡分社社長郭子晴稱此書內容細節皆具特色,而這次中華書局出版的《老照港古:香江華洋舊事相中尋》為其首作的中文譯本。

(中華書局)

正如相片蘊藏無可取替的回憶,所有物件都訴說着獨一無二的往事。香港收藏家協會副主席任正全以十年時間所寫著作《灣仔情猶在》,從地圖、照片、餅盒、票據、紙袋等物件,逐一細說香港開埠伊始,灣仔區背後的故事。

任正全收藏舊物逾40年的時間,收藏品範圍遍布全港,但他卻唯獨鍾情灣仔。對他而言,灣仔是他居住、上學和上班的地區,長居此地那份情誼早而不能與他區比較。他表示:「灣仔從古至今的變化最少,特定地標仍存在」。

作為民間舊物收集者,他認為舊物「背後有很多故事」。他以嫁女餅餅盒為例──盒上的五個位電話號碼,正能反映當時的年代。

(中華書局)

舊物隨歲月流逝,易消失於時光深處。香港旅行家朱維德(朱翁)60年代走遍港九新界,拍下幾萬張菲林照片,記錄下無數60年代珍貴的香江景色。他曾經著有29本書籍,但都不經年月,慢慢從市場上「消失了」。

故朱翁期望以「消失了的⋯⋯」為題,出版第30本著作,整理所有香港已消失的風光,以此記念,唯年歲已大,不便下筆。

因此,在機緣巧合下認識朱維德(即朱翁)的鄺志康,替朱翁整理及撰寫《消失了的⋯⋯:朱翁香江風物紀行》,整合朱翁過往擁有200多本筆記、一萬多條的菲林,集其大成,透過出版書籍記念已消失的鄉村及建築物。

(中華書局)

探索世界:世界故事與變遷

俄烏戰爭相信是大眾十分關注的議題。馮玉軍著作《俄羅斯外交決策機制:從蘇聯解體到俄烏戰爭》助讀者透過俄羅斯的歷史進程,了解背後的政治、經濟及外交決策。

中華書局開明分社副社長俞笛認為此書是了解俄烏戰爭的權威著作,內容「甚至對俄羅斯未來的政治走向有其獨到的分析及預判」。

(中華書局)

曾撰寫多本關於海洋書籍的海洋文化學者暨資深媒體人梁二平,今年攜新著《世界海圖史》出席中華書局發布會,並形容這本書是「華語世界第一本海洋歷史書籍」。

他談及書籍的製作過程不易,為整理世界海圖的歷史,需到處收集材料,如到當地購買絕版地圖及梳理不同歷史事件的時間軸。本書以海的視角總結世界歷史,作者所付之心血,實屬難得。

(中華書局)

夢想並非人人有 但傷痕人人都有

90後的李浩迅,曾在洛杉磯升學,回流香港後成為核數師。他坦言成為核數師「是為了滿足父母的期望」,深思熟慮後辭退核數師工作,踏上尋找夢想的道路。其著作《夢想機器人力克》正是李洁迅一路走來的心歷路程,期望藉此書,傳遞正向價值觀,鼓勵大家勇敢追夢及回饋社會。

李浩迅認為機器人是堅強、勇敢的象徵,人們學習機械人專注、堅毅、不與他人比較、不投訴、不批評等美德。以此為靈感,他創造出書中的主角「機器人力克」,「機器人力克」擁有不同的顏色,代表不同的夢想,如「空軍藍的力克」代表着奮鬥的夢想、「黃色的力克」代表青春⋯⋯表達人生中不同階段。力克的心口位置有一道如雷電的裂痕,他解釋這裂痕的意義:「夢想並非人人都有,但是傷痕人人都有。如能夠接納當中的傷痕,再次站起來,內心必定更強大。」

李浩迅傷痕源於太太去世,他稱自己在一年間,放棄事業、花光積蓄給太太醫治癌症。其後,太太去世,而他亦進入低潮期。他表示在那段期間,「看不少的人生正向書籍,希望自己能站起來」,故書中有部分內容或價值觀,就是來自那些人生正向書籍。

李浩迅又指書中不同角色分別代表了能改變人生的五大元素:夢想、信念、時間、想像力和正向思維,希望讓讀者能透過角色,學會勇於面對困難,不選擇逃避。

(中華書局)

除出售新書,中華書局在書展期間亦會舉辦精彩的文化講座,與讀者一同追憶文學巨匠,重溫流金歲月,尋找香港故事,望讀者一同參與。