筆者何時曾聽過何卓彥?還記得大概已是十年八年前的事吧,當時在社交媒體看到他演出的片段被瘋傳,那大概是他獲得第二次世界口琴節冠軍之銜不久後自己上載的短片,自然會被樂迷相傳了。還記得傳送片段的人附加了一句「這年輕人只有20歲!」

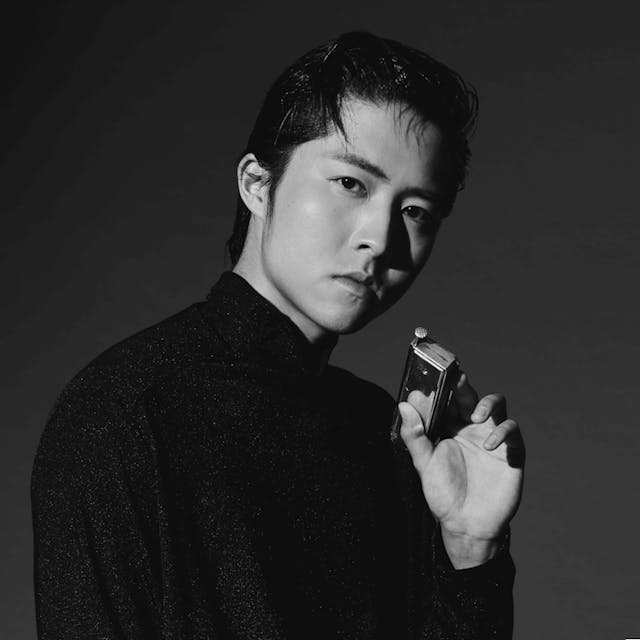

今次香港小交響樂團桂冠指揮葉詠詩說,這是她25年後再與口琴演奏家合作,而這位土生土長、當年以神童級姿態為港爭光的口琴家,在不同音樂範疇裏找尋多片天,今時今日以藝名「Cy Leo」遊走於世界不同的音樂舞台。這是筆者第一次現場欣賞他的演出。

拉威爾與蓋希文的音樂之旅

這場音樂會的曲目,主要以拉威爾(Ravel)及蓋希文(Gershwin)的音樂為主。開首演奏的拉威爾《丑角的晨歌》(Alborada del Gracioso),是一首考驗演奏法國與西班牙混合風格的作品。

在開頭的樂團部分,葉詠詩帶領團員奏出的不羈與硬朗,氛圍恰度好處;巴松管首席廖冬保的沉哀演繹,亦頗動人。後半部分較複雜的素材變化,尤其是木管組較多的片段連接,樂團的演奏都令人滿意。而葉詠詩的處理,着重最後部分的張力及推進。這方面,樂團整體的色彩及力量滾流,控制及爆發兩方面均令人感到相當意外!這首作品的演繹,整體上樂團倒能夠展現拉威爾豐富而靈活的樂團音色,和音響上的技巧,效果確實令人滿意。

不過,在上半場完結前,樂團演奏拉威爾耳熟能詳的《波萊羅》(Bolero),水平卻不似預期。首先,這首樂曲開首部分,不同聲部的樂器,都有獨奏的機會。小交當晚,無論是本身的團員還是特約樂手,基本上對於主題的思維及統一性都較差。

葉詠詩不算強行控制不同樂師的旋律表現,但最終表現頗為參差,部分平日甚少出錯的樂師,亦因樂器配件出了問題,而令演奏失誤;而另一些樂師,亦不知道是因為什麼原因,整段演出錯漏百出,令人大跌眼鏡。當然,當中亦不乏表現具有相當感染力的樂師,包括特約樂手。

另一方面,當弦樂組出現的時候,一開始已有點過分強勢,令到與管樂組的配合在色彩上開始出現混亂。當然這個層次在往上推的時候,基本上很早已到了極限,在最巔峰的高潮裏,加上了敲擊樂,音量已過於爆發,氣場已無上調之地,這倒是非常可惜。

而整首作品由始至終的靈魂──擔任小鼓固定節奏的敲擊樂首席周展彤,在初段的層次表現相當理想,但在弦樂組加入的時候,他的音量亦似乎過早提高。所以,在未到頂處的時候,他為了刷存在感,鼓聲亦早已到了接近破聲的極限。整體而言,小交當晚這首《波萊羅》未達應有的水平。

但樂團在壓軸演奏的蓋希文的《一個美國人在巴黎》(An American in Paris)的表現,卻是令人非常驚喜。葉詠詩與樂團成員,由一開始已掌握到機靈的音樂語言,演奏方面帶着玩味,相當有趣。在這首樂團合作技巧相對地不太困難的作品裏,葉詠詩完全可以專注於色彩的控制、與在不同情緒上的旋律線條的塑造。

樂團成員方面,各個聲部的演出與合作都非常優秀。對於中段充滿爵士味道的小片段,團員亦奏得非常出色。不過個人認為,當樂曲進入末段的時候,情緒的靈動程度較為片面,其實各個聲部可以在表現歌唱性的旋律上,製造多一點抑揚頓挫、多些起伏,甚至帶點市井的流行玩味,對比也會較大,那整個作品的演繹則將會更為圓滿。

何卓彥詮釋可以更奔放

何卓彥在這場音樂會中,上下半場分別演奏了法爾能(Robert Farnon)寫給口琴與樂隊的《前奏曲與舞曲》(Prelude and Dance)及蓋希文的《藍色狂想曲》(Rhapsody in Blue)。在《前奏曲與舞曲》裏,尤其是初段的前奏曲,他的演奏可謂非常抒情,帶着淡雅的氛圍,音色亦柔和,樂句塑造非常順暢。

何卓彥的技巧非常完美、輕巧的吹奏方法,在演奏這首作品上,顯得格外靈活,特別在顫音(Trill)的演奏,音色極為通透嘹亮。不過亦可能是他的演奏風格使然,筆者會更傾向於對比較為明顯的演繹。但何卓彥在整首樂曲的表現,的確完美而漂亮。葉詠詩與樂團的伴奏,除了與何卓彥合作得非常好外,樂團自己本身的演奏,亦極為輕鬆而動聽。

而在下半場的蓋希文《藍色狂想曲》,這首經典作品版本之多,多年來樂迷實在聽得滾瓜爛熟。今次改編給口琴演奏的,為貝尼特(Robert Bennett)為艾德勒(Larry Adler)改編的版本。聽慣了原創的鋼琴版本,在網上聽到艾德勒與樂隊的演奏,整個演奏氛圍筆者覺得非常不習慣,而且樂段的刪改,聽起來也有點不知頭緒。唯何卓彥與小交的演繹,葉詠詩以最典型的大路風格處理之,聽起來非常令人熟識和順耳。

平日由單簧管奏出的獨奏引子,在一般的情緒演繹下已是相當香艷,而何卓彥在此的演繹、氛圍的處理,可說是略帶性感和型格。在現場聽來,樂句中的強弱變化非常明顯。所以,樂曲一開始就先聲奪人,其實已做得非常不錯。不過不知道改編版本是否存在鋼琴演奏,當晚小交的鍵盤首席朱偉恆亦以鋼琴填補了許多原曲有的樂句。

當樂曲進入其他不同樂段時,何卓彥靈巧的演奏,即使技巧完備,在現場揚聲器的播放下,欠缺「肉地」──質感不足的色彩,較難表達樂曲的原本神緒。何卓彥偏向於甜美的音色,則較難演繹出樂曲中帶有酒色財氣、玩世不恭的味道。不過口琴版本要兼顧本來不同樂器和鋼琴演奏的樂句氣氛,他的演繹還是相當不錯。只是,他應該可以更加奔放野性,以突出作品原意及作為獨奏者的個人氣質。葉詠詩與樂團為他作扶持,效果出色。

加奏時的精彩演奏

何卓彥全晚最精彩的演奏,卻是在加奏演出的、由Antonio Serrano改編蓋希文的I Got Rhythm。Serrano的版本有用手指拍打咪高峰打拍子;但何卓彥當晚不知道是否音量輸入過大,揚聲器的播放效果頗為失真。聽到的拍子聲像不小心撞到咪的雜聲。他在這首樂曲中,完全判若兩人,完全豁了出去。

在急速的節奏裏,當中有極多的雙音、和弦、八度。而之後再即時錄製整個節奏音形重播,再加上新的旋律線條。何卓彥在控制整個音域色彩變化上,非常優秀;而在後段的旋律中,歌唱性濃厚的同時,吹奏的質感、與演繹的流暢度,亦在最高的水平。他當晚的演出,甚至比幾個星期前,在首爾國際口琴節的表現,更具個性。

何卓彥精彩而精準的演奏風格,的確難能可貴。這似乎已從十年前開始,沒甚改變。但個人感覺,演出不一定要每次都乾淨俐落,完美無瑕。就以這場音樂會為例,只要他能夠「豁」一點,整個氣場就煥然一新,完全超脫自己。

註:作者評論的節目為2024月8月10日香港小交響樂團上演的《藍色狂想曲》音樂會。

原刊於國際演藝評論家協會(香港分會)網站,本社獲作者授權修繕後轉載。