站在歷史的起點,回顧九龍華仁書院百年歷程,作為一個親歷耶穌會教育的受益者,我領受了啟蒙的恩賜。離開窩打老道56號,踏入農圃道新亞書院新儒家的殿堂,再經歷了柏克萊比較歷史研究的洗禮,最後今天參與母校百年歷史的撰寫,我深深感恩有此難得的機會。

工欲善其事,必先利其器。重溫九龍華仁的百年經驗,本書結合中外史學哲理,借用司馬遷究天人之際的視野,吸納了耶穌會神學家Bernard Lonergan (朗尼根)以經驗切入人類價值展開檢視及評估,以期情理兼備,透視歷史的真相。

重溫九華百年的歷程,我們不能不相信冥冥之中自有命運的安排,讓九華在波濤起伏的時代大流之中,竟然否極泰來,既有峰迴路轉的萌芽,亦有百年一遇的成長機遇。九華得以融入近代中國歷史的大,經盛載歐洲文化精神的耶穌會教育的孕育,在原是光禿禿的窩打老道火柵山上,接受中西文化的滋潤,為香港乃至近代中國教育史上寫下光輝的一頁。

香港近代教育發展史

著名的歷史學者羅香林在為方美賢《香港早期教育發展史:1842—1941》一書所作的序言中指出,香港在中國近代教育的發展中,其實佔有一個非常重要的地位,但往往被學者們所忽略。在二十世紀初,尤其在1911年辛亥革命之後,香港被英國佔領, 無論是在中西文化人才的培養上,或是在中西教育制度和經驗方面,其作用非常重要,在教育史上都產生了不容忽視的影響。

方美賢的研究詳細介紹了香港二十世紀上半期的教育發展。他把這段歷史分為植根(1842—1859)、孕育(1860—1886)、發展(1887—1910)、轉捩(1911—1913)和銳進(1914—1942)五個時期。 經過19世紀下半期至1910年的發展,政府和教會積極合作推動英文教育。香港大學1911年建立,政府加大力度建立教育管理和資助,尤其發展英文教育,滿足社會對有英語能力的人才大量要求,實現了短短三年轉換時間的成就,促成了往後進時期的持續發展。

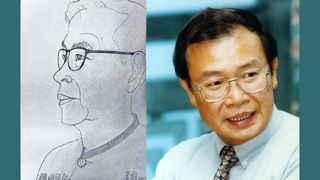

20世紀上半期香港教育的全面開拓自有其歷史因素。當時香港與中國內地並無隔斷,因為內地的政治動盪,導致大量內地人口遷移至香港,其中包括多方面的人才。而不斷因戰亂而尋找生機的內地年輕學生來港,令香港受教育人口迅猛增加。把握當時香港社會渴求英語人才的時機,徐仁壽以30歲之齡毅然創業,邀請一位22歲的海外華人林海瀾以微小的資本、大無畏的精神成立了一所私立的英文學校。徐仁壽和林海瀾都是受了天主教教育的啟蒙,辦學自然以此為特色,從四個學生開始,在十年之內,發展成近千人的學校。他們的奮進精神實令人敬佩。

耶穌會辦學歷經困難

然而,這些創業的實踐也因時代的限制而遭到必然的挫折。儘管當時香港以西式教育為主導,基督教教會的辦學佔據優勢, 政府也全力支持英文教學,同時內地流入的大量學生提供了一個供不應求的市場環境。但這批中小學教育工作者尚未掌握教育以至其他商業投資所需要的組織或財務管理的經驗。他們盡了最大的努力,這所創辦不久的學校,尤其是在九龍的分校,經過10年的堅持和初步有成,因種種客觀原因而無法維持下去。

在機緣巧合的情況下,耶穌會接受了時代的邀請打算繼續辦學,卻又因日本三年又八個月的佔領,讓耶穌會會士在艱苦環境中只能暫時默想這個教育的使命,幸而得到一批堅守崗位的行政人員和教師的支持,在日本人離開幾個月之內便立刻復課,並爭取另建校園,最終創造了超乎預期的成果。

百年經驗育材

九龍華仁書院樹人育材,得到師生同行,並非偶然的結果,而是一個時代的產物。耶穌會承載着幾百年的教育經驗,從1599年的《教育計劃》(Ratio Studiorum,1599年)的教育體系,注重結構、適應力及跨學科訓練(文學、哲學、科學),強調嚴謹教學、 教師素養與學生福祉,預示了現代全人教育理念。及至現代的轉型,通過《依納爵教學範式》(Ignatian Pedagogical Paradigm)與 《普世性使徒優先》(Universal Apostolic Preferences)等文獻,融合學生中心學習、多元智慧理論等當代方法,同時堅守核心價值。

耶穌會能夠在香港發揮其最大的影響力,除了社會服務和靈性培育的工作之外,教育是耶穌會自利瑪竇以來作出的重大而具體的實踐。利瑪竇在明代開啟了中外交流的歷史,經過一百多年,耶穌會已在香港取得了它的教育成果。這是耶穌會教育在亞洲一個具有影響力和代表性的實踐經驗。

香港以至整個中國正經歷着史無前例的巨變,我們可以用依納爵靈修的角度,反思這一段的經驗。這些經驗展示着教育所帶來的無限觸動和啟發,我們可以看到一批批師生如何立足於自己的背景,腳踏實地成就自己,尋找各自成長的道路,更能同時支持其他同行者,落實立己 同行,成己達人的理想。

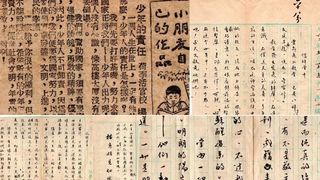

我們也可以從文化研究的角度去瞭解這段歷史。這羣中國的知識分子和歐洲來的傳教士,把握了這個千載一時的機會,攜手創造了一個無法否認的教育創舉。站在今天百年回顧的里程碑, 我們邀請了四百多位九龍華仁的畢業生,坦誠而真摯地分享了他們的經驗。這些正是遵循了依納爵教育的原則:從經驗以至反思,從現實的資料去認識經驗的所在。經過反思與檢討,作出的分析成為所謂辨別的結果。

耶穌會的教育給這些學生留下的是一個純潔而真實的人生經驗。我與我的三位兄弟,同受九華教育的洗禮,如同其他接受訪問的校友,從1950年代至今,一直保持着這種對人的信任,對人性的期望,對他人的尊重。耶穌會前總會表Fr. Peter Hans Kolvenbach 提出個人成長的標準:能力(Competence)、良知(Conscience)、同理心(Compassion)和奉獻(Commitment),都可以在這些校友的分享中顯現出來。

九龍華仁師生共融 反映耶穌會精神

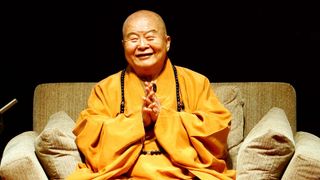

九龍華仁有一個非常大的校園空間,但這個空間不只是一個表面的物質存在,更重要的是無聲的校園文化,充滿着人與人之間的信任和互相支持,這種情感的聯繫也恰恰反映出耶穌會的精神。這種跨文化和跨宗教的格局,讓我們真正感覺到儒家的性本善、道家的天人合一和佛家的慈悲。九華學生擁有的自由、 自律、自我承擔的成長經驗,是一個人本教育的具體表現。學生、老師和環境融合在一起,是平和的、和諧的人生歷程。

孔子站在河上歎息時間的流逝,莊子喪妻敲打着瓦唱歌, 禪宗六祖面對菩提而明心見性。面對現實,依納爵腳踏實地為耶穌會塑造了一種教育模式,讓年輕人有充分的機會尋找自己的身份認同。

如中華省會長董神父所言,九華的歷程,是一個有特色的教育機構的格局從無到有被創造出來。通過究天人之際,司馬遷將他的歷史哲學置身於一個永恆的境界,依納爵在Lonergan 的詮釋之中,讓人在理想與現實之間找到一個連接的方法。九華仁書院百年的歷程證明,歷史的改變不能只是一家之言,即使通古今之變,仍然需要回歸一個「究天人之際」的視野。

耶穌會在第二次世界大戰之後開創的九華的教育模式,讓許多年輕的學子找到他們生命的意義,正是這百年校慶值得紀念的一個重要原因。感恩創校先賢的毅力和堅持,感恩百年之間諸多老師、家長和社會人士的共同培育,也感恩所有立己達人的校友的一路同行。

伴隨着香港社會政治經濟的諸種變化,香港教育自從上世紀五十年代至今已經經歷了多次的改革,香港已逐步融入國際教育的大羣體,也在回歸母體的路上找到它的歷史地位。在這波瀾壯闊的時代潮流中,九龍華仁學生和他們身上所反映出的耶穌會教育的特質和格局,並沒有因為時光的流逝而失去光彩。

立己達人,百載傳承,本書正是這段歷史的最佳見證。

我們在感恩百載之緣的同時,仍需腳踏實地地展望未來。未來的百年,九龍華仁書院一定會將百年傳承的教育精神帶到一個Magis更高的境界,愈顯主榮。