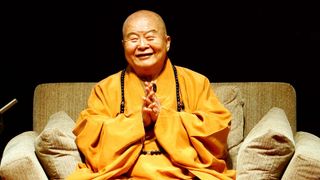

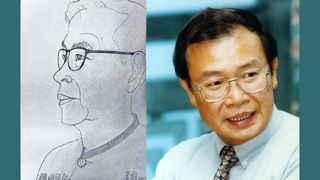

人工智能發展在重塑人類知識體系的當下,人文精神的傳承也面臨前所未有的挑戰。香港中文大學出版社聯合集古齋,在2025年4月22日世界讀書日前夕,特邀香港中文大學前校長暨社會學榮休講座金耀基教授,與香港中文大學(深圳)圖書館館長及復旦大學文科特聘資深教授葛劍雄教授,以「閱讀」為主題,結合「大學之道」展開對談,探討在數碼洪流中,經典閱讀如何成為抵抗精神異化的重要支柱。

閱讀的雙重意義

金耀基教授指這麼多年以來,他每天都必須閱讀書籍。縱使生活忙碌,他也會抽空時間,輕翻書頁,吸納書卷氣息。宋朝著名文學家黃庭堅有句千古名言:「士大夫三日不讀書,則義理不交於胸中,對鏡便覺面目可憎,向人亦言語無味。」他笑言,若不想成為面目可憎之人,便要養成每天閱讀的好習慣。

談及閱讀的意義,金耀基教授表示它是一件讓人感到愉快的事情。他又言:「人類大多時候都在一個不求甚解的過程中生活,要把天下所有事情都釐清是不可能的。」因此,閱讀的意義不僅僅是「開卷有益」獲取知識那麼簡單,更重要的是透過閱讀書籍,探索精神世界,開啟一場愉快的身心靈旅程。

總括金耀基教授所說,這種閱讀體驗具雙重意義:對社會而言,一個民族的閱讀習慣能直接反映其文化素養。他警示若國家對書籍的監管過於嚴苛,限制書籍的種類,人們便不能體驗閱讀的樂趣。一旦失去閱讀帶來的思想激盪,思維便會日趨貧乏。因此,人民能自由地閱覽書籍,才是對社會乃至國家,健康發展的必然之道。

個人而言,飽覽群書不僅能鍛鍊思維能力,拓展視野,更能培養出「相遇之道」的人生智慧──以開放多元的角度接納及了解萬物。

學好雙語仍是重中之重

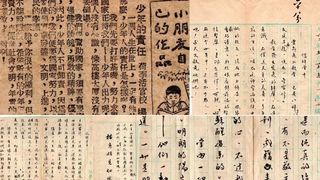

金教授憶述台灣求學的研讀法學書籍的往事,重申能自由閱讀書籍的重要。他又提醒大家固然能從中文書籍汲取知識,但不能忽略英文文本的重要性,學好雙語仍是重中之重。另外,學習知識貴在轉益多師,宜博覽群籍,汲取不同作者的思想精髓。

葛劍雄教授認為在科技急速進步,知識氾濫的當下,人們更應根據情況設立閱讀目標。在沒有人工智能輔助的年代,研究的學者想為了資料蒐集,必須閱讀大量論文及書籍,但都難以涵蓋所有範圍,故我們應善用人工智能,如電子書的數據庫,窮盡研究題目。葛劍雄教授接着補充道,為興趣的閱讀則可随心所欲,享受書籍帶來的趣味。

知識定義隨時代更替不斷重塑

常言「知識就是力量」,金教授拋出一個引人深思的問題:「甚麼是知識?甚麼是知識人?」他直言定義知識人比定義讀書人更為困難,「知識人」涵蓋的範圍太廣太多,僅三言兩語難以定義。

雖說如此,他對比知識人的古今差異得出結論:古代讀過四書五經,便能稱得上知識人,而現今鑽研四書五經的學者已為少數。從這個變化揭示一個現象──知識的內涵隨時代更替不斷重塑,那現代該如何定義「知識」呢?

金教授從20世紀的知識運動切入,說明科學對人類社會的重要性,並直言:「科學是現今社會對知識的定義。」他解釋說,科學屬認知性的知識──人類透過科學了解事物從而認知世界,但除此之外,也不能忽視其他的知識。金教授以德國古典哲學創始人伊曼努爾・康德(Immanuel Kant)提倡的真、善、美說明知識的種類,更再重申,僅憑求真的科學知識,並不足以建構人類社會的文明。

科技發展須與人文結合

葛劍雄教授將人類的知識體系分成兩部分:科學與人文,而閱讀的兩大目的為科學,與及為人文。他指出:「沒有人文的科技發展,不配稱為科技文明。」因二者的本質截然不同──科學追求準則及答案,人文體會人心的思想。若未來的小孩只是機械式地於汲取知識,而忽略心靈發展,沒有體驗過挫折與快樂,便會淪為思維僵化的機械人。

金耀基教授補充,為避免知識的單向發展,現今教育以西方全人教育(Liberal Education)為重,強調科學與人民關懷並存,揭示人文教育能提供科學不能觸及的善與美。

金教授強調:「技術要發展,但必須要與人文結合」。當技術介入人類社會時,必須考量其倫理影響。人類文明歷來以善為最高點,透過倫理及人文關係維繫社會根基。在科技文明主導的現今,人文書籍是不會被科學取代的──因為人文精神尤其重要,它將重申善與美的真諦,並決定社會技術的走向。