(編按:本文整理自作者在2025未來趨勢論壇的演講「關稅戰──改寫歷史的中美之戰」,分三天發布。)

美國將關稅戰的矛頭直指中國,中國已然是美國的第一大目標。4月9日,美國宣布對中國增加125%的關稅,再加上自3月初以來已實施、所謂因芬太尼問題而施加的20%關稅,美國對進口自中國商品實際加徵的總關稅稅率已達到145%。(編按:4月16日,白宮最新發聲明指因中方採取報復行動,進入美國商品的關稅面臨提高至245%。)在過去的短短十天裏,世界局勢因美國的這一舉措發生了巨大變化。全球資本市場首當其衝、股市劇烈震盪,人們的情緒和對未來的擔憂,都寫在臉上。

去全球化時代即將到來?

此時此刻,讓我想到了1999年的4月份。1999年4月6日,前國務院總理朱鎔基訪問美國,當時我作為記者有幸見證全程。那次訪美的核心議題是中國加入世貿組織,雖然談判最終未能達成協定,但中美都展現出推動中國「入世」的強烈意願──美國期望將中國納入全球自由貿易體系,而中國也渴望融入國際社會,積極投身全球經濟發展。反觀26年後的今天,整個局勢發生了天翻地覆的變化。當年積極推動中國入世的美國,如今卻對中國採取排斥與抵制政策,不斷加徵關稅、設置貿易壁壘、打壓中國企業,試圖在經濟、科技等多領域與中國脫鈎。

今年是第二次世界大戰結束80周年,國際秩序已發生了翻天覆地的變化。1989年底柏林牆倒塌,1991年蘇聯解體,二戰後建立的雅爾達體系走向崩潰。所幸的是1995年世界貿易組織正式建立,猶如一隻無形的大手,將全球經濟緊密連結,人類社會大步邁入超級全球化時代。但回溯這段歷程,從1995年算起,超級全球化時代存續的時間實則相當短暫,不過30年。早在2020年疫情時,我便預判超級全球化時代已然落幕,整個世界轉而踏入半全球化時代。但今天,我不禁思考,半球化時代是不是短短五年也行將結束?從這一次關稅戰我們可以看到,全球好像進入了一個去全球化的時代。

2020年,我提出中美之間將從緊密耦合(coupling)邁向半脫鈎(semi-coupling)時代,但今天中美關係是不是正步入完全脫鈎的時代呢?2020年,我還提出全球將進入半冷戰時代,也就是全球科技冷戰,那今天是不是將進入一個與當年美蘇冷戰不同的、聚焦於與經濟與科技的新冷戰呢? 這些都是需要我們思考的問題。

美國發動關稅戰的內因

在過去十年間,美國總統特朗普或許給許多人留下了瘋狂的印象,但我希望大家能夠穿透這一表象,看到更深層的本質。此前,我曾三次準確預測特朗普將入主白宮,又被掃出白宮,然後再次重新入主白宮。之所以能夠做出這些預測,是因為當我們深入探究過去30年超級全球化時代對美國社會造成的巨大衝擊時,就會發現特朗普的變革及其產生的影響,絕對不能被低估。

特朗普為何選擇在當前這個時機發動關稅戰? 原因在於他的戰略布局遠不止未來四年的執政期限,而是着眼於未來12年。儘管美國修改憲法的難度極高,特朗普本人可能不會繼任總統,但他希望其接班人能夠繼續執政八年,從而確保共和黨在未來12年主導美國的政治經濟發展趨勢。為了實現這一目標,特朗普必須兌現他在競選時的承諾,而當中的關鍵部分需要在半年到一年內迅速兌現,因為美國明年將迎來關鍵的中期選舉,而這場選舉的結果將直接影響未來政治格局的走向。

今天的美國在某種程度上確實進入了一個「民主威權」的時代。 共和黨掌控了白宮以及參眾兩院的領導權,但一旦中期選舉失利,就會面臨國會的阻力。因此,特朗普必須在有限的半年到一年時間內推動重大變革,以鞏固其政治基礎和政策議程。他在競選時作出了諸多承諾,我將其總結為「兩控兩減、一加一退」,便於大家記憶。

兩控,一是控制非法移民。特朗普對非法移民發動了一場全面的打擊行動,目標是將他們趕出美國。如果拉美國家不配合接收非法移民,他就會利用經濟手段施壓,逼迫這些國家就範;二是控制通貨膨脹,他承諾採取措施控制通脹,以穩定美國經濟。兩減,一是減稅。特朗普推行大規模減稅政策,旨在刺激經濟增長,減輕企業和個人的稅負;二是減開支,他承諾削減政府開支,以減少財政赤字,提高政府財政效率。

至於「一加一退」,就是加關稅:特朗普政府對多國商品加徵關稅,特別是對中國商品加徵高額關稅,試圖通過貿易保護主義手段來保護美國本土產業和就業;另外是退出國際體系。他退出了一系列國際組織和協定,包括《巴黎氣候協定》和世界衛生組織(WHO),認為這些國際組織阻礙了他的政策實施。此外,世界貿易組織(WTO)目前也面臨困境,其爭端解決機制幾近癱瘓。在這種情況下,中國即使向WTO尋求公正裁決,也難以獲得有效的支援和執行,因為WTO的權威性和有效性已經大打折扣。

所以特朗普要想解決問題,採取的措施是:其一,親藍領。在過去30年裏,華爾街與金融界一路高歌猛進,而美國藍領階層卻在經濟浪潮中逐漸失意。特朗普選擇了一條親藍領工人的道路,這在很多人看來是難以置信的,畢竟,他身為美國富豪,卻依靠藍領工人的支援登上權力巔峰。其二,就是高關稅和弱美元。然而,在過去十天裏,我們發現一個非常有趣的現象:特朗普聲稱要為藍領工人謀福利,但股市的動盪卻似乎讓他的富豪朋友們賺得盆滿缽滿。他在電視上毫不掩飾地吹噓,自己的朋友在股市中賺取了25億美元。這種現象令人費解,因為特朗普的行動與他的初衷之間出現了明顯的矛盾。

製造業空洞化已達極限

二戰之後,美國經濟結構發生了一個有趣的變化:金融領域、服務業、保險和房地產等行業對GDP的貢獻翻倍增長,而製造業的貢獻卻愈來愈小。這導致美國企業將每年高達數萬億美元的資金,用於回購自己的股票。這樣一來,企業毋須創造高額利潤,僅靠股票回購就能實現可觀的創收。與此同時,金融界利用這些資金進行大規模的兼併活動,這種趨勢嚴重削弱了美國製造業的競爭力。

根據美聯儲的數據顯示,美國從國外獲得了高達57萬億美元的資金。 這些資金大量流入美國後,主要用於支付美國的各種開支,使得美國經濟呈現出一種無底洞的過度消費模式。美國的債務不斷攀升,但這種現象卻被視為理所當然。儘管這種模式在一定程度上推動了美國經濟的繁榮,但也導致了美元的過度強勢和製造業的嚴重受損。

如今,美國的製造業空心化已經達到了極限,債務水準也在不斷攀升,貿易赤字也在不斷擴大。這三種極限問題在他們看來都與哪個國家有關?答案是中國。因此,這場全球關稅戰的主要目標顯然是中國。那麼,我們不禁要問,特朗普的這種戰略能否成功?中國能否挺得住這場貿易戰?

中國能否挺得住貿易戰?

這一次美國發動的貿易戰與2018年的情況截然不同,呈現全面包圍的態勢,既堵住了中國的前門,也試圖封死後門。目前,中國出口到美國的商品面臨145%的高額關稅。而中國周邊的一些國家如柬埔寨,其對美出口關稅也高達49%,此外還有越南、寮國等國。以寮國為例,這個國家對美出口規模本就微乎其微,其貿易順差對美國的影響更是可以忽略不計,但即便如此,美國依然對這些東南亞國家施加了高額關稅。美國這樣做,目的顯然是為了堵住中國出口的後門。

2018至2019年之後,中國企業和商人展現出了極高的智慧和韌性。在面對美國的貿易限制時,他們迅速調整策略,將部分生產環節和出口業務轉移到東南亞的越南、泰國、柬埔寨、印尼,甚至墨西哥等地。然而,美國並非沒有察覺到這一動向,也採取了一系列貿易限制措施。

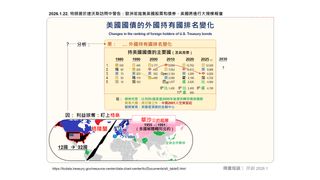

那麼,美國的這種全面封鎖對中國未來的經濟是否會產生衝擊呢?答案是肯定的,衝擊是客觀存在的。不過,我們想給大家提供一些數據來具體看:去年,中國對美國的貿易順差約為5246億美元,而全年總出口額則超過3.5萬億美元。假設中國對美國的5000億美元出口全部消失,那麼去年中國的出口總額將降至3萬億美元左右。這個數字雖然較2021年(中國對美出口達到歷史最高的一年)的總出口量略有下降,但仍然高於2020年的出口額──約為2.6萬億美元。從這個角度看,似乎問題不大。而且,自2018年以來,中國一直在積極調整貿易結構,分散出口市場。如今,中國與一帶一路沿線國家的貿易額已經佔到中國總貿易額的一半以上。從這個角度來說,對美國貿易對整個GDP的貢獻率大約只有3.5%左右,這還包括了那些通過後門進入美國市場的部分,比如通過墨西哥等地轉運的商品。

一位從事木板生意的同學向我提出了一個棘手的問題:「院長,我現在該怎麼辦?」說實話,我一時也難以給出確切的答案,這背後反映出,當下中美兩國都出現了一些令人深思的現象。

美國全面封鎖對中國經濟的衝擊

在美國,小商店主已經開始憂心忡忡:聖誕節的商品該從哪裏進貨呢?這是我在美國新聞中看到的報道。與此同時,浙江生產節日小商品的商家們也在為未來的生意發愁。再看看廣州,那裏的服裝生意同樣受到了不小的衝擊,這些行業毋疑都將面臨巨大的挑戰,木板生意自然也不例外。

然而,中國的製造業整體上受到的衝擊相對較小,原因何在?2000年,中國製造業在全球的佔比僅為6%,而如今,這一比例已經超過了三分之一。這充分說明了中國製造業的強大實力和韌性。今早,我一睜眼就看到了一則消息:美國悄然決定不對中國的手機和筆記型電腦加徵關稅了。原因很簡單,無論是手機還是筆記型電腦,在美國市場,70至80%的產品都來自中國生產。如果對這些產品加徵高額關稅,價格大幅上漲,消費者還能接受嗎?顯然不能。即使是一些看似簡單的廚房用品,其在美國的生產成本也比在中國生產高出十倍。所以,即使加徵關稅,這些產品在美國依然有市場需求。

儘管如此,中國的許多小商品生產企業還是會受到較大的影響,而這些企業在中國數量眾多。從表面上看,中國似乎能夠承受住這場貿易戰的衝擊,但對每一個個體,包括那些小企業主來說,影響其實是相當巨大的,這是第一點。

第二點是美國此次的策略除了全面進攻、封堵中國的前門和後門之外,還試圖通過控制全球海上運輸線來進一步施壓。其具體手段包括以下幾個方面:首先,要回巴拿馬運河,這是全球最重要的航運通道之一,對美國的貿易和物流至關重要。其次,美國在紅海地區與胡塞武裝的衝突不斷升級。儘管美國國防部長曾表示,紅海和蘇彝士運河主要是歐洲人使用,美國人用得較少,但美國仍在該地區頻繁軍事介入。其背後的戰略意圖是通過控制紅海航道,進而影響全球航運格局,劍指中國。大家可能最近都注意到,近期李嘉誠旗下的長江實業計劃出售43個港口予美國財團,引發了廣泛關注。雖然這看似是商業行為,但從戰略角度看,美國通過控制這些港口,實際上是在加強對全球航運網路的掌控。一旦這些港口被美國控制,中國的海上運輸線可能會受到巨大衝擊。

第三,美國現在還要對中國的製造業下手,其中一個是造船業。目前,無論哪國購買、哪國所屬的船隻,只要是中國製造的船舶進入美國,都需要繳納高額關稅。中國的造船業現在是什麼規模?我用一組「五六七」的數字來說明:2024年,全球造船業中55%的新船由中國製造,平均每五天就有一艘新船從中國造船廠下水。當前,中國造船企業手握全球六成以上的造船訂單,中國人已經拿到手上的還沒有完工的訂單在全球佔七成,可以說,中國造船業如今的實力不容小覷。英國早已經不再是造船大國,韓國和日本也曾一度在造船業佔據領先地位,然而如今的形勢已經發生了巨大的變化,所以美國在製造業領域也開始對中國採取針對性措施,試圖遏制中國造船業的進一步發展。

「改寫歷史的中美之戰」 三之一

原刊於香港大學中國商業學院微信公眾號,本社獲作者授權轉載,標題為編輯擬。