承蒙《國文天地》「歌詞研究」專輯不棄,向筆者組稿。竊思月前接受一本讀書會訪問,談及香港國語時代曲及藝術歌曲;如今拙著《芳華相接:海派時代曲十三談》付梓在即,不若轉論藝術歌曲,以補不足。於是重讀韋瀚章先生(1906-1993)《野草詞總集》,有感而發,綴成此文。還望大方之家多多賜正!

藝術歌曲的重鎮

藝術歌曲(Art song)起源於歐洲,是一種遵循古典音樂傳統的聲樂類型。一般來說,藝術歌曲的形式通常是由鋼琴伴奏的單聲部創作,歌詞採用獨立詩歌或文本。正因這些歌詞多半已是著名的詩歌,因此藝術歌曲的創作往往是先詞後曲。德意志、奧地利等德語地區是藝術歌曲的重鎮。18世紀中葉起,歌德(J. W. von Goethe,1749-1832)、席勒(F. Schiller,1859-1805)、海涅(H. Heine,1797-1856)等偉大詩人相繼降生,令德語文學進入了全盛期。與此同時,德奧地區又迎來了多位音樂大師。

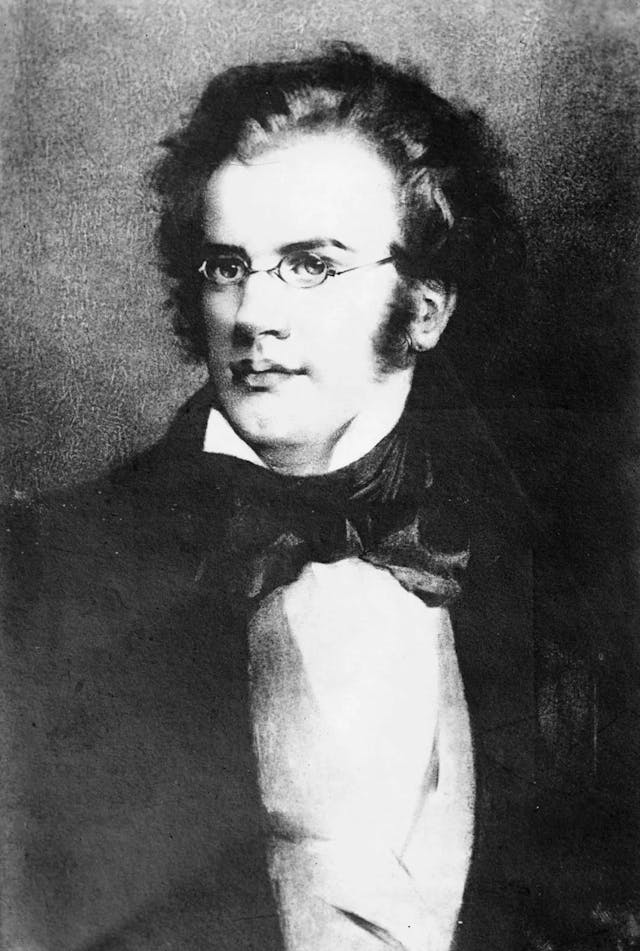

海頓(J. Haydn,1732-1809)、莫扎特(W. A. Mozart,1756-1791)、貝多芬(L. van Beethoven,1770-1827)諸人已開始使用鍵盤樂器為詩歌配曲。舒伯特(F. Schubert,1797-1828)號稱「歌曲大王」,短短一生創作了600多首藝術歌曲,其中〈小夜曲〉(Ständchen)、〈鱒魚〉(Die Forelle)、〈魔王〉(Erlkönig)、〈美麗的磨坊女〉(Die Schöne Müllerin)、〈搖籃曲〉(Wiegenlied)等至今依然膾炙人口。德語把歌曲稱作Lied,複數為Lieder,但在古典音樂語境中則直指藝術歌曲,可與art song一詞替換使用,足見舒伯特的影響。

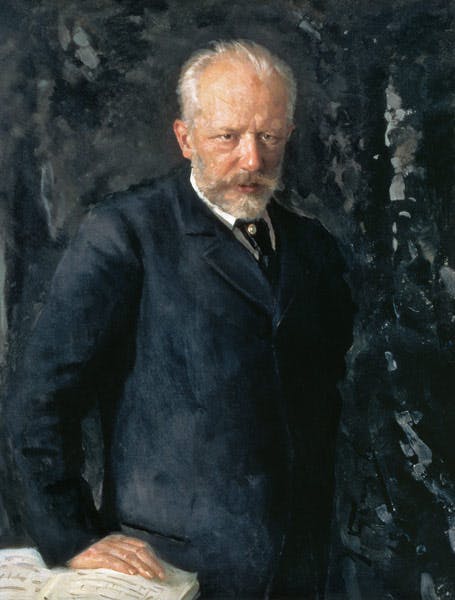

19世紀中葉到20世紀初期,其他國家的藝術歌曲創作也進入興盛期。如法國稱為mélodie,代表作家有白遼士(H. Berlioz)、古諾(C. Gounod)、德利伯(L. Delibes)等;俄國稱為romance,代表作家有格林卡(M. Glinka)、柴可夫斯基(P. Tchaikovsky)、穆梭爾斯基(M. Mussorgsky)、拉赫曼尼諾夫(S. Rachmaninov)等。雨果(V. Hugo)、普希金(A. Pushkin)等文豪的許多詩作,都成為了藝術歌曲的歌詞。

古典聲樂的體式中,以聖詠、歌劇、藝術歌曲最為知名。不同於聖詠、歌劇,藝術歌曲往往會被選為獨唱會或其他相對正式之社交場合的曲目。如在文藝沙龍的聚會中,與會者倚着鋼琴唱一首藝術歌曲,是十分常有的。筆者陋見:音樂之動人固為作品所必需,但歌詞能與音樂旗鼓相當者,厥為藝術歌曲。聖詠、歌劇縱使歌詞美妙,而前者旨在榮耀上帝、後者旨在鋪敘情節,對於聽眾而言,歌詞未必是最能引人注意的方面。但藝術歌曲篇幅短小、聲部聚焦,而先詞後曲的創作形式,更加突顯了詩人的重要性與獨立性。由於這些詩人往往是時代文化的弄潮兒,其獨特的個人遭遇,以及詩作體現出來的新思維,也透過藝術歌曲的演唱而更為世人所知。

舉例而言,歌德的成長小說《威廉.邁斯特》(Wilhelm Meister)中,義大利女孩迷娘(Mignon)幼年便遭拐賣,在雜耍戲班裏備受虐待。威廉為迷娘贖身,並讓她跟在自己身邊。少女迷娘漸漸把威廉當作保護者、父親乃至情人。她向威廉唱了一首歌,抒發自己對故鄉義大利的懷念,並以隱喻手法表達了對愛情的憧憬。近人辜鴻銘在英譯《論語》「夫何遠之有」一句時,甚至引用了〈迷娘曲〉(Mignon-Lieder)的文字,可見歌德為〈迷娘曲〉的鄉愁與愛情背後賦予了「道不遠人」的深刻涵義。正因如此,舒伯特為之譜曲,傳唱至今。

又如1819年,普希金在彼得堡的聚會中與19歲的凱恩(A. Kern)相遇,二人相互心儀。次年,詩人被沙皇放逐到南俄,開始遊歷生活,但一直遭到監視。1825年,普希金與凱恩在睽違六載後重逢,喜不自勝。整整一個月,他們幾乎天天見面。普希金於是寫下〈我記得那美妙的瞬間〉(Я помню чудное мгновенье),憶往惜今。有趣的是,凱恩之女凱瑟琳是音樂家格林卡的繆思女神。1840年,他將普希金的詩歌譜寫成藝術歌曲,也表達了自己對凱瑟琳的戀慕。

「重讀韋瀚章」系列 五之一

延伸閱讀:〈從學堂樂歌到藝術歌曲──重讀韋瀚章〉(之二)