美國各地面對疫情大致上是個別發展,一州之隔執行的限制可以差天共地。最近就有一份報告,根據經濟、教育、死亡率3個指標,為各州的防疫表現「蓋棺定論」。

世逆時轉,歐洲若不再退出北約,獨立自主,也沒有什麼好賴的了,和俄國和好,重視金磚國和E7,是生存之道。

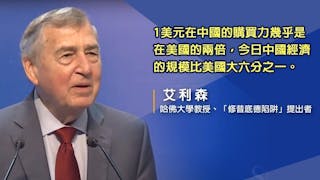

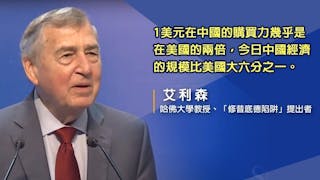

其實,中國的經濟規模已遠超過美國。若以購買力平價計算,中國的GDP早於2014年已超越了美國。再加上這幾年的增長差距,中國的綜合國力已有機會比美國高出1/4。

雖然美國很多只是估計,但八九不離十,中國追上來了,美國更焦慮!

拜登元年乏善可陳,敗了給特朗普,證明自己不是特朗普,是失敗的!且看拜登中了多少招。

世界各地(包括香港)的醫護短缺問題一直存在,或許在不久將來我們真的可以利用科技代替(部分)醫護人手,然後那些什麼引入外地醫護的討論可能會變得無關重要。

日本金融機構野村證券最近因內地各地工廠停電而停產,把其對內地今年最後3個月的經濟增長率預測從4.4%下調到了3%。到底內地碳中和以及各項環保政策是否合乎成本效益?

日本金融機構野村證券最近因內地各地工廠停電而停產,把其對內地今年最後3個月的經濟增長率預測從4.4%下調到了3%。到底內地碳中和以及各項環保政策是否合乎成本效益?

在過去20年,中國能夠發展這麼快,一大部分可以歸因到內地人力資本投資在世界上最具效率。北上廣深吸引了全中國14億人口中最優秀的人才,至於香港的人才是來自全世界70億人口優秀的人才。

然而,一份全球協議並沒有達成,大國之間不但未能合作,反而美國因遏制中國而掀起貿易戰,進而推動西方陣營跟中國脫鈎。對中國而言,全球化帶來的美好歲月已所剩無幾,中國必須因應形勢重整發展策略。

對於西方國家,尤其是美國而言,瞭解中國的發展目標及其背後潛在驅動力是很重要的。

哈佛甘迺迪政府學院教授艾利森(Graham Allison)認為,在這場地緣政治大賽中,美中兩國能否找到一種方式,構建並管控一場有建設性的競爭,並讓兩國竭盡全力去展示哪一種制度能為人類帶來更多福祉?

中國只求排在第一行列,而不是求第一,是良好的心態,經過40年改革開放,中國人早已充滿自信,不必像1984年那樣,要用奧運獎牌來爭取榮譽感了。

由於本地個案接近「清零」,不少經濟活動已回復至正常水平,在全球正常化指數中,道路交通和體育賽事入座率升至接近150和超過200!

GDP逾1.6兆美元,是什麼概念?廣東省經濟實力超越多數中型國家,這個人口1.2億的省份,如何登上中國第一?

西方企業不會長期為了政治正確而放棄經濟利益。因此,只要中國的產品性價比高,香港作為經紀人就不愁沒有生意做。香港的經濟前景,大體可以看好。

要做到經濟有效轉型,政府決策者及市民必先重新審視「積極不干預」理念,是否依然適合現時香港的經濟形勢;在政府與市場之間,是否可以找到更理想的平衡。

大型的跨國企業現在已經意識到,在世界不同地區開展業務需要因地制宜,尤其在中國與西方之間既存在不少相同之處亦同時存在諸多差異的前提下。企業經營的方式沒有客觀的對與錯,只是不同的場景具有截然不同的條件。

紓困措施一般幫不了經濟發展,一些錢用掉便沒有了,赤字只會增加。但疫情帶來的影響並非受害者故意做成的,而且他們受損甚深,援助他們是難以避免的社會責任,就算是無可奈何也要做。

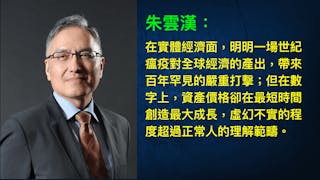

疫情中,各國央行撒錢救經濟,全球股市市值隨之飆破百兆美元。投資人忙着狂歡,政府卻在夢幻中騎虎難下。

2020年最大的變化是西方世界的民主自由人權理念已瓦解。一個普通中國人亦恍然大悟,美國式自由民主人權不外如是,中國人放棄了對西方人偽善的幻想。

提出中美應避免掉進「修昔底德陷阱」的哈佛大學學者艾利森近日撰文,引述國際貨幣基金組織發表的《世界經濟展望》,指按購買力平價計算,中國已取代美國成為全球最大經濟體,美國人必須醒覺,認清這「不美好事實」。

印銀紙是無止境的事業,但只要零息政策繼續,借多多錢都無所謂,反正本金只是Rollover而已。

印度人口比中國年輕得多,中位數是28.7歲,中國是38.7歲,這倒是印度的優勢。不過,印度有兩個頗為麻煩的缺陷,會拖她的後腿。

東盟國家的經濟受新冠病毒疫情影響有多大?在6個公布了GDP季度增長數據的國家中,5個國家在2020年前兩個季度GDP是負增長,其中三個早在2020年第一季度出現負增長。

安倍兩任首相,2007年在幹了一年後,以大腸炎請辭,2020年還是用同一理由請辭,但病勢有何惡化,那是13年了。

失業嚴重、百業蕭條,市民的生活壓力愈來愈大,政府應該進行第二輪全民派錢計劃。向每名市民派1萬元,是最直接令他們受惠的計劃。

日高義樹強調,我們今天面對的是人類經濟史上從未出現過的情況,也就是由於新冠肺炎病毒影響長期化,全球經濟出現大幅收縮,通賬,和由於各國嚴重財赤對全球貨幣兌換系統帶來衝擊。

在曼谷,一些本土消費者喜歡高級商場,另一些則選擇到貨品價格較實惠的地方購物。而流動商貿市場特別興旺。

屋漏兼逢連夜雨之際,中美交惡,外交對碰接二連三,金融、科技成為爭奪關鍵,不但令香港科技交流未卜,影響香港作為國際經貿、金融、創新中心前途,更掀走資困惑。