伊隆馬斯克(Elon Musk),這位重塑了從電動車到太空旅行等全球產業的科技巨頭,現在正將自己的財富和聲譽押注於一項風險更大的冒險:瓦解美國的兩黨政治體系。在與美國總統特朗普就聯邦支出公開爭執三周後,馬斯克宣布成立自己的政黨「美國黨」(America Party)。

這項事業尚處萌芽階段,需應對法律訴訟、募款審查和來自特朗普的壓力。此外,美國的第三方黨派長期以來在選票准入法和缺乏傳統資金來源等結構性障礙下舉步維艱。然而,馬斯克巨額的個人財富、對社群媒體平台 X 的控制以及對科技精英的影響力,可能使美國黨成為數十年來首個真正具有威脅的第三政黨,催化美國政治體系深層變革。

馬斯克的政治轉型

特斯拉、SpaceX和X(原推特)執行長馬斯克,過去三年經歷戲劇性政治轉型。這位曾向民主、共和兩黨捐款的富豪,在2024年明確轉向保守陣營。他帶頭向唐納德・特朗普(Donald Trump)的連任競選提供了 2.88 億美元,成為美國歷史上對總統大選競選的最大一筆個人捐款。這項聯盟為馬斯克贏得了在特朗普政府中擔任政府效率部負責人的短暫職位,他在該部門推行激進的緊縮措施,包括突然關閉美國國際開發署(USAID)等機構,引發了兩黨的批評和法律挑戰。

2025年6月,馬斯克與特朗普因共和黨大規模支出法案《大而美》法案(One Big Beautiful Bill Act)公開決裂。 6 月 5 日,馬斯克在 X 上發起了一項民意調查,詢問受訪者是否支持建立第三個政黨,80.4% 的人回答 「是」。在《大而美》法案通過後,7 月 4 日的第二次民調獲得了超過 120 萬張選票,65.4% 的受訪者支持馬斯克創建 美國黨。

Quantus Insights 6 月底的一項民調也顯示,40% 的受訪者對馬斯克支持的潛在第三方感興趣。 7 月 6 日,馬斯克正式宣布 「美國黨的成立是為了讓(美國人)重獲自由」,並將美國政府的 「浪費和貪污」(“waste & graft”)作為其決定背後的主要動機。

7 月 6 日,用戶 @tyler_palmer 在 X 上發布了一篇帖子(上圖),提供了美國黨的綱領樣本;馬斯克隨後回覆 「沒錯!」。 他在其他幾個帖子中澄清,美國黨將持有支持第二修正案和支持比特幣的立場。

馬斯克表示,美國黨的意圖是在少數關鍵的國會競選中推出候選人。他在自己的社交媒體帳戶上概述了自己的計劃,即在 2026 年中期選舉期間,將資源集中在數量有限的這些影響較大的競選活動上,優先考慮2至3 個參議院席位和 8至10 個眾議院選區,這樣,美國黨就可以在眾寡懸殊的議院中發揮決定性的搖擺集團。儘管馬斯克可能在2028年總統選舉中起重大作用,但他強調,明年將把重點完全放在國會競選上,尤其是針對那些支持《大而美》法案的共和黨人。

對華立場

馬斯克的政治綱領中沒有直接提到的一點是中國。在特朗普第二任期的大部分時間裏,馬斯克被視為特朗普對華持懷疑態度的團隊中少有的、支持接觸的聲音(a rare pro-engagement voice)。特斯拉對中國電池供應鏈與消費市場的依賴,使其成為中美商業緩和的實際推手。

馬斯克同時支持孤立主義提議,如退出北約和聯合國,客觀上有助於推動中國的多極世界願景。他還在2022年稱台灣應作為「特別行政區」尋求兩岸都能接受的方案。但馬斯克對軍事現代化的新強調 ,以及對人工智慧制勝的關注,可能預示對華立場轉變。對北京而言,美國黨既帶來機會(可能反對對台軍援),也蘊含風險(AI軍事化威脅)。

美國黨的下一步

要鞏固自己的存在,美國黨必須克服一系列系統性障礙:正式確立其全國性政黨地位,透過代價高昂的法律鬥爭確保各州的投票權,建立基層支持基礎,同時跟根深蒂固的兩黨權力結構的阻力作鬥爭。到目前為止,馬斯克還沒有向聯邦選舉委員會提交文件,也沒有採取任何公開的法律措施來申請選票准入。

不過,近年先例表明,只要有足夠的財力,這些障礙都是可以克服的。邁克爾・布隆伯格(Michael Bloomberg)2020年總統競選證明,選票准入和組織基礎設施是可以迅速購買的:這位億萬富翁斥資超過 10 億美元,迅速建立了可與對手媲美、甚至超越對手的競選基礎設施。馬斯克的財富同樣可以快速辦理法律文件,資助州一級的選票資格審查活動,並以有針對性的廣告突擊和付費的現場團隊取代有機的基層支持。雖然布隆伯格的競選最終未能成功,但他證明了財力可以超越許多傳統的政治障礙。

馬斯克也必須面對前盟友的直接攻擊。特朗普曾公開威脅要對馬斯克的企業和移民身分採取報復措施。 《大而美》法案已經關閉了幾項有利於特斯拉的計劃,包括電動車稅收抵免。特朗普也可能把矛頭指向影響特斯拉的法規,例如阻止批准其試驗性的無方向盤機器人軸。他還可以取消馬斯克與聯邦政府簽訂的SpaceX合同,這將從根本上摧毀這家公司。

最具有挑釁性的是,特朗普暗示他可能會質疑馬斯克的公民身份,在回答有關驅逐出境的問題時,他說:「我們得看看」──這句話是針對馬斯克在南非出生的,儘管他在 2002 年就加入了美國國籍。由於馬斯克有能力聘請頂級法律顧問,特朗普很可能不會試圖驅逐馬斯克。如果在驅逐馬斯克的鬥爭中失敗,將開創一個法律先例,有可能推翻特朗普其他許多驅逐法律資源較少的人的做法,特朗普可能不想冒這個險。然而,特朗普對強制經濟政策情有獨鍾,幾乎肯定會對特斯拉和 SpaceX 報復。

選戰布局與人才招募

美國黨的成功與否將取決於兩大戰略:1)馬斯克有能力確定他的影響力能左右結果的可行競選;2)他有能力向黨內人士展示其非正統方法的可行性。

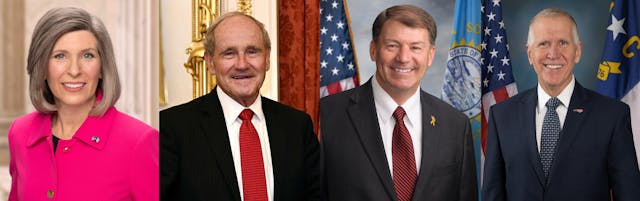

去年 12 月,特朗普的團隊確定了四位忠誠度不夠、將於 2026 年競選連任的共和黨參議員:愛荷華州的喬尼·恩斯特(Joni Ernst)、愛達荷州的吉姆·瑞施(Jim Risch)、南達科他州的邁克勞茲(Mike Rounds)和北卡羅來納州的托姆蒂利斯(Thom Tillis)。

當時,馬斯克曾代表特朗普以初選挑戰者的身份威脅他們,但現在他可能會將這些選區視為第三黨的目標選區——尤其是除了蒂利斯之外,所有參議員最終都屈服並投票支持了《大而美》法案。在眾議院方面,馬斯克有更多選擇,但他必須考慮到自己在民主黨人中極度不受歡迎。如果馬斯克選擇競選紫色州(如北卡羅來納州或喬治亞州)的空缺席位,那麼他獲勝的可能性,就會比專注於共和黨傾向性更強的選區或州要小。

馬斯克需招募深諳選舉機制的專業人才:募款機制、競選法律規定、選民定位和競選策略。由於財政不穩定和被認為徒勞無益,第三黨歷來難吸引這類頂尖人才,如布隆伯格,曾開出雙倍薪資仍遇冷待。然而,根據Axios報道,馬斯克已經獲得了自由黨、前總統候選人、同為億萬富翁的安德魯·楊(編按:Andrew M. Yang 楊安澤),以及一些政治顧問的初步支持,其中包括前自由黨總統候選人加里·約翰遜的競選經理和政治溫和派選民組成的 「無標籤 」聯盟。若馬斯克能早日招募這類人才並能策反特朗普懷疑派共和黨人,將顯著提升其可信度。

攪局者效應、超強影響力?

美國黨 2026 年的競選活動可能會以三種方式展開。如果發起不力,馬斯克的運動將無法招募到可信的候選人或基層支持者,從而使兩黨的態勢基本上保持不變。如果美國黨在搖擺選區吸走了足夠多的保守派選票,無意中將參議院或眾議院的控制權拱手讓給了民主黨,那麼就會出現攪局者效應的情況。最後,如果美國黨候選人設法在分裂嚴重的參眾兩院中獲得關鍵席位,他們將獲得超強影響力,在科技監管或支出法案等問題上促成交易,以換取聯盟支持。

最不可能出現的結果將最具破壞性:若馬斯克成功,美國黨的十來位代表將成為政壇「造王者」。游說策略將發生重大調整,開支將從主要政黨中可靠的、可預測的代表手中流出,轉而流向那些對重大法案的投票保持靈活的少數搖擺議員。屆時,美國黨實驗的長期可行性將取決於:這些造王者能否在游說誘惑與基層壓力下保持對馬斯克議程的忠誠、其他億萬富豪是否仿效組建個人政黨、像工人家庭黨或綠黨這樣的老牌第三方是否能利用兩黨制中的裂縫來擴大自己的影響力。

民主制度壓力測試

伊隆·馬斯克的美國黨不只億萬富翁基於個人恩怨的政治豪賭,更是對美國兩黨制民主的壓力測試。無論該黨最終是淪為虛榮工程,還是作為一個選舉攪局者,抑或演變成一個造王集團,這場實驗都突顯了在一個兩極分化和僵局的時代,人們對變革的渴望。

如果馬斯克對 「浪費與貪污 」的討伐能夠引起共鳴,那麼它將推動更廣泛的政策調整。無論如何,「美國黨」可能迫使這個國家直面遲來的拷問:誕生於18世紀的政治架構能否承載21世紀民主?這制度能否將被迫自我革新以求生存?馬斯克的回答充滿個人特色──點燃火箭,一探究竟。

原刊於香港大學當代中國與世界研究中心公眾號,本社獲作者授權轉載。