承接上文:〈中美之間不是誰打敗誰的問題〉(三之一)

下一步,怎麼做?這就要看美國怎麼做?中國怎麼做?

特治國際秩序

美國要看特朗普,他的崛起是時勢造英雄,是美國民粹主義崛起的產物。特朗普會做什麼呢?我分析他是在兩條戰線上行動:

一、重構國際地緣政治秩序

國際地緣政治秩序層面,特朗普的觀點基本上是「三分天下」。他最崇拜的是19世紀末到20世紀初奉行擴張主義的美國,所以在地緣政治上,他說巴拿馬運河肯定是美國勢力範圍,墨西哥灣已經被改成了「美國灣」,加拿大要成為美國的第51州,美國要控制格陵蘭島等等。

特朗普提出要買格陵蘭,很多人說他是開玩笑的,但我丹麥的朋友告訴我說,丹麥領導人感到了壓力,因為他們的理解是美國是真的有這方面意圖;並且如果美國真要買格陵蘭,丹麥很難抵抗。

對加拿大,特朗普不見得一定要使其成為第51個州,但他一定要通過某種經濟方式,使其成為美國的後院;他要重塑北美自由貿易區,這是確定的。這背後考量的是核心經濟利益。他甚至認為可以把加沙地帶作為一個房地產項目來開發,藉此來解決以巴衝突。把所有事情都簡化成為經濟利益,這是特朗普「可愛」的地方。

世界地緣政治如何發展?這不僅僅取決於特朗普。從目前的情況來說,主要取決於俄烏戰爭如何結束。我猜想俄烏戰爭可能會以「東西德模式」,即東西分治的方式結束,即西方管控一部分,俄羅斯管控一部分。要普京放棄已經占領的東部地區是非常困難的,更不用說克里米亞了。如果美國和西方以承認俄羅斯佔有土地為前提來結束戰爭,那麼東西德模式就自然形成了。

美國自己也和烏克蘭簽訂了能源協定,這不僅僅是一份能源協議,而是美國想以能源協定為抓手,找到其在烏克蘭合理存在的理由。如果烏克蘭的能源開採受到了威脅,美國可以派兵到烏克蘭。法國、德國也分別在和烏克蘭討論能源協定。當然,如果這樣,烏克蘭這個小國就非常可憐,因為「列強」開始分割它。如果以犧牲烏克蘭的主權和領土完整來結束戰爭,那麼二戰以後建立在主權獨立、領土完整基礎之上的世界體系就真的消失了。

這樣一來,美國對歐洲的影響力就會大增。歐洲現在很不爭氣,法國總統馬克龍說北約「腦死亡」,我覺得整個歐洲都腦死亡了。歐洲內部面臨創新能力不足的問題。歐洲是第一次和第二次工業革命的發源地,第三次工業革命中歐洲也沒有落後,但第四次產業革命呢?德國提出的「工業4.0」至今沒什麼大進展,更不用說互聯網和人工智能了。歐洲如果沒有創新能力,在國際上就會愈發依賴美國。

如果俄烏戰爭以東西德的模式結束,那麼,歐洲可能會進一步分化。英國已經脫歐,德國在再軍事化,法國怎麼辦?一個分裂的歐洲有利於美國和俄羅斯的干預。那些把俄羅斯視為威脅的東歐國家會更加依賴美國,而非歐洲。

這樣,美國在歐洲得到了她的勢力範圍,俄羅斯也獲得了她的勢力範圍。而儘管中國在經濟上已經是一個全球大國,但地緣政治的影響力基本上在亞太地區。

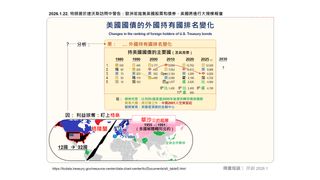

二、重構國際經濟秩序

國際經貿秩序層面,大概率也是「一個世界,三個市場」──一個是以美元為中心的市場,一個是以歐元為中心的市場,一個是以人民幣為中心的市場。儘管也可能有其他小中心,但這些小中心會圍繞着三大市場轉。無論會新產生幾個中心,目標都是要實現世界經濟的再平衡和穩定。所以,美國財長貝森特說中美之間要形成一個「大交易」(Big Deal)。我個人覺得,這並非不可能。

特朗普的五大特点

怎麼來看待這種可能性?客觀條件是存在的。正如前面所討論的,無論是基於聯合國之上的國際秩序,還是美國主導的「自由國際秩序」,都正處於解體過程中。主觀層面的情況又是如何呢?這在很大程度上取決於如何看待特朗普。

大家可能都不喜歡特朗普,我也不喜歡,但人們要對特朗普有個客觀的評估。他已經是美國總統,我們不能當他不存在,他是真實存在的、各國必須交往的對象。他已經78歲了,很難改變自身想法。那麼,特朗普的特點有什麼呢?

第一,特朗普有強烈的個性。他把經營公司和當總統看成同一回事,白宮就像總裁辦公室,官員像僱員,不聽話就解僱,講集權和忠誠。

第二,很多人說他言而無信,說了話馬上就變。但我個人覺得不要用傳統政治人物的眼光去看他。他是個商人,能隨機應變,及時止損,在他自己看來,這沒有什麼不好。傳統政客即使有錯誤,也不承認,往往要花很長時間去改變,特朗普可能幾個小時就改變了。我們要適應他這種風格。

第三,特朗普沒有多少意識形態。不像羅斯福那樣能超越意識形態與蘇聯結盟反法西斯,特朗普根本沒有太多意識形態,或者對意識形態不感興趣,他看到的是錢和利益。他也沒有什麼國際觀,但他對本國利益的追求是明確的,什麼都用經濟帳來算。他不為意識形態付錢,不為戰爭付錢。

第四,他是民粹主義者,與傳統精英主義作對,看不起一般的美國政客。他崇拜強人,像普京總統等。當然,他也把自己看成強人。

第五,不要低估他的能力。他已經把共和黨改造成了「特朗普黨」,排擠了很多傳統共和黨人。儘管遇到美國社會的抵制,但他在快速重塑美國三權分立的體系,一些人認為特朗普會把美國的三權分立改造成「三權合一」體系。權力對人性的影響是普遍和深刻的。美國的議員、大學教授,甚至政府機構和大學科研機構,在特朗普面前都顯得軟弱無力。

所以,很多人在關心特朗普是執政四年還是八年。前段時間有人說他可以學普京的做法,四年後讓萬斯當選總統,他自己作為副總統的候選人,但萬斯當選後再辭職,他就成了總統。現在特朗普表示,他無意再任第三任。但無論他是否再當總統,特朗普的影響力至少會持續八年。民主黨處於衰落過程,需要很長時間恢復元氣。共和黨年輕一代(大都是80後)掌權還需要一段時間。因此,我們要意識到面對的是這樣的一個特朗普。

中國面臨特朗普機遇

那麼中國怎麼辦?我個人覺得,中國面臨一個「特朗普機遇」。西方所謂的「自由國際秩序」的解體,對中國來說可能是一個好事情。類似二戰以後聯合國體系下大家共同構建世界秩序的理念非常好,但自由國際秩序完全是一個西方中心的概念,充滿了冷戰思維。

「文明衝突論」也是自由國際秩序的敘事的一部分。中東的宗教極端化,與自由國際秩序的推行有關。小布什當政時期,美國在中東推行美式民主。但一個像阿富汗那樣的國家如何接受美國式民主?當中東國家感受到文明衝突的壓力時,它只能求助於更激進的宗教了。任何國家,包括歐洲和美國本身,世俗化和理性化都需要內部驅動力,不是外力所能強加的。

現在,特朗普說不想當盟主了,大家應當支持他。最近沙特等中東國家與特朗普政府的互動很有意義,至少表明在特朗普時期,美國不像以前那樣在外交中總是把人權和民主掛在嘴邊了。特朗普和中東國家只談錢,這是很重要的變化。訪問中東的時候,特朗普直接批評了此前美國政府對中東扮演的「教師爺」的角色。

自由國際秩序的解體對中國是「絕對的好事」。我們不是反對西方民主,但西方民主不是普世的,每個國家一定要找到符合自己文明、文化、國情的政治形式。自由國際秩序這個舊秩序的存在,也是中美關係難以改善的最大障礙。如果像民主黨的拜登那樣,一上來就把中美關係界定為「民主對抗專制」,那就沒法「交易」了,只能對抗。但特朗普不一樣,他上來後,並沒有把民主作為核心議題。拜登時期每年美國都搞世界民主峰會,特朗普至今沒搞,我也不認為他會搞,所以特朗普沒有意識形態的包袱。有人說現在中美之間的交易可能變成人民幣跟美元之間的交易了。意識形態不可以交易,但錢和商品是可以交易的。

特朗普的中東之行也表明,他在全球範圍內基本上放棄了傳統的意識形態輸出。今天美國共和黨和民主黨對華政策具有高度一致性,都是鷹派和強硬派,但需要對美國強硬派內部或者特朗普政府內部進一步區分。

無論是美國內部或者特朗普政府內部也有兩派,儘管他們都是強硬派:一派認為這是美國打敗中國最後的機會,即「Now or Never」,就是說如果這次放棄了,以後就永遠沒有機會了,這一派的態度非常強硬;另一派是以特朗普和副總統萬斯為代表的現實主義者派,他們承認中國已經崛起的事實,並且認為中國是打不敗的,在這種前提下,他們認為,美國只能公開地跟中國競爭。這次日內瓦能達成協議,表明至少到現在為止,現實主義派佔據主導地位。這對中國是有好處的。

如果民主黨再次上台,那更麻煩了。前國務卿助理坎貝爾(Kurt Campbell)最近在《外交事務》發表文章,提出了諸多美國如何用新的結盟方式來遏制和圍堵中國的辦法,我把它概括成為「白人大團結」戰略:

第一圈,是盎格魯-撒克遜國家(美英澳加新);

第二圈,是歐盟;

第三圈,甚至把俄羅斯都放進去(因為俄羅斯也被視為是白人文明);

第四圈,是像日本這樣已經「白人化」的國家。

所以,特朗普如果執政八年,對中國未必是壞事。我們必須認識到,無論喜歡與否,特朗普或他代表的力量,是我們未來幾年要面對和交往的對象。

更重要的是,今天的美國儘管還很強大,但已不再是二戰以後那樣的強大局面了。二戰後美國成為世界領袖,有其運氣成分。當時,歐洲國家在二戰中互相殘殺,已經沒有力氣構建世界秩序,而其他國家還沒發展起來。美國在1890年代成為世界最大經濟體,一戰後開始介入世界事務,二戰後達到頂峰──是歐洲國家邀請美國來當世界領袖的。

但今天則很不一樣了,哪個國家或地區會主動邀請美國來當領袖?俄羅斯、歐洲、中國都不會。二戰後所構建布雷頓森林體系,是英國經濟學家凱恩斯和美國財政懷特開的一個會,世界體系就形成了,顯得非常容易;今天就很難了。但難有難的好處,中國已經是世界第二大經濟體,在牌局中佔重要位置,很多國家會支持我們,這是有利的國際形勢。

國內形勢方面,我們的優勢更大。發揮內部優勢可以爭取更大更多的國際空間。中國應怎麼辦?

一、管控國內民粹情緒

民粹情緒一定要管控好。有人認為國內民粹主義聲音很大,會影響外交。的確有人說一定要打敗美國,也有人說中國馬上要取代美國了。不過,這些大都是社交媒體的材料。在社交媒體時代,很多人可能是為了追求流量,說些過激的話,但是我們的確需要管理好民粹情緒。在任何國家,一旦民粹崛起,理性的外交會變得困難起來。

我們不能總是罵人家的民主不好。我們不喜歡西方攻擊我們用鮮血換來的社會主義制度;同樣,西方的民主也是他們流血換來的。對很多西方人來說,民主不僅僅是選舉,更是他們的一種生活方式。我們只能說根據自己的國情選擇道路,不是要去替代西方的民主。

從經驗來看,如果大家理解了我們的開放所塑造的我們,在世界經濟秩序中的地位,那麼大家就會有高格局。我們的開放是有格局的,特朗普第一任期開始搞經濟民族主義和貿易保護主義的時候,我們的領導人則在各種場合強調中國的開放政策,我們要用開放的高格局看待外在世界。

二、關注自身經濟韌性

正如前面所說,美國是富裕的「短缺經濟」,而我們是「過剩經濟」。在高科技領域美國還在「掐」我們「脖子」,但在中低端技術和產業配套上,我們是產業最齊全的經濟體。我們主要是要尋求更大的市場。無論怎麼說,過剩經濟的韌性,遠比短缺經濟的要強。

三、近年持續主動經濟結構轉型

我們過去是出口導向,多年來在向內需導向轉型。我們必須認識到,美國經濟模式走不下去,中國經濟模式的可持續也是需要我們關切的。人們普遍認為,美國不能只消費不生產,中國不能只生產不消費。

世界經濟失衡已經很多年了,07至08年金融危機後大家都在講,要努力調整經濟結構,但效果不佳。世界經濟不是抽象的,世界經濟失衡就是因為主要國家的經濟失衡所導致的。美國失衡嚴重,我們存在着一定程度的失衡。美國方面一直在說,現在的模式是:「中國人借錢給美國,讓美國人買中國貨」,這個模式肯定不行。

我們當然不是只生產不消費,這些年來,我們在如何提高內需方面下了很大功夫。但是,中國轉型為內需社會並不容易,會是一個比較長時間的過程。儘管中國的中產階級規模超過美國,但就比例來說,還比美國小,美國大概在50%左右,我們在30%左右。消費社會就是中產社會,如果一個社會的中產能達到總人口的60%至70%,那麼這個社會的消費才是可持續的。目前,我們還是要通過發展來實現中產的壯大。

我個人覺得,中國有能力實現內部經濟再平衡,並在這個基礎之上,透過跟美國等大經濟體的合作,實現世界經濟再平衡。大家不要小看世界經濟不平衡所能導致的結果,歷史上很多次世界經濟不平衡,最終是以戰爭的方式來解決的,一戰、二戰都是這樣。現在特朗普沒有意識形態,也不喜歡戰爭,想用經濟的方式來解決這個問題,人們應當給他一些肯定。

很多美國人甚至是其支持者都意識到,特朗普儘管有他的私心,但如果他真的做到了,給他一些肯定又有什麼不好?美國自80年代以來,統計下來幾乎每三年就有兩年都在打仗,但特朗普上任後的第一任期沒打仗,希望他也表露出不想打仗的想法。

原刊於大灣區評論微信公眾號,本社獲作者授權轉載。