2025年6月初,珠寶界傳來了一個重要的消息──國際最權威的鑽石鑑定機構美國寶石研究院(GIA)終於為全球鑽石行業畫下重要分界線:GIA將在今年底停止繼續為實驗室培育鑽石採用天然鑽石4C標準(切工/成色/淨度/克拉)的證書,並改以Premium(優質)與Standard(標準)的描述性分類評估。這不只是技術上的調整,更是對鑽石本質價值的重新劃界。身為珠寶從業者,我認為這是GIA近年來最正確、也最具修復效用的決策。

為什麼4C不適合用於培育鑽石?

GIA執行副總裁Tom Mose指出,市場上逾九成的培育鑽石,在淨度與成色的表現上幾乎落於同一區間,品質差別不大。簡而言之,培育鑽石無法像天然鑽石那樣,展現細膩且變化多端的自然個體差異。原本為評估天然鑽石稀缺性與獨特性而設計的4C體系,用來衡量高度標準化的工業產品,不僅失去原意,更可能產生誤導。

更重要的是,4C體系隱含了一種價值認同:每一顆鑽石都值得細細品評,因為它的形成歷程無法重複。而這份不可複製特性,正是天然鑽石最大魅力所在。對於培育鑽石來說,批量生產、流程穩定,根本沒有必要這樣精細的個別評估。

LGDR曾模糊價值邊界

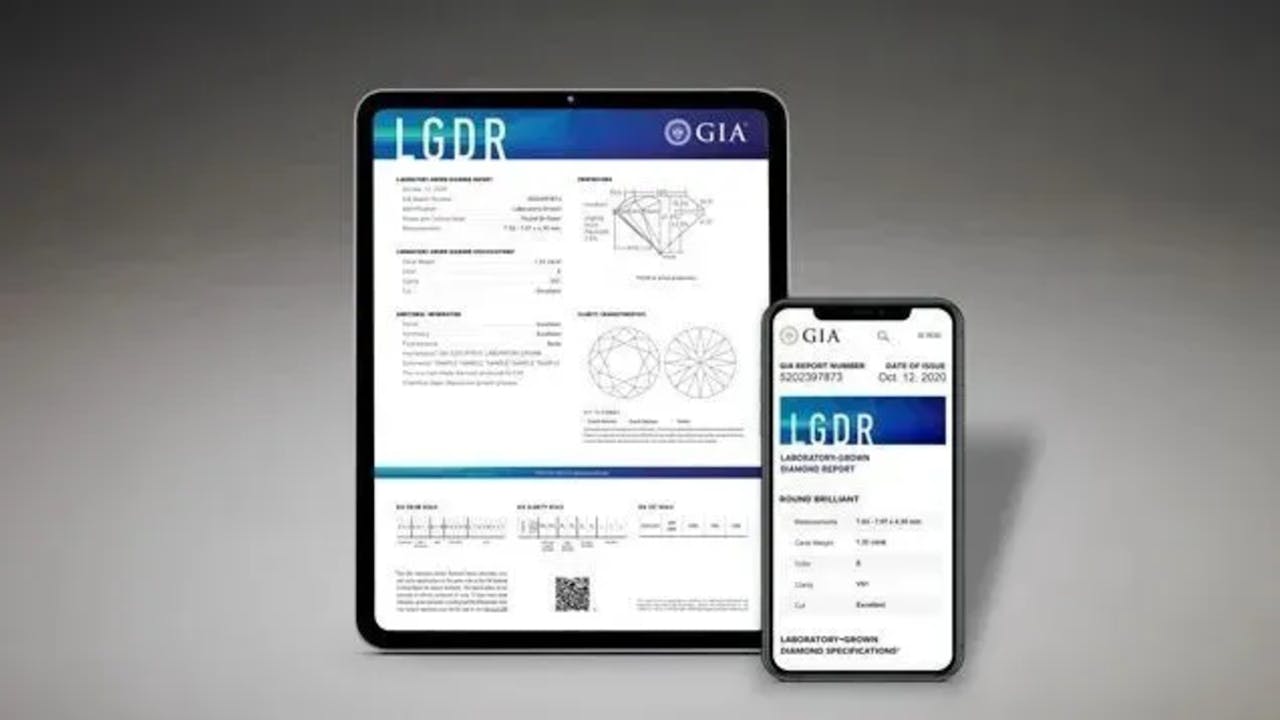

回顧2020年,GIA推出LGDR-Dossier(Lab-Grown Diamond Report)報告,首度為培育鑽石發出與天然鑽石幾乎完全相同的4C分級證書。當時,GIA以資訊透明為名,強調消費者有權了解培育鑽石的品質細節。但事實上,這一舉措毋疑讓不少消費者將兩者視為可互換的選擇,也在不經意間模糊了天然與人工之間的價值邊界。

消費者在看到GIA為培育鑽石出具與天然鑽石相同的4C證書時,往往會自然產生「這也是鑽石,既然價格更親民,為何不買這個?」的聯想。連培育鑽石也有4C證書,可以說GIA是間接肯定了培育鑽石的市場價值,也在某程度上模糊了兩者之間的本質差異。作為業界權威,GIA終於透過制度調整來釐清定位,不僅回應了市場的真實需求,也展現了其作為非營利科研機構的專業態度與自省能力。

培育鑽石力撼天然鑽

培育鑽石這些年來橫掃珠寶市場,給天然鑽石市場帶來巨大的打擊。部分培育鑽石商家甚至使用「可持續」、「平等」等容易困擾消費者的營銷話術,淡化培育鑽石與天然鑽石的本質差異。幾年下來,這些強大的宣傳攻勢,可以說改變了相當大的部分人對鑽石的觀念。

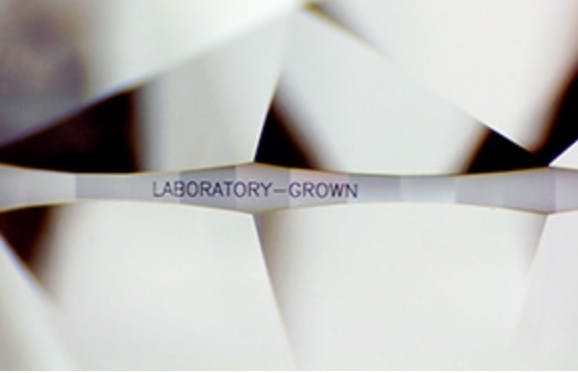

既然培育鑽石在外觀與化學結構上與天然無異,肉眼無法分辨,既環保又經濟,為何不能替代天然?但這樣的論調忽視了鑽石之所以成為奢侈品,不僅因其硬度或亮度,而是蘊含了自然時間的奇蹟與人類情感的寄託。這些抽象的情感價值,往往需要一種無法複製的載體來承載。實驗室可以培育鑽石,但無法複製時間與大地的力量。

培育鑽石更高階版本的Swarovski

我是天然鑽石堅定的擁護者,你可以說我老派。儘管我不反對培育鑽石在特定預算與用途下的市場價值,但它畢竟是一種可預測、可控制、可規模化的產品,也許更適合用於時尚配件。

就好像施華洛世奇(Swarovski)出產的人造水晶首飾一樣,有它自己的市場定位。在我看來,培育鑽石某程度上可以視為一種更高階版本的Swarovski──它具備更高的硬度、更真實的折射率,也更貼近真鑽石的外觀,但本質上仍屬於人工合成,缺乏天然寶石獨有的不可複製特性。因此,培育鑽石應該用自己的產品特點評估與銷售,不該借用天然鑽石的4C制度,來模糊本質差異。

GIA此次以Premium、Standard二分法分類,正是向市場釋出明確訊號:培育鑽石不是天然鑽石的平價替代品,而是完全不同的產品類別。這種制度區隔,對市場是一種秩序,對那些付高昂價格買天然鑽石的消費者更是一種尊重。

GIA取消培育鑽石4C分級,是一次具有象徵意義的制度回歸。這一步,來得不算早,但絕對值得肯定。