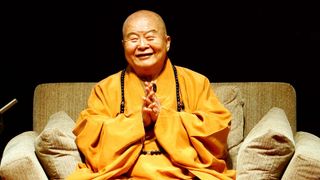

這個晚上,一面翻看《重探張愛玲》,一面看該書作者何杏楓教授傳來她的幾篇小品──《有生》、《古堡》、《樂園》。這位做起事來,「要求高」的學者,傳來短訊:「生命裏總有其他更重要的事忙着。學術研究是我的職志,創作是興趣,行政則是人生經驗的開拓。」

生活裏的

不知有多久沒有與杏楓見面了。不過,上中文大學雅禮中國語文研習所網頁,就可看到杏楓(她現在是該所所長)現身說法,介紹研習所的工作。現在疫情持續,到來學習的外地學生減少了,工作量卻沒有減輕。「行政工作對論文寫作影響較大,論文寫作需要長時間專注思考。」「但行政工作對創新有幫助,零碎時間可以創作。」杏楓忙裏偷閒,不是閒着,而是創作,那是她的興趣。

詩人余光中曾說「右手寫詩,左手寫散文」。他是寫詩為主,散文是副產。杏楓在當所長前寫下《重探張愛玲》這麼紮實的論文,她的「重讀張愛玲的散文」,發掘出《流言》文章的深層結構、傳統思想來。對杏楓而言,她的「右手」寫論文,「左手」寫散文、詩、小說。(她說行政工作之餘,仍得教學、做研究,總有事忙着)。

我看杏楓評介張愛玲的散文,其中提到記憶、人情。再看她寫的小品《有生》,過去到現在,情牽一線,包括對她先生楊國榮(朋友都愛叫他「楊過」)的懷念,與她寫張愛玲作品帶來的啟示,互相印證,也算是「參差對照」的寫法。

而杏楓與16歲女兒的對話,與眾不同,是一人寫一首詩:題目就叫《Mirror對寫》。得找2月出版的中學生文藝刊物《大頭菜》,看看母女兩人怎樣通過詩篇,講出心底話來。

記憶.安穩

何杏楓的《重探張愛玲》與她評論張愛玲的博士論文,並無關連。李歐梵在序言提到該書第3章「研究與重探」,顯出杏楓的功力來:「寫出這種文章必須掌握中英文資料的能力和學術訓練。」

對杏楓說:「喜歡你分析張愛玲散文內涵。似乎沒學者用你的角度來看《流言》帶出來的哲理。」

看杏楓「重讀張愛玲的散文」,是比較明白當年張寫《流言》的心情了。

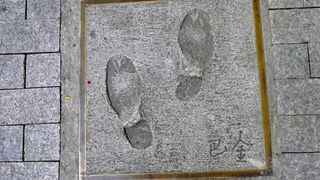

張愛玲的寫作題材是「寫這一個時代」,用「參差對照」手法,把「生活下來的記憶」書寫下來。杏楓指出不少評論「把記憶而形成的傳統視為一種壓逼」。

杏楓卻看到「張愛玲尊重傳統,而且留戀傳統」,但她卻不是「傳統的捍衞者」,「她一直在傳統秩序和現代文明之間徬徨掙扎。」

上世紀40年代,同時期的女作家蘇青,談的都是熱門話題,女性獨立自主的好處,但蘇青就是缺乏那種洞悉力,只看到眼前,看不到更遠,境界就是差了那一點點。

張愛玲談她活着的那一個時代:「舊的東西在崩壞,新的在滋長中」。她對時代的敏感,可就是她與同期作家不同之處。像這兩句,很合適今時今日的情況,我們的心情:我們覺得一切不對勁,「不對到恐怖的程度。人是生活於一個時代裏,可是這個時代卻在影子似地沉沒下去。人覺得自己是被拋棄了。」

杏楓指出張愛玲提到人在「被拋棄」時,找回「古老的記憶」。還是從前的日子好。「代代相傳的生活經驗,便成了『記憶』。」

但張愛玲卻又知道「時代是倉促的,已經在破壞中,還有更大的破壞要來」。

至此,我們人生目標至為簡單,追求的就是「人生安穩」,「雖然這種安隱常是不安全的」。

電影.舞台劇

何杏楓在《重探張愛玲》一書,花了不少篇幅談張愛玲小說改編成電影、舞台劇。我愛看張愛玲的作品,但我不算是張迷,看電影、舞台劇,不會拿着原著來作為比較。寫《百年孤寂》的小說家加西亞‧馬奎斯也曾寫過電影劇本,他說:「劇本給導演改到『七彩』,但他是導演呀。」至於把他的小說拍成電影,馬奎斯沒有意見。

1984年上映的《傾城之戀》,由許鞍華導演,那是許鞍華第一次把張愛玲的作品搬上銀幕,杏楓看到許鞍華在「藝術與商業之間的掙扎」。這些年,許鞍華拍了幾部由張愛玲小說改編而成的電影,看來她仍然有此「掙扎」。

香港話劇團把《傾城之戀》搬上舞台,每次演出,帶出來的訊息,皆有所不同,1987年的是「女性宣言」,2002年的是「百老匯式愛情喜劇」,2005年的是「浮華人生」卻有着「素樸底子」。

至於進念20面體,詮釋張愛玲小說,展現另一種處理方式:「向觀眾讀劇本演繹張愛玲的《半生緣》」,仍能為觀眾帶來驚喜。

看李安導演的《色,戒》,電影的語言,與小說作一對比,不見遜色,影像比小說,更見豐富涵意。杏楓的「從現代性象徵符號切入李安的電影」,說出電影的主旨來。

說是附錄,杏楓與小說家王安憶談《金鎖記》劇本的改編,對話精采。王安憶說「希望在劇裏加入時光流逝與世代更迭的主題」。當年去文娛中心看舞台劇《金鎖記》,欣賞王安憶對角色所作的改動。王安憶說聽不懂用廣東話演出的《金鎖記》,但「廣東話它有一個音韻節奏」,「蠻有效果,很有氣氛」,她很喜歡。

在世上

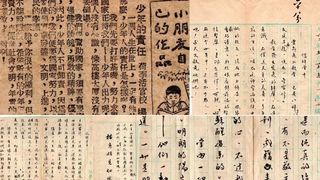

何杏楓在疫情持續期間,寫了個小品《有生》。文章分成3節,從「世界」寫起,然後是「17歲」,最後是「畢業30年」。《有生》一文,讓我想起杏楓評論張愛玲散文,與記憶有關的。由「現在的『日常』追溯『過去』。在張愛玲年代,換季了,有人把舊衣物拿出來,曬太陽。」「子孫晾衣裳的時候又把灰塵抖了下來……」「回憶這東西若是有氣味的話,那就是樟腦的香,甜而穩妥,像記得分明的快樂……」

杏楓的「記憶」,不是曬衣物,而是用文字來追憶從前。《有生》3節,起承轉合,說的不是文章結構,而是人生在世的起承轉合。

「世界」:女兒從幼稚園升上小學,回家與母親提及老師講了一個與「人生在世」的成語,女兒知道「人,生,在,世」每一個字。把4個字放在一起,就不易明白了。杏楓向女兒解釋:「人出生後,便生活在這世界。」詮釋活着的感覺,是多麼的好。

第二節「17歲」:杏楓帶着女兒到朋友家,出席年輕人新書《17歲》分享會。那不是白先勇筆下憂鬱少年的《寂寞17歲》,而是陽光少年「直抒胸臆」之作。「生而為人,希冀挫敗尋常有」,少年人沒有強說愁,而是積極面對人生困境。女兒排隊等年輕人(似乎他曾做過女兒的補習老師)在新書上簽名時,杏楓想起女兒唸幼稚園時「排隊購物遊戲」,那快樂體驗,「真切無比」。

最後一節「畢業30年」,杏楓來到中文大學崇基禮拜堂,與同學談「生命的種種無常與有限的追求」。杏楓說的是「生與死」課題。30年是一代了,杏楓想起10年前,她先生的追思會,就是在這禮拜堂舉行。

然後,她又想起女兒在誠品書店的趣事。

回想從前,「記憶」一點一滴,「甜而穩妥」。

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權轉載。