由同心教育基金全資贊助,教育評議會教評心事的同工同心執筆,灼見名家的協力支持,合力出版《校長也上課》的第四集,取名《教育同心橋》。港情、國情、世情,一而三,三而一,願教育界同心相應,橋橋相通!

特區政府的青少年政策需要做根本的改革,讓年輕人看得到未來的出路。教育界也任重道遠,如何讓學生裝備好迎接不確定的未來,每位老師都有一份重要的使命。

「涅槃重生」的傳奇經歷,證明只要將磨難和痛苦化作砥礪前行,無論是醫學無奈的先天病,慢性病,衰老病,還是老弱病殘,都有不藥而癒、返老回春的可能,都可以走出超凡的有價值的生命。

當時我正在摸索學術門徑,米爾斯不啻提供了一副指南針:原來學術與生命是不應該割裂的,而是彼此活在一個同心圓內,由內向外擴張,連成一脈,個人的心路歷程不斷與社會結構有機互動。

我在YouTube的經驗,為我打開獨特的一扇窗,讓我得以窺見,人與影片之間隨着時間推移而演變的關係,如何以我們不見得總能察覺得到的方式,影響日常生活。

我們不否認《詩經》的本質是文學的,但同時必須清楚《詩經》的雙重身份,她既是「詩」,也是「經」。

我在思考決策時,喜歡用悟道來形容,悟,也是我最喜歡的一個字。這其來有自,因為走到最後,你會發現關鍵不是跟對手比,而是跟自己比。

我很早就知道哈佛巨大完美的殿堂中,有這麼一個小角落,負責如此現實的人生大事:哈佛畢業後的工作機會。

廣州是售賣廉價仿造品的一個主要地點,這些商品出口到南亞、東南亞、拉丁美洲、尤其是中東及非洲。那些來自發展中國家的商人在此貿易中角色非凡,當中人數最多的是非洲人。

我在寫完《人類命運的演進印跡和路程》一書後,腦海中經常浮現一個問題:是什麼動力驅動着人類命運的演進呢?

傳媒人最重要的責任是追求事實和真相,書內每篇文章均見紮實的資料搜集,因此好的傳媒人是為明天書寫歷史,而這些數據無疑還可成為學術研究的基礎。

《番書與黃龍──香港皇仁書院華人精英與近代中國》一書談及此學府對中國近代化之貢獻。透過研究皇仁校友的歷史,見得這個精英搖籃與各方面的國家發展,有密不可分之關係。

饒戈平新作《與時偕行──一國兩制與基本法在香港的實踐》取自《周易•益•彖》中的「凡益之道,與時偕行」之語,寓意一國兩制與《基本法》的成功實踐及人們的理解認識,都處在不斷發展深化的過程,需要不斷提升。

赤壁之戰所發動的火攻,是否就像電影與小說中所描述般,足以徹底地摧毀曹軍,由此決定整個戰局的成敗?其實在這件事上面,還存在着不少可以爭議之處。

如果生、老、病和死都是「自然」生命旅程,如果科學與科技都「自然」地自律向善,可能就沒有生命倫理問題。

一場「史無前例」的群眾運動,來得蹊蹺,去得古怪,中國命中有此一劫。十年辛苦遭逢,最後才發覺,沒有任何人從這場運動中得益,文革留給我們的,只是災難和負資產。

我們比以往任何時候都需要來自甘地的訓勉。祖父會為今天充斥着憤怒的世界感到悲傷,但他絕不會因此絕望。

運動雖然重要,但不可以無節。既要睡眠充足,又要涵養精神。

很多研究顯示,成功不但和能力有關,也和自信息息相關。如果你想成為變革的推動者,特別要注意這一點。因此,我擬訂了一項計劃,努力把自己推到舒適圈外,強逼自己去做最害怕的事:也就是與人交流。

小思老師精於書寫人物,除了良師的指引教誨、照亮人間的名人事跡,其筆下平凡的小人物更是活靈活現。

對六四死難者的悼念,是人類最起碼同情心、同理心的表達,更重要的是對大陸民主、法治、人權狀況的持續關注和表態。

我看到的是,六四屠殺只是極權殘暴的最惡劣展示,之後一直以不同方式展示其專橫,從沒停止。

梁啟超經歷着這一切,同時是這種轉變的積極參與者。他是一位行動者,25歲就捲入百日維新的旋渦中,流亡日本後又參與策劃自立軍起義。他在袁世凱與張勳的兩次復辟中挺身而出,成為再造共和的關鍵人物。

異見──少數人的聲音,也會影響我們。提出異見的人同樣也能說服我們接納非主流的意見,雖然這是場艱難的戰役,但他們能讓我們同意他們。

有些學者根據和參考新出史料,撰寫通史性質的中國近代史,但以之與郭廷以先生《近代中國史綱》這本巨作相比,總是感覺不足,甚至相形見絀,因而對郭先生的史學功夫和眼力,更不得不由衷欽佩。

在楊過那個時代,指甲鉗顯然還沒有發明出來,人們究竟需不需要剪指甲?如果需要,又是用什麼工具來剪指甲呢?

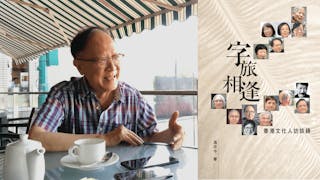

《字旅相逢》雖然只訪問了15個人,可是字裏行間串連起來的名字,卻不下300個(這得要佩服珍今從訪談帶出問題和帶出人的功力),構成了一代文化人和互相交疊的文化層。

你不需要改造自己也能成功做到持久改變。你只要了解如何讓人持久改變的科學,並且創造一種與你個性切合的程序就行了。這本書談的就是這個。

今時今日,經濟全球化是個不斷被提及的現象,社會與社會之間、人與人之間愈來愈互相依存(interdependent),而這種跨國的互相依存對無數人的生活產生極為深遠的影響。

從政治哲學的角度來思考國際政治問題可以呈現另類的政治可能性,改變我們原來習以為常看世界的方式,此亦是政治哲學的其中一項重要任務。但這些可能性會否過於樂觀或者烏托邦呢?