1937年7月的蘆溝橋事變爆發,中國正式對日宣戰,展開為期八年的全面抗戰。中蘇領袖「相見爭如不見」,四巨頭之會於是分兩場進行。羅邱先在埃及首府與蔣舉行開羅會議,再飛伊朗首都與史太林召開德黑蘭會議。

新中國的第一關,內蒙古沒失去是大事,當然不是蔣介石之功,滿州國並未脫離日本而獨立,亦是另一幸事。

記得蔣先生過世的那一日是1975年的清明節,是許多人的共同記憶。不久之後,台北國父紀念館舉行了追思儀式,我隨長長的人潮魚貫進入靈堂。台上的布置令人至今難忘。

1942年末,傅秉常獲任為駐蘇大使。蘇聯根本不重視與國民政府之外交,傅秉常更被一些無知之流,嘲笑他在駐蘇期間,從未見過史太林。

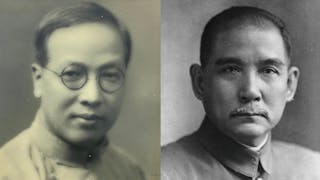

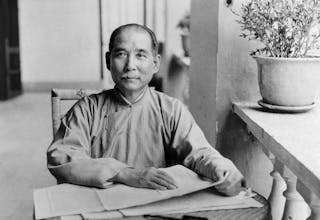

孫中山為了延續自己的革命事業,亦希望得到英國之助。他曾在1923年初赴港,並訪香港大學。因孫中山即將訪港,但香港方面阻止孫中山登陸之禁令仍未解除,胡漢民希望傅秉常透過其在港人脈,能在這事上幫忙。

愛國有陣子變了嘈音,且讀點書來排遣一下悶意。

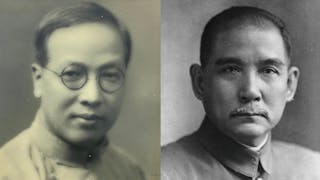

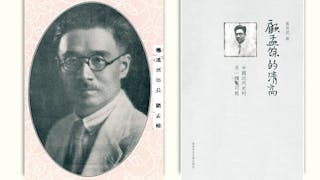

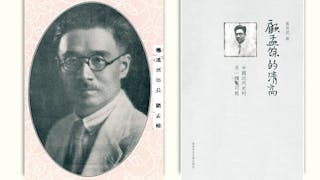

儘管胡適和顧孟餘都可以說是一生為中國的自由民主努力不懈,但後者卻是近於被遺忘。這代表了今人在近代歷史上缺乏足夠的認知。今天《顧孟餘的清高》出版,算是一定程度上扭轉了這貧乏的局面。

日本侵華的評價,毛澤東主席曾在1950、60年代,多次公開致謝日本,言則毛公這些謝詞有當時的歷史背景,但他有無講錯?香港考生可否引用他的言論作答?

西方世界的兩顆明珠,走上回歸之路,是歷史軌跡,但西方世界,心有不甘,一定要留下西方價值觀和影響力,但西方的兩黨結構和民主制度卻已到拐點向下,香港台灣明珠蒙塵乃不可免!

今天,郝柏村先生走了,他一生的貢獻之多,我們難以忘懷,也終將載入史冊。

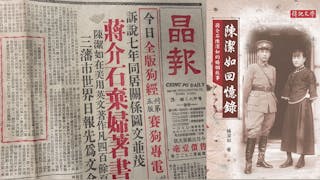

1964年5月3日香港《晶報》頭版頭條報道,蔣介石第二位妻子陳潔如準備在美國出書爆她和老蔣的內幕,老蔣對出書之事大為緊張,千方百計阻止新書出版。

九一八事變後,激進學生上街示威,要求立即「對日宣戰」。今天香港學生所做的打砸欺凌侮辱一切,就像當年昏了頭的學運的翻版!大家都瘋狂了,但88年前的學生是愛國抗外侮,今天香港人卻是瘋癲國呀!

香港一批歷史文物愛好者,正虎視眈眈準備參加競投,他們希望夏慤這批富歷史價值的文物,能由香港收藏家投得,以便將來能有機會在香港展出。

當年念近代史,「九·一八」事變已如烙印般,鑴刻心中。想不到,多年後,竟然有機會來到瀋陽,踏足在這個地方。

錢穆在20世紀中國史學家之中是最具有中國情懷的一位,他對中國的光輝的過去懷有極大的敬意,同時也對中國的光輝的未來抱有極大的信心。

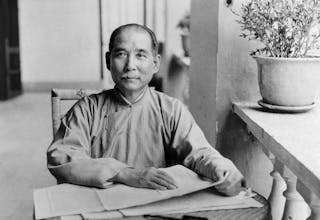

孫中山起草《國際共同發展中國實業計劃》有多重目的,其一是為了吸引外資,振興中國實業,同時也受了美國威爾遜主義的影響,企圖為人類找到一條消除商業戰爭,從而消除武力戰爭的道路。

孫中山指「歐戰實一爭商場之戰爭,爭殖民之戰爭,中國不當參加」,中國民眾亦不應只記得德國侵略山東,而忘記其他國家亦有侵華。楊天石教授認為孫中山對一戰本質的認識至為清醒。

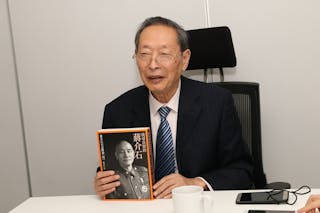

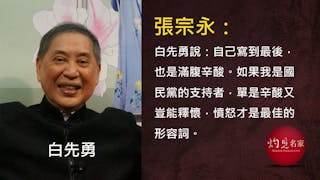

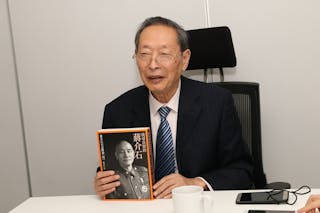

楊天石教授研究蔣介石30多年,為求真確史實,在內地遇到一些風波。有人質疑個人日記作為史實的可信性,甚至有人不滿楊教授對蔣介石的正面評價,寫信給國家主席,要對他治罪。

楊天石教授五本關於蔣介石的著作,歷史理據都以蔣介石的日記為主。楊教授指日記幫助我們了解其主人最隱密的事件,這些事件在歷史檔案、報紙、報告、文件等都找不到。

2017年10月31日是蔣介石130歲誕辰。近代中國歷史上,蔣介石是一位富爭議性的人物。有人認為他是千古完人,有人認為他是人民公敵,不知第一位看蔣介石日記的楊天石教授,對他有甚麼評價?

中國教育部的經費充裕。足夠用來推進中國的經濟學的教育和研究。

靈魂在高處的人,不會有漫長而恆遠的孤寂。

1964年10月16日下午3時,中共首枚原子彈於新疆羅布泊成功試爆,舉世震驚。這一試爆,也讓中共繼美、蘇、英、法之後,躋身世界核子俱樂部會員之一,台北的國民黨政府高層,對於中共核試爆成功的初步反應,普遍夾雜着震驚、不解與悲觀……