城大的定位清晰,致力於成為一所以國際化和創新為核心的研究及應用型綜合大學。培養學生的目標是使他們成為具有創新精神的專業人才,注重理論與實踐相結合,鼓勵學以致用。

無論如何,香港政府的人才輸入計劃的確為教育界注入一股活水,並且現在只是一個開始,未來會有更多的高質素人才來港生活及工作,他們的子女也需要在香港不同階段的學校就讀,教育界宜把握良機。

科技發展進步方向很簡單(如手機更快、功能更多便可),但何謂教育的進步,縱是教育前線工作者,面對着不同方面取捨的考慮,恐怕也不容易說出個所以然來。各前線教育工作者不妨參考魯引弓的作品多作反思。

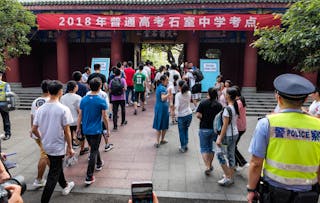

內地高考從形式到內容,都正在改變。這些改變可能會影響到香港新高中文憑考試的架構。香港考評局可能如同內地高考一樣,在必修科目中增加一些較難的題目,加大考試的難度,達到對5級以上分數段誤差進一步的控制。

11年過去了,考評局應重新諮詢業界的意見,重新釐定各級,包括5級及以上級數的百分比。

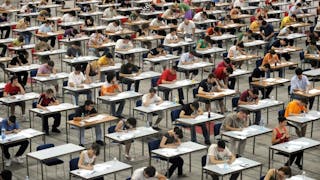

文憑考試作為應試教育的一員,是現實社會追求形式主義的副產品。學子自幼便於成人設定的規則內學習,文憑考試只是社會諸多挑戰之一,掌握考試系統便等於掌握別人設立的生存系統。

在「一球兩制」的時代,我們必須避免以偏概全,一葉障目;自謙而非自傲,看輕別人;切忌因過慮而不安,自我貶損。今天我們看到中國的問題,美國的問題與世界的問題,最重要一點就是面對亂局處平心而內省。

古代科舉制度有提升中國社會流動性的作用,一方面讓平民百姓可以實現他們的「中國夢」,另一方面亦加強了當時政權的統治。

考試滿分的作文我最少已讀過3、4篇,都是聲明獲得100分滿分,被瘋傳叫人快快讀的文章。如此驚天動地,無懈可擊的文章,我都細讀,可是每次都令我失望。

近日廣州的疫情有擴散跡象,又臨近高考,筆者為姊妹學校打氣加油。

中國改革開放成功,實在仰望鄧小平決定恢復高考和大學制度。中國政府明白階級定性、推薦入學等禍害不得不除。

香港的新高中文憑課程及考試評核(簡稱DSE),可以改善,但不能矮化,不僅不能矮化,而且要珍惜和保存它難得的國際認受性,應該全方位地加以推廣。

聽到了一些運用在線學習的特點,創造機會,改變學生的被動學習慣性。非常生動,都有實踐的案例。可見,在線學習,固然有「失」,也可以有「得」。

莘莘學子選取DSE還是IB課程呢?從現實角度出發,本港考生和家長多關注「認受性」問題。

儘管地方圈的高中生愈來愈難進東京大學,但是東大等主要國立大學錄取過程本身非常公平、透明。

有人認為高考選修科目與新高中一樣是大錯特錯,他們既無視選修兩科和三科人數的百分比,也完全忽略昔日除高考外,還有會考為學生奠定廣闊基礎知識的事實。

文學要創新,必須在語言表達上有自己的表達方式。