認識何冀平,緣起於多年前的舞台劇《德齡與慈禧》(1998年)。「劇中的德齡並非歷史上的真實德齡,慈禧也不是人們印象中的慈禧」──這齣話劇,展現了歷史以外的一幕,讓觀眾耳目一新。

我先後看了幾遍,除了粵語版,還有普通話版⋯⋯對這位劇作家,留下深刻的印象。其後,《德齡與慈禧》在內地巡演,也曾改編成粵劇和京劇。

多年來,何冀平一直活躍於舞台和影視圈。

歲月如流,快30年了,就在2022年底,她在1988年創作的《天下第一樓》,獲香港話劇團以粵語搬演,登上本地的舞台,且一票難求。至2024年劇季載譽歸來,由去年12月至今年1月在內地巡迴演出,壓軸一站將於香港演出。

就在香港演出的前夕,我來到上環的香港話劇團,為何冀平做專訪。坐在會議室內,我們邊喝茶、邊聊天,就從她小時候的經歷說起。

馬燈點燃創作夢

何冀平原籍廣西,出生於一個國民黨高官家庭,是家中最小的女兒,幼年時與父母在香港生活,直到6歲,隨外婆回到北京讀小學。小學畢業後,她以優異的成績考入北京師範大學女子附屬中學,「那是一所名校,但念完中一後不久,就沒法讀下去,因為文革,中斷了學業。」家裏一排排的藏書,成了她的良伴,書很多,但很少有小說,《紅樓夢》、《莎士比亞全集》,她還看不懂⋯⋯

直到1969年,17歲的她,插隊下鄉落戶當農民,來到陝北延安的農村,成為文藝宣傳隊的一員,「我那時長得很瘦小,嬌嬌女般,幹不動粗活⋯⋯」當地的農民,沒有電影電視,連收音機也沒有,「我就開始寫起戲來,為村民表演,想不到,竟大受歡迎。」從沒寫過劇本的何冀平,完全無師自通,就這樣,她跟戲劇結緣。也許,她天生就是吃這行飯的。

她仍記得,第一個劇本叫《運肥記》,是個獨幕喜劇,講述農民如何運送肥料,笑料都來自他們的生活。

山區平地不多,唯一的演出場地,就是曬糧食的地方,老百姓席地而坐,演員站在前面演出。「打麥場上掛起煤油燈,就是我第一個劇本的舞台。演到要緊處,油燈卻被大風吹熄,村民想繼續看下去,就趕緊跑回家,把過年才捨得用的馬燈拿出來,馬燈有玻璃罩子,不會被風吹滅。」

「後來,我的劇本在世界上燈火輝煌的劇場演出,可是,我卻永遠忘不了打麥場上明亮的馬燈⋯⋯」那一排馬燈,照亮了鄉親的笑臉,也點燃了何冀平的創作夢。

在寸草不生的黃土高原上,生活雖然很艱苦,對她來說,卻是一種解脫,「這裏的農民,沒有人知道我的家庭背景,也不管我是什麼成份,更不會歧視我,他們愛看我寫的戲,我突然覺得掙脫了一切枷鎖,可以自由放鬆地做自己,從此改變了我的命運。」

四年多後,她回到北京當了工人。在工廠,她繼續寫戲,沒有停下來。「20多歲的我在工廠做工人,和幾位『淪落』到基層的專業藝術者,寫了一個劇本《淬火之歌》。不知怎麼被北京人民藝術劇院知道了,副院長趙起揚把藍天野派來做導演⋯⋯」趙起揚先生很賞識她,邀請她去人藝做編劇,因為想上大學,她婉拒了。

1978年,中央戲劇學院戲劇文學系第一次招生,她報考了。「我考得不算出色,但我已發表了三個劇本,結果考上了。」當時有5000考生,只取錄45人,進入大學後,她埋頭讀書。「多年沒念書,在戲劇文學系,才知道有這麼多優秀的作家、好的作品,而且學會了如何寫作劇本。」

十年時間完全沒有任何聯絡,父親根本不知她的生死,直到1977年,才取得聯繫。念大學時的一個暑假,何冀平到香港探親,一頭栽進繁華的都市,她努力地觀察和吸收,「想起當年,父親帶我到九龍城寨,真是好大膽⋯⋯」這一切的經歷令她受到很大的衝擊。

回到北京後,她將在港的見聞感受,構思了一個簡單的劇本,成了《好運大廈》雛型。

北京人藝展才華

從中央戲劇學院畢業時,趙起揚從文化部要了一個名額,點名要她去。自此,她走進北京人藝的大門,成為劇本組的一員。

她當時的組長是表演出身的于是之,他也是她的伯樂。「他的學問太大了,他總是把藝術放在第一位,大家都很敬佩他。」何冀平說,他對年輕編劇的尊重,以及對藝術的追求,不單影響她的創作,也影響了她一生。在這樣的環境和氛圍下,她的才華得到充分發揮。

她在北京人藝的首部編劇的作品,就是《好運大廈》,寫的是香港一座大廈裏發生的各個家庭的故事,於1984年公演,買票的人們擠爛了售票亭,「我倒覺得,這並不是我劇本寫得有多好,而是由於題材比較罕見,當時的人,亦太渴望知道香港是什麼樣子。」提及少作,她如是說。

說起《天下第一樓》的創作緣起,何冀平說:「這也跟香港有關。」話說當年她在北京念書時,經常要招待父親來自遠方的老朋友,但她還是個學生,也不熟識北京,只好帶他們上長城和吃烤鴨。」那時,她曾看到一個外國記者所寫的文章,稱烤鴨廚師是藝術家,「他們是不亞於演奏巴赫樂曲的音樂家和山水畫家」,這個說法,令她感到很詫異,加上以烤鴨店為題材的故事,從沒人寫過,讓她深感興趣,於是有了創作《天下第一樓》的構想。

為了寫好這個的劇本,她前後用了三年時間,不單只搜集材料,深入全聚德烤鴨店體驗生活,還考取了二級廚師證書,「我要寫的東西,必須親自去採訪。」從南城走到北城,在北京窄小偏僻的胡同,她到處尋訪當年被稱作「五子行」的人,挖掘這些小人物的故事。

寫劇本時,她剛進人藝四年,才不過30來歲,卻憑着一間烤鴨店,道盡人生百味。當年的院長曹禺,很欣賞這齣戲,從連排到演出共看過五遍,還為《天下第一樓》題寫了劇名。據說他曾問過何冀平:「你這麼年輕,哪來的劇本中的滄桑?」這一句話,她至今難忘,「劇中的感悟,與我的經歷有絕大的關係。」

她引述了海明威的名言,「不快樂的童年,是一個作家最好的訓練。」她的生活經歷,成就了她的劇本創作。

何冀平說,話劇這種藝術形式,對編劇的要求很高,正如高爾基所說,劇本是文學形式中最難的……她指出創作劇本,最困難是人物塑造,另一個難點,就是終結落在哪裏?「結尾是一部戲的精華所在,結得好餘味無窮,結得不好令全劇黯然失色。寫得好不好,與編劇本身的文學素養和對人生的思考有關係。」

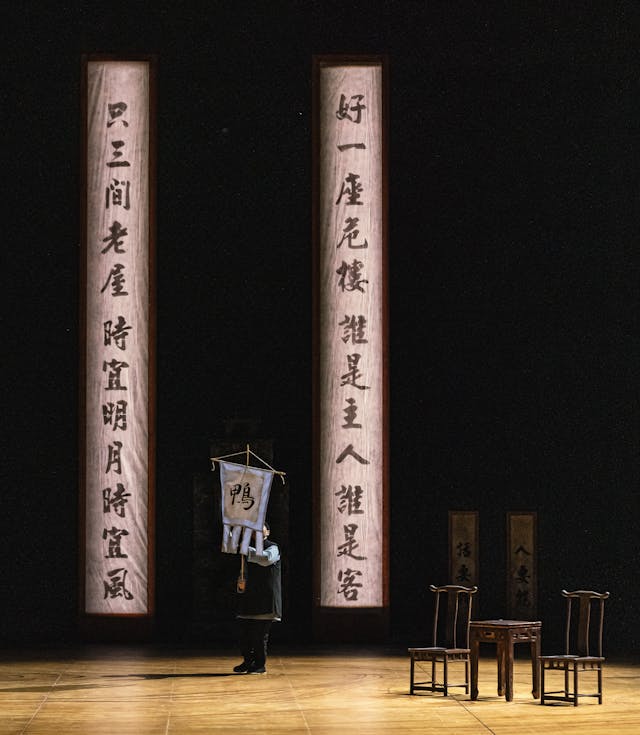

例如《天下第一樓》,為了找尋靈感,寫出一個滿意的結尾,她停下筆來,大概花了一年時間,直到偶然看到一副對聯,上聯是康熙寫的:「好一座危樓,誰是主人誰是客?」下聯是紀曉嵐對的:「只三間老屋,半宜明月半宜風。」她將原句改成了「時宜明月時宜風」,加上橫批「沒有不散的宴席」,為劇本寫上完美句號,點出人生的蒼涼,命運的播弄,觸動了不少人的心,也為觀眾帶來反思的空間。

作者對人生的理解和感悟,會令整個戲提升到另一個層次。就如曹禺所說,好戲不是掌聲,不是笑聲,而是讓觀眾帶着思考走出劇場。

文化共融在香江

1988年6月,《天下第一樓》在北京上演,何冀平的名字在劇壇迅速冒起。然而,一年後,為了跟家人團聚,她遷居香港,很多人都感到惋惜,更為她擔心。

「作家一旦離開了自己熟悉的土壤,面對不同的文化,不同的語言環境,還可以繼續創作嗎?」她不諱言心中的思慮。

來到香港後,一切得從新開始,她在一家電影公司工作,曾一連寫了6個劇本大綱,都未獲採納。直到1991年,北京人藝到香港演出《天下第一樓》。據說,徐克看完演出後,連夜找到何冀平,邀請她合作。他對何冀平說:「你能把一個飯館寫得這樣有聲有色,一定能寫好一個客棧。」就這樣,她開始寫作第一部電影劇本《新龍門客棧》(1992年)。

自此,她陸續編寫了多個劇本,例如電視劇《新白娘子傳奇》(1992年)、電影《西楚霸王》(1994年)……短短幾年間,她已成為影視界炙手可熱的編劇。何冀平說,那些年,她手裏總有幾個劇本同時進行,好像耍雜技,拋着三個球,哪個也不能掉下來。

何冀平雖然寫了多部的影視劇作,但她最愛的還是舞台。她說,電影是導演的藝術;但在舞台,劇本是第一位,是根基,「舞台藝術是人與人情感的直接交流,這種現場的感染力,是其他藝術形式無法取代的。」

1997年,何冀平應邀加入香港話劇團,成為駐團編劇。首部作品就是《德齡與慈禧》,年華老去的慈禧,遇上青春活潑的德齡;一個是傳統保守的太后,一個西化開放的少女,碰在一起……

「我早就想把這段故事搬上舞台,在北京時已看了不少資料,遲遲沒動筆的原因是想不出要寫的中心是什麼,一直擱置了十年。如果不是來到香港,也許,我也寫不出來。」在香港生活了八年,她切實地感受到中西文化的衝突與融合。

何冀平重申,「在兩種文化的滋養下,形成了我在創作上獨特的視角和語境。我寫的不是宮廷鬥爭,也不單是兩個女人的故事……中西文化的碰撞,帶來新的動力、新的希望,我嘗試在劇本中,道出這個主題。」結果,此劇在香港大受歡迎,叫好叫座,奠定了她在香港劇壇的地位。

回歸舞台後,接着的幾年,她擔任編劇的作品,包括《開市大吉》(1999年)、《煙雨紅船》(2000年)、《明月何曾是兩鄉》(2001年)、《還魂香》(2002年)等。到2003年,沙士病毒肆虐,弄得香港人心惶惶,民情低落,為了提升港人士氣,香港話劇團破天荒與舞蹈團、中樂團攜手合作,製作《酸酸甜甜香港地》。

「面對困難,香港人可能會徘徊、猶豫,但絕不會低頭。這個作品,正正反映了將香港人的拼搏精神。」這齣大型的音樂劇,由何冀平擔任編劇,毛俊輝導演、黃霑填詞、顧嘉煇作曲,可謂完美的組合。

談到創作,她說自己曾在北京人藝待過七年,強調「人藝打下的根基,才使我能夠在香港站住腳跟。老藝術家們教的東西是影響一生的,可以說一輩子都不會走歪了。」

何冀平在香港話劇團待了八年,然後再回歸大銀幕,作品繼續在兩岸三地上映,如《投名狀》(2007年)、《龍門飛甲》(2011年)、《明月幾時有》(2017年)、《邪不壓正》(2017年)。此外,還有為北京人藝60周年院慶而寫的話劇《甲子園》(2012年),以及電視劇《牛郎織女》(2009年)等。

創作不輟尋新意

驀然回首,她坦言:「在香港生活了30多年,我很慶幸來了香港。在香港,一個文化陌生,完全不同的地方,我重新起步,北京為我打下深厚的文化根基,而香港則給我帶來寬廣的國際視野。在香港,我可以觀賞不同地方的表演藝術,如話戲、戲曲、電影、電視……」中西文化的共融,為她帶來不一樣的經驗和體會,也讓她步向不同的創作路。

一路走來,何冀平馳騁於話劇、影視、戲曲多個領域,她承認自己比較幸運,「我的話劇,由北京人藝、香港話劇團演出;我的電影劇本,由不同的著名導演來拍,如徐克、陳可辛、許鞍華、姜文。我的京劇劇本《曙色紫禁城》,也是由國家京劇院來演……」

原來早在2001年,《德齡與慈禧》推出了內地版,用普通話演出後,國家京劇院就邀請她合作,將之改編為京劇《曙色紫禁城》。

她的成名作《天下第一樓》,自1988年由北京人藝首演,已演出近600場。這齣話劇,被視為跟曹禺《雷雨》(1934年首演)、老舍的《茶館》(1956年首演)並列為「人藝三大經典」,於2022年,由香港話劇團復排的粵語版《天下第一樓》在香港上演,亦好評如潮。

何冀平表示,「用粵語演繹京味,是一次很好的嘗試。我的劇本沒有變動,首演至今,各個版本的舞台演出都一字不改,但使用粵語演出,也作了一些變通,例如『結賬』改為『埋單』,但台詞的原意沒變。女角玉雛兒亦因用粵語念起來有點饒口,改為『洛英』。」

她認為,在導演司徒慧焯的創作下,粵語版的《天下第一樓》別有一番風味。「劇本內蘊的中心不變、精神不變,無論用的是粵語還是北京話,觀眾都能從中品嘗出箇中的韻味。」

此劇於去年年底走進內地,展開巡演,在深圳、佛山、蘇州、北京、上海演出,最後在1月中旬才返回香港主場,反響非常熱烈。

這番重演,何冀平為粵語版本多寫了盧孟實與洛英一場戲,讓人物形象更立體、更飽滿,也交代了兩人的感情。「導演的演繹,亦跟上次不一樣,他簡化了舞台設計,以寫意的演出空間,將故事呈現出來……」

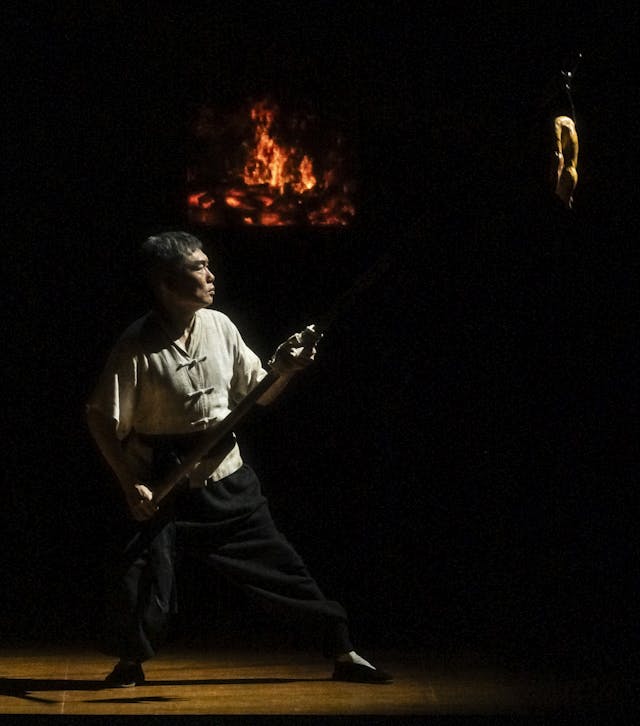

她還透露,「我為越劇名家茅威濤創作了劇本《蘇東坡》,由浙江小百花越劇團演出,演員也是頂尖的,今年4月就與香港觀眾見面,導演也是司徒慧焯。過些天,我們就要到杭州排戲去。」

蘇東坡在中國,可謂無人不曉,如何在越劇的舞台上,活現這位一代文豪的風采,何冀平認為,創作的關鍵不在題材,「重要的是切入點,我要在錯綜複雜的資料中思索分析,找出獨到的新意,這靠作家的觸覺和敏感。」

接着,她會與作曲家王立平合作,創作音樂劇《紅樓夢》。

她曾說過:「我的經歷和寫作,使我學到很多,也創作了很多,文學戲劇的力量改變了命運的無奈。」從北京、陝北到香港,從上世紀70年代到今天,遊走於不同的文化領域中,她仍筆耕不輟。她的才華,她的認真和努力,也一再體現在她的作品中。

「未來,我會把精力集中在舞台劇上。」期待何冀平,編寫出更多、更優秀的劇本。