林徽因:「你們真把古董給拆了,將來要後悔的!即使再把它恢復起來,充其量也只是『假古董』!」(為保護北京古城牆向北京市委力爭)

「我卷起一個包袱走,過一個山坡子松,又走過一個小廟門,在早晨最早的一陣風中。」(〈山東鄉間步行〉)

「旬日來眼看去都是圖畫,日子都是可以歌唱的古事。黑夜裏在山場裏看河南來到山西的匠人,圍住一個大紅爐子打鐵,火花和鏗鏘的聲響,散到四圍黑影裏去。微月中步行尋到田壟廢廟,劃一根『取燈』偷偷照看那望『瞭望觀音』的臉,一片平靜。幾百年來,沒有動過感情的,在那一閃光底下,倒像掛上一縷笑意。」(山西考察通信)

楊絳:「在這個人欲橫流的人世間,人生一世實在是夠苦的。你存心做一個與世無爭的老實人吧,人家就利用你、欺侮你。你稍有才德品貌,人家就嫉妒你、排擠你。你大度退讓,人家就侵犯你、損害你。你要保護自己,就不得不時刻防禦。你要不與人爭,就得與世無求,同時還要維持實力,準備鬥爭。你要和別人和平共處,就先得和他們周旋。還得準備隨處吃虧。」(96歲寫的)

「人家掛着窗簾呢,別去窺望。寧可自己也掛上一個,華麗的也好,樸素的也好。如果你不屑掛,或懶得掛,不妨就敞着個赤裸裸的窗口。不過,你總得尊重別人家的窗簾。」(30多歲寫的)

「『漫談』是即興小文,興盡就完了。」(99歲寫的)

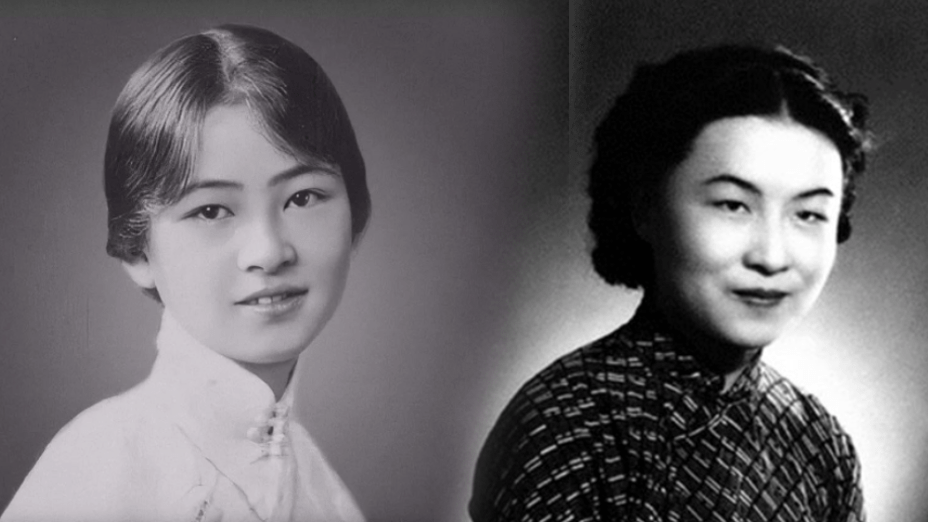

我也來漫談這兩位風華絕代的女士。

中西韻味 各自優雅

抄錄了這麼多她們的文字,不是我偷懶,而是讀得太過癮了,又或太有感於內,怎可以不與你們分享呢?

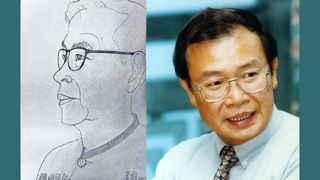

況且,楊絳先生(此乃中性尊稱)近百高齡仍能寫出如此乾淨明白的文字,對張望70的我,實乃一大鼓勵。上錄楊先生的第一段是我數年前首次讀到楊絳先生的文字,當時不知她是誰,但這段文字太讀到我的心坎裏,不由不捧讀再三,會心苦笑。然後急忙搜尋資料,方知這是一位經歷中國百年滄桑和人情冷暖的老人家寫的,之後再讀味道又不同了。再知道朱自清是她的散文老師,而她的無錫同鄉前輩錢穆先生曾實地啟發她活讀歷史,則更覺親切。

這也是讀書的樂趣之一,喜見「新知」原來與「舊友」是相識的,雖全只是我「文字世界」的緣份,這驚喜卻是真實由衷的。還有,楊絳先生曾是林徽因的北京鄰居,兩家人都是養貓的。

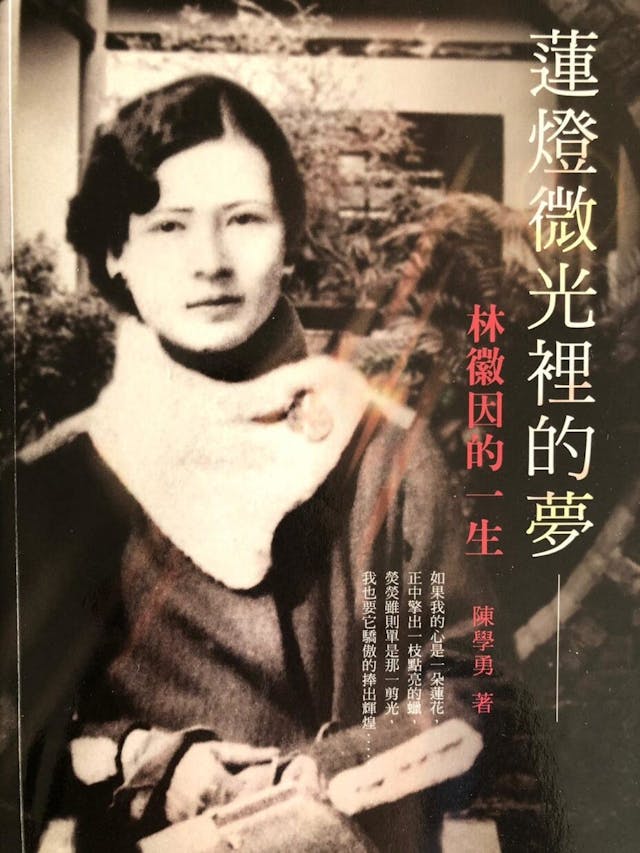

我便是想放肆地、隨性地同時漫談她們倆位。楊絳先生是這幾年才「認識」的,但林徽因卻是「舊友」了,中學時代已被她的風韻風華吸引,她與楊絳先生是各自優雅:林徽因如火、是鑽石、是玫瑰、是紅棉;而楊絳則似水。是珍珠、是菊花、是松柏。兩位都曾西方讀書(林徽因在英美,而楊絳則在英法),但林徽因的氣場較為西方,至於楊絳則純中國味道;前者光芒四射,後者沖淡溫潤。或許,如果林徽因能夠像楊絳一樣活到105歲,而不是51歲離世,則又必是另一番兩洗風磨的化境。(正因她早逝,我硬是不理性地覺得她是同輩,故不以「先生」名之。)

林徽因:感情豐富的建築藝術家

林徽因是建築師,她的文字固然清麗脫俗、清新靈性,但她的本業及志業仍是建築。她用心不在建築設計,而在建築學,尤其是保留及發揚中國數千年的建築學問,包括古建築物的尋覓和保護,而她也把她那詩人的靈感和文筆用在建築學的文章之中,是一種難得的結合,梁思成便多次提到他的文章多是林徽因為其「點睛」的。同業如此評說她的專業文字:「林徽因的建築史寫作,文字動人,使得一種技術性的寫作,也充滿了熱情,以帶有深情之語句,肯定的口氣,鼓舞讀者之感情。譬如說,林徽因用字精要,段落分明,尤喜於段落結尾,以肯定之語句,簡捷地完成段之敍誘述目的。」

林徽因把藝術家的心傾注於建築專業之中。事也湊巧,她本想在1924年到美國賓大修讀建築學,但當時古板的賓大不收建築系女生,她只好進入美術學院,但盡量選修建築系的課程。可笑者,兩年之後,建築系卻聘她為兼任助教,次年又升為兼任講師。畢業後,她又跑到耶魯學習舞台設計。林徽因就是一個「建築藝術家」,她提出了「建築意」的概念,就跟「詩意」、「畫意」一樣,當以藝術家的心靈去感受那形體之外的韻味、那建築設計者的「心」。簡而言之,看建築物的「美」,感建築師的「情」。

「美」與「情」也是林徽因的生命元素。「情」是她的動力,而「美」是她的表現:容貌、舉止、談吐文字,而在「情」與「美」之上,又馭之以「理」:理智、理性,或可形容為《世說新語》的晉人氣韻風姿與希臘阿波羅(太陽神)式理性的有機融合,是靈敏明慧與理性理智的結合。然而,《世說新語》是一本「品人」的書,以觀賞的心態品評人格之美,而太陽神的美亦是理智的美,陽光底下是光暗分明的秩序。換言之,只宜遠觀,不易親近,或許這亦是林徽因的寫照。

她最美的風姿可能不是她的外觀,雖然林洙說「她是我一生中所見到最美、最有風度的女子,她的一舉一動、一言一語,都充滿了美感,充滿了生命,充滿了熱情」,亦有時人以下的描寫「每次她一到校,學校立即轟動起來。她身着西服,腳穿咖啡色高跟鞋,摩登、漂亮、而又樸素高雅」;也不是她在〈太太的客廳〉中的沙龍式談吐「她作為女主人,熱情、直率、談吐爽快、脫俗(有時鋒利),總有叫人不感到隔閡的大方風度」。其實,博學而敏銳、健談且鋒利直率,可不一定討人歡喜的,沙龍來客或許只是仰慕而不敢親近。

民族風骨 不美之美

我認為她最美的時候──是她外表最「不美」的時間──是她與梁思成在三十年代不畏風沙艱險,坐車騎馬走路,跑了15個省、200餘縣,考察測繪了2000多個歷史建築物,為了編寫一部《中國建築史》,也是中國有史以來的第一部。這是保存中國文明以為後世發展基礎的一個功德無量的工作,但也是艱苦危險的工作,因為這是三十年代,發展落後,治安惡劣,而日本又已逐步入侵。

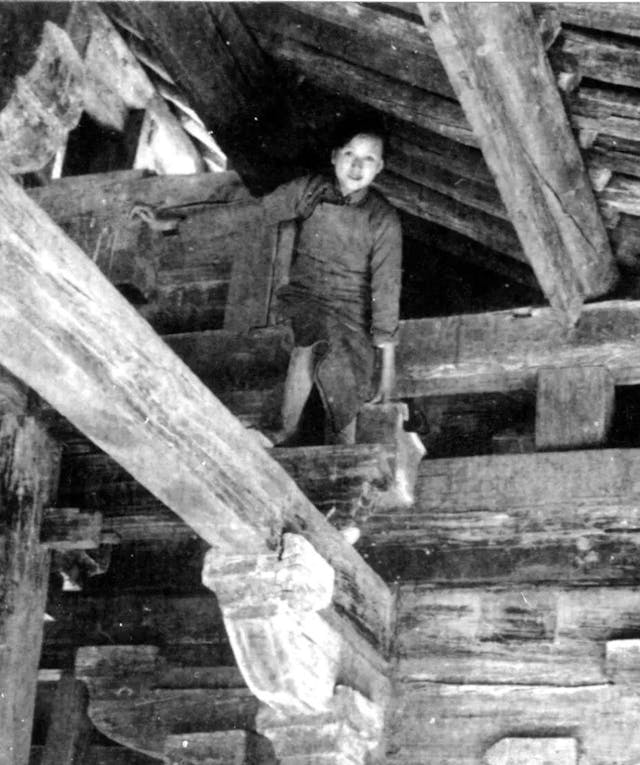

便是因為日本的狼子野心,更曾高傲宣稱中國已沒有唐代的建築了,唯有在日本京都有保存。梁林不服氣,誓要找到唐代的「木構建築」以封日人之口。終於,千辛萬苦在山西大同附近的荒山中找到「佛光寺」,一座真正的唐代木構建築。為要查證,梁林爬到大殿閣樓的樑上尋找刻在木上的文字記錄,不過閣樓埋伏着幾千隻蝙蝠,樑上積聚厚如棉花的蝙蝠屍,更有千萬隻臭蟲,塵土飛揚,陰暗污濁,而更不斷為臭蟲叮咬。林梁如此苦幹了數天,終於找到木刻記錄,證明是唐代古寺。難以想像,嬌小秀美且體質欠佳的林徽因能夠如此苦幹,支持她的,便是那一股民族和文化的熱情,散發出滿身塵土的「不美之美」。

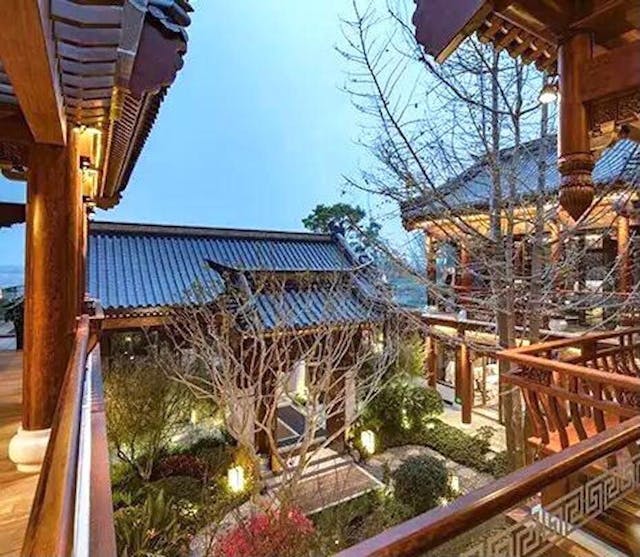

為了保存古建築,林徽因不遺餘力,同樣地,為了搶救維護景泰藍工藝,她也以抱病之身出力。她說:「中國的衣食住行,是一種藝術,也是一種文化,處處體現出人的精神和意志,是我國光彩奪目的文化。」又為了保留北京古城牆,她拖着重病之身,挺身而出,雖向北京市委據理力爭而無功,但她的警告卻於十多年前印證了,北京城為恢復古都風貌,實行重建古城牆,但也只是現代的重建了。

這個堅毅剛健、據理力爭、「史湘雲型」(但體弱多病如林黛玉)的林徽因才是「大美」的一代才女吧!在漫談楊絳先生之前,抄錄一段林徽因的詩以為唏噓──

當我去了,還有沒說完的話,

好像客人去後杯裏留下的茶;

說的時候,同喝的機會,都已錯過。

主客黯然,可不必再去惋惜它。

如果有點感傷,你把臉掉向窗外,

落日將盡時,西天上,總還留有晚霞。

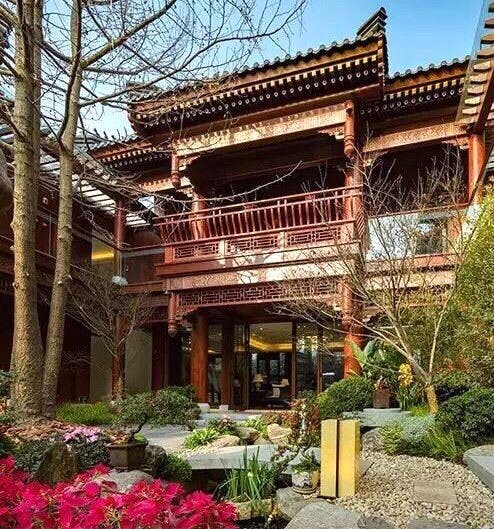

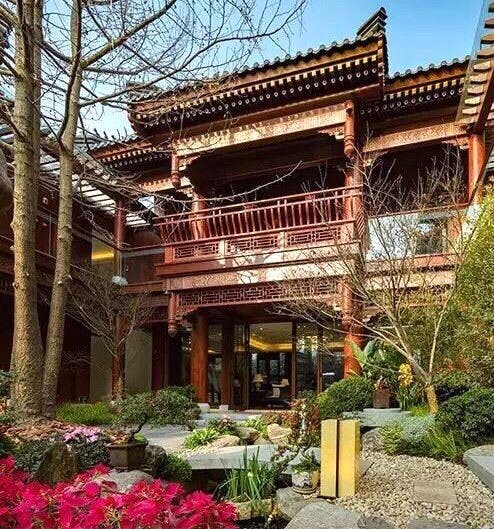

在講究生態環保的年代,「木構建築」成為主流。

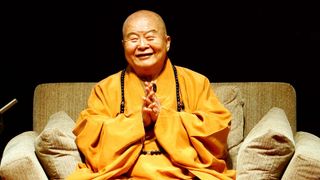

楊絳:芳香多磨一代才女

楊絳小林徽因6歲,1911年出生,也是「靈魂有香氣」的一代才女,因長壽而承受更多折磨:日本入侵、解放戰爭、三反文革,但也經歷及見證了中國的百年多變。或許便是要磨過了,方能寫出水靜深流、平淡雋永的文字,楊絳最好的作品大都是70歲之後寫的,但她的經典翻譯《堂吉訶德》卻是45歲到60歲完成的。或許這工作是她捱過「改造」和「文革」兩場劫難的「壺中天、死中活」。

一則,翻譯不同寫作的純創作,翻譯是非常技術性的,並非沒有創意,但總要在嚴緊的框框中動腦筋,從而排走了煩惱雜念,讓身心要定下來;二則,《堂吉訶德》的精神正與她當時處境相抗衡,在翻譯進行中,想楊絳必能從中取得支持,吸取養分。她之所以能忍人所不能忍,甘於卑下,因為這便等於穿了隱身衣,保住了內心的自由,理想的堅持。

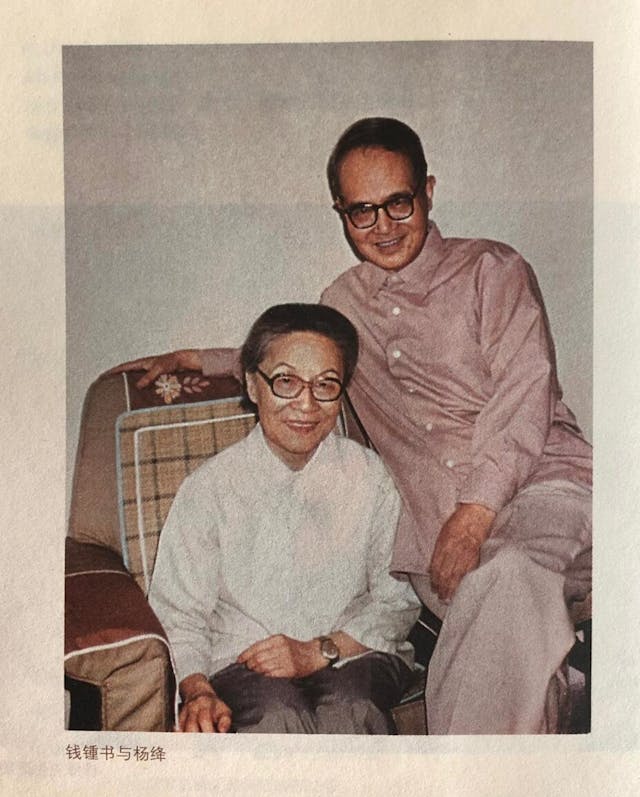

她和錢鍾書之所以不多言,或許便是為了維護那自由的底線──“If we don’t have freedom of speech, at least we have freedom of silence” (錢鍾書的名言)。從楊絳飛揚的雙眉和錢鍾書寬闊的額頭,可感受到他們的外和內剛,並非埋首書本之中以躲避人事。楊絳在102歲時,仍為了保護私穩而斷然狀告一個企圖把錢鍾書與其私人往來書信拍賣牟利的出版商,垂目菩薩也有金剛揚眉,據理力爭之時。

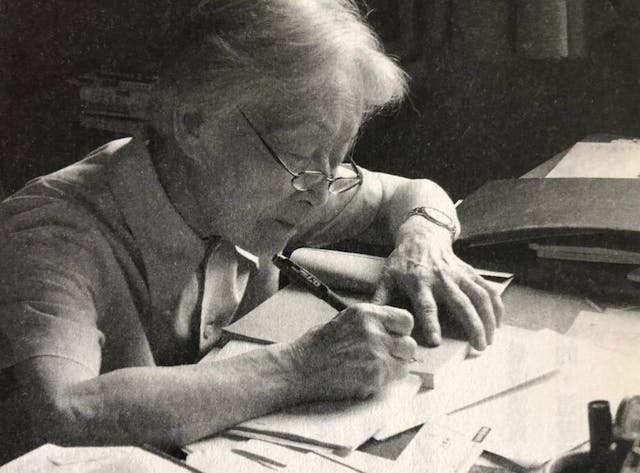

楊絳是出色的劇作家和大師級的翻譯家(為了忠於《唐吉訶德》原著,她自學西班牙文從而直接把西班牙原著譯成中文)。她的小說亦極耐讀,但我最喜歡她的散文和回憶文字如《幹校六記》,散文則首推《走到人生邊上》。

楊絳文如其人──心平氣和、天朗氣清、雲淡風輕,但用字精準老到,觀察入微,見解超卓,是那種「閒話家常的睿智」、「從容淡定的氣度」、「平易近人的親切」。她從茗茶談到人生說:「人到中年,我已不能釋杯,只是杯中不是酒,而是茶,不是龍井碧螺,是一種來自深山野地的野茶而已……今天我終於到了擁有一種固定的『生活場』的狀態,半生的經驗告訴你應該怎樣的生活,怎樣的生活才淡雅野趣……將飲茶,每一天,我的生活都要由濃到淡地進行下去。」

她女兒錢瑗如此形容母親的散文:「媽媽的散文像清茶,一道道加水,還是芳香沁人。」

楊絳的芳香是來自磨難的。她在96歲寫道:「一個人經過不同程度的鍛鍊,就獲得不同程度的修養、不同程度的效益。好比香料,搗得愈碎,磨得愈細,香得愈濃烈」。她經歷了兩場人間浩劫,但仍相信人性良心不會泯滅,故她的行文不見燒焦鬱結,仍然一片海闊天空。她回憶說:「烏雲蔽天的歲月是不堪回首的,可是停留在我記憶裏不易磨滅的,倒是那一道含蘊著光和熱的金邊。」

英華內歛 溫潤親切

人多形容她「人淡如菊」,而她在人生最後的20年也確如陶淵明的「隱居」,只是「市隱」而非「種豆南山下」,是「筆耕」而非「田耕」,但她與陶淵明的「道狹草木長,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使願無違」是相同的。她住在一個宿舍小區,是幾百戶中唯一沒有封閉陽台的──「為了坐在屋裏能夠看到一片藍天」,這讓我想到蘇東坡「定風波」的「料峭春風吹酒醒,微冷,山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴」。如東坡的「萬人如海一身藏」,楊絳的「隱身衣」是有效的,不過她又如諸葛亮的隱──閉門而知天下事。

讀楊先生的書和歷盡滄桑的生平,便好像有一位長者前輩在我膊頭上輕拍一下,說:「你一路走來不容易的,辛苦了,我明白,好好活下去吧!」與她相比,我受的風吹雨打和算計陷害又算什麼呢。我「犯的小人」遠不及她犯的多,至少,我沒被人趕去洗廁所和剃「陰陽頭」(我早已「聰明絕頂」,人家欲剃無從吧!)

最後,如要在楊先生言文中選出我最喜歡、最受落的兩句,我選楊先生對錢鍾書說的──「不要緊」和「你放心,有我哪!」

林徽因有如浴火而成的鑽石,多面多角,光芒四射;楊絳則是含沙涵養的珍珠,英華內歛,溫潤親切。她們是不同的,但同樣擁有堅強的意志和深厚的人情。還有一個大節所在的相同,她們都熱愛中華文化,都是「倔強的中國老百姓,不願做外國人(二等公民)」。這是楊絳先生的鏗鏘名句,我特別留意「倔強老百姓」5個字。她兩位都是真懂西方社會和文化的,並非想當然。

最後,以《唐吉訶德》音樂劇的主題曲 “The Impossible Dream”中幾句結尾:

To dream the impossible dream

To fight the unbeatable foe

To bear with unbearable sorrow

To run where the brave dare not go

To right the un-rightable wrong

To love pure and chaste from afar

To try when your arms are too weary

To reach the unreachable starAnd the world will be better for this

That one man, scorned and covered with scars

Still strove with his last ounce of courage

To reach the unreachable star