如果你曾經開車穿越美國,必定會在一種勇敢的鳴禽的翅膀下經過。這種鳴禽比你的手掌還小,輕如你口袋裡的零錢 ,羽毛是漂亮的藍色和棕色,叫做「崖燕」(Petrochelidon pyrrhonota)。當其他動物都在逃離人類足跡時,崖燕卻在其中找到棲息之所,稱牠們為「橋燕」或許更為恰當,因為人類跨越河流的鋼鐵大橋,為崖燕提供的築巢位置,比懸崖和峽谷提供的還要更多。

崖燕以往棲息在美國西部山區,但到了上個世紀,牠們的分布範圍已經擴展並跨過了北美大平原。崖燕會把葫蘆狀的泥巢貼在大樑和桁架上,比起人類的高架橋,這些鳥類的工程壯舉毫不遜色。

生物學家布朗(Charles Brown)曾告訴我:「一旦環境毀了,我們剩下的就只有老鼠、蟑螂和崖燕了。」

生物學家布朗和鳥類學家瑪麗・布朗整理鳥屍

崖燕是群居性鳥類,群體數量可達數千隻。跟大多數文明一樣,崖燕的文明也亂糟糟:牠們會從其他鳥巢裏偷東西、逼迫交配,打架之激烈,有時甚至會讓彼此掉進河裡淹死。在最近40年中,布朗每年都會走訪內布拉斯加州的兩百多個崖燕營巢地,想要找出崖燕繁殖群繁榮或沒落的原因。布朗研究牠們捕捉昆蟲的能力、傳播疾病和抵抗蛇類的方法。他用霧網捕獲了40萬多隻崖燕,在其中20萬多隻的纖細腿上裝了有編碼的金屬腳環。他的工作大半都在開車,從一座橋開到另一座橋,從這一群崖燕開到那一群崖燕,里程數高到不行。布朗說:「內布拉斯加州西部的崖燕,有百分之98會出現在距離道路20公尺以內的地方。」

對動物來說,靠近道路的區域理當是最危險的生存場所。崖燕雖然飛行敏捷,但偶爾還是會淪為往來汽車和卡車的受害者。1980年代,布朗和長期合作的鳥類學家瑪麗・布朗(Mary Bomberger Brown)開始研究崖燕時,會把這些翅膀折斷、頭部破碎的遇難崖燕撿回研究室,並且整理鳥屍,用棉花取代眼睛和內臟,像綁鞋帶一樣把帶羽毛的胸部綁好,然後塞進抽屜。他們對這些鳥屍沒有進一步的計畫,只是認為應當這樣做。若能蒐集數據,這些死亡不至於成為一種浪費。

達爾文天擇運作 崖燕基因重塑

幾年過去了,公布的數字持續累計,崖燕依然繁衍生息。2012年,一位新來的助理請布朗教他整理鳥屍的藝術,布朗保證會有大量的路殺崖燕可供練習。然而到了夏天, 幾乎沒有路殺動物,只有空蕩蕩的柏油路。飛翔的崖燕顯得生龍活虎,像是在嘲笑地面上的車輛。

布朗乍時頓悟,好比腦袋遭到大型貨櫃車追撞一樣:並不是2012年夏天的崖燕特別幸運,而是這麼多年來,路殺而死的崖燕持續減少。1984年,當他們的計劃開始時,蒐集到的崖燕屍體有20隻;1985和1986年又蒐集了20隻。然後趨勢往下直落,好比滑雪場的斜坡:1989年為15隻,1991年為13隻,2002年為8隻。到了2011年,只剩下4隻。

布朗考慮了各種解釋,然後一一駁回。可能遭撞擊的燕子數量並沒有減少,會叼走鳥屍的美洲鷲數量並沒有增加,自己開車的里程數也沒有下降。都不對。布朗想:不知道是什麼原因,讓崖燕變得難以被車輛撞擊致死。

最後他從鳥屍上找到答案。布朗用捲尺測量翅膀的長度,從肩膀量到最外側飛羽的末端,發現被車撞死的崖燕,比用霧網活捉的崖燕,擁有較長的翅膀。差異其實很小,不超過幾公釐,但毫無疑問的,這個差異逐年增加。布朗馬上就明白其中的意義。長翅膀適合長途直線飛行,例如在營巢地和覓食場所之間往返。

短翅膀有利於飛行的機動性,像是急轉彎或翻滾,而崖燕可透過這些動作來躲避隼,以及躲避那些將木材運到奧馬哈的平板卡車。交通正把動作笨拙、翅膀較長的崖燕從族群中剔除,並且偏好能夠靈活飛翔的短翅膀崖燕。這是達爾文的天擇在運作,如此清晰而迅速,簡直可以寫進教科書中。

布朗說:「從形態上來看,牠們已經不再是同一種鳥了。」但我認為,即使是從某種更深層、更形上學的意義來看,牠們也有所不同。幾個世紀以前,當人類尚未在北美大陸造橋鋪路,崖燕的存在基本上不受人類影響。但現在,牠們深深融入人類世界之中,以致於人類基礎建設的影響,已經滲透到牠們的DNA之中。崖燕是成功的故事,牠們是極少數因為混凝土和鋼材而受益的動物。不過這樣的勝利是有代價的:翅膀較長的崖燕成了族群中被剔除的烈士,鳥類的遺傳組成也因而改變。崖燕倖存下來,但成了不同的崖燕,道路重新塑造了牠們,變化雖然細微,卻很深入。

道路無所不在

未來若有外星考古學家挖掘出人類文明的廢墟,可能會得出這樣的結論:人類存在的理由是建築道路。大約有64,000,000公里的道路環繞地球,包括貫穿整個美洲大陸的泛美公路(Pan-American Highway)系統,以及亞馬遜河流域中長達數十萬公里的非法採伐道路。這個星球為每個人承擔了3000公噸的基礎建設,相當於三分之一座艾菲爾鐵塔的重量。

道路比車輪更早出現,美索不達米亞平原上的工程師,早在西元前4000年就開始鋪設泥磚路,要再過幾個世紀之後,才有人從捏塑陶器的圓盤得到靈感,打造出雙輪馬車。今天,我們根本無法想像,若沒有柏油路網,貨物要怎麼運到市場、員工要怎麼前往職場、家人之間又如何彼此相聚。美國作家懷特(E. B. White)曾寫道:「生活中的一切都在別處,你必須搭車前往。」

道路既是用來運送人員與物資的必要設備,也是一種文化藝術,象徵自由,是作家索尼特(Rebecca Solnit)說的:「象徵人類焦躁不安的建築」,是搖滾歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)所唱的:「帶我們去任何地方的雙線道」。對我們來說,道路代表了連結和逃避;對其他生命形式來說,道路代表死亡和分割。

道路是萬惡之途

20世紀的某個時刻,有科學家寫道,路殺造成的死亡超過了狩獵,成為「陸域脊椎動物死亡的首要直接人為因素」。你想到的各種環境問題,像是水壩、盜獵、超級大火, 都不如道路所殺死的生物多,只是道路致死的現象更不為人所知。每個星期死於美國道路上的鳥類,比死於「深水地平線」鑽油平台漏油事件的鳥類更多,但憂心路殺現象的人卻只有少數。隨著交通量增加,情況變得愈來愈糟。半個世紀前,只有百分之3%的陸域哺乳動物死在道路上,到2017年,死亡數量增加了4倍。對有爪、有蹄或腹部有鱗片的動物來說,高速公路愈來愈危險了。

道路也以其他更隱匿的方式扭曲我們的星球。羅馬的卡西亞大道(Via Cassia)於西元前100年左右完工後,路面累積的沉積物開始流入蒙特羅西湖(Lago di Monterosi), 刺激藻類大量繁殖,永遠破壞了這座湖的生態系統。正在侵襲雪松樹的真菌──側疫黴病菌(Phytophthora lateralis),會藏在卡車輪紋中搭便車。小小的紅火蟻是殘酷的昆蟲, 因為會螫大象的眼睛而惡名昭彰,在非洲加彭,紅火蟻隨著伐木道路傳播的速度,是平常的60倍。

道路本身覆蓋美國不到百分之1的土地面積,但影響所及(用生態術語來說為道路影響區域(road-effect zone))卻涵蓋整整20%的美國國土。若把車停在路肩上,然後深入路旁樹林約800公尺,看到的鳥類數目仍然不如沒有道路的荒野。若再步行深入3公里左右,看到的哺乳動物仍然較少。如果你是凱魯亞克(Jack Kerouac)的讀者,可能從小沉浸在「高速公路代表自由」的信條中。但如果你是一隻灰熊,高速公路代表的可能是監獄圍牆。

道路帶來的影響如此複雜,以致於很難確定影響的盡頭在何處。加拿大卑詩省的馴鹿群已經縮減到成為一種神祕的群體,原因之一是灰狼可經由伐木和採礦的道路侵入,這是人為災難,只是偽裝成自然掠食現象。美國有將近五分之一的溫室氣體排放量來自汽車和卡車,造成氣候變遷的因素中,以交通的影響成長最快。在此同時,電動車數量持續增加, 車輛電池需要用到鋰和其他金屬,促進了採礦業的繁榮,這可能會破壞智利、辛巴威和美國內華達州等地的地景。道路也會造成棲地流失,而棲地流失是野生動物消失的重大原因。在砍伐阿拉斯加的雨林,或把婆羅洲的叢林變成只種油棕的耕地之前,都需要道路把機械工具運進去,並把農林產品運出來。可以這樣說,道路是萬惡之途。

不過,道路不僅造成輸家,也能汰選出贏家。美國亞利桑那州的高速公路就把降雨引入溝渠,使得沙漠土壤軟化,囊鼠也因此受惠。這些囊鼠會沿著路肩,挖掘出有如地鐵的地下道系統。美洲鷲、渡鴉和其他狡猾的食腐動物,因為路殺獲得額外的食物,因此數量愈來愈多。草原棲地被玉米田所取代的蝴蝶,因為路邊雜亂生長的馬利筋叢而得到救贖。

在英國,這類棲地稱為「軟地產」(soft estate),也就是說,道路雖然破壞現有的生態系統, 卻也創造出新的生態系統。曾有生物學家帶我到高速公路一處橋下,指出有數百隻避光鼠耳蝠棲息在橋的縫隙中,並未受到公路上往來交通的干擾。

道路生態學成了顯學

道路產生的影響如此之大,卻直到20世紀末,才真正受到科學界應有的重視,不免讓人覺得驚訝。1993年某個下午,地景生態學家福爾曼(Richard Forman)和幾個學生,站在他位於美國哈佛大學的辦公室裡,研究一張森林衛星照片。福爾曼正在詳細解釋森林的特徵,像是水流過哪些地方、為什麼人們把房子建在那裡、動物如何在森林中移動等,但突然間,他停了下來。他對我說明當時的情況:「我注意到照片上有一條對角切過的長線,那是穿過森林的雙線車道。於是我說:哎呀,我們對這張照片中其他事物的生態都有不少了解,但對於這條路的生態卻了解不多。」這個意外的想法啟發了福爾曼,他很快創造出一個專門術語:道路生態學(road ecology),大致定義為有關「道路和交通用地如何改變周邊動植物」的研究。

福爾曼並沒有立刻吸引到信徒。隔年,有個大型的政府委員會邀請福爾曼,向交通運輸界的高層介紹他的新研究領域,但他只得到禮貌的笑聲。有位工程師揚起一邊的眉毛說:「你不是來這裏要我們停止輾壓動物的,對吧?」然而到了1990年代後期,道路生態學開始蓬勃發展。福爾曼和其他先驅陸續發表論文、編寫教科書、召開會議,吸引了好奇的官員。福爾曼說:「突然之間,道路生態學成了顯學。」

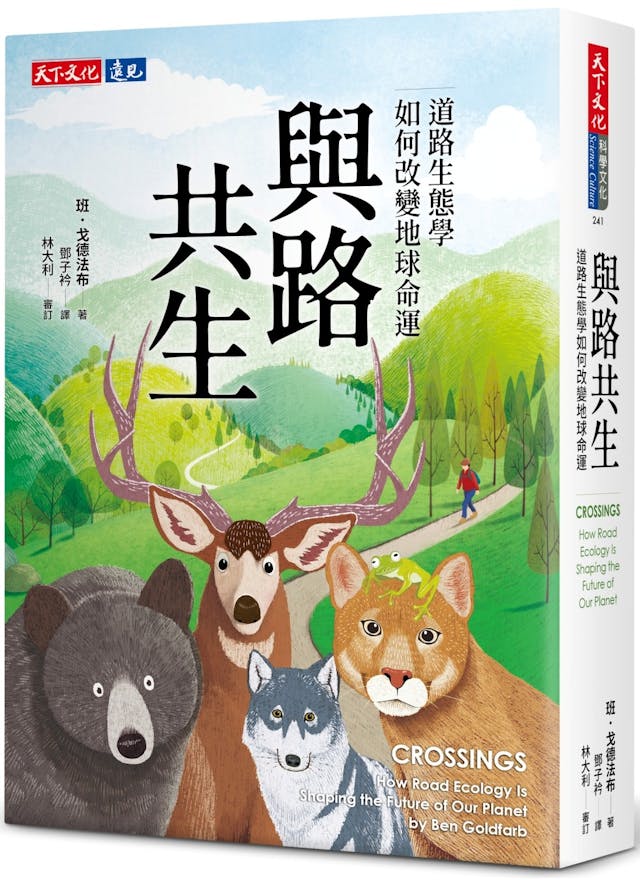

新書簡介:

書名:《與路共生:道路生態學如何改變地球命運》

作者:班・戈德法布

譯者:鄧子衿

出版社:天下文化

出版日期:2025年4月

作者簡介:

班・戈德法布是屢獲殊榮的環境記者,作品發表於《大西洋月刊》(The Atlantic)、《紐約時報》(The New York Times)和《國家地理》(National Geographic)雜誌等知名出版品,並收錄於《美國最佳科學與自然寫作》選集。前作《渴望:河狸令人意外的袐密生活及重要性》(Eager: The Surprising, Secret Life of Beavers and Why They Matter)榮獲美國筆會/威爾森文學科學寫作獎(PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award)。現居科羅拉多。