冒冒失失地闖進某所不常光顧的咖啡店,一開口就對上前迎接的店員說:「你好,我想要一杯『冰美式』。」店員微笑點頭,立刻替我下好單。捧着「冰美式」離開後,忽然覺得不對勁:不對,這家不叫「冰美式」(iced Americano),叫「凍long black」!一定讓店員見笑了,真是不好意思。

冰、凍、冷、涼的用法,是個常常令人頭痛的語文問題(至於Americano與long black,則是另一個語文問題)。這還讓我聯想到一道很適合夏天吃的菜式:我們吃的涼拌麵條,應叫「冷麵」,還是「涼麵」?

涼麵還是冷麵?

冷戰時期很受香港讀者歡迎的女作家十三妹,曾在《新生晚報》的專欄散文〈從涼麵談到青島的牛排〉中,提到涼拌麵條應叫「涼麵」還是「冷麵」的問題。話說她某天在「霜崖先生」(即葉靈鳳)的專欄中讀到「冷麵」二字,便覺奇怪;因為葉氏是海派人,不是廣東人;所以上海風味的涼拌麵條,按理應寫成「涼麵」。

十三妹本身也不是廣東人,是祖籍山東的越南華僑,曾遷居至很多地方。她思前想後,認為葉靈鳳之所以稱「涼麵」為「冷麵」,是由於外省人久住香港後,漸漸習慣廣東詞彙的緣故。最有趣的地方,是當時的副刊編輯在十三妹的結論之後,下了按語,解釋「上海人亦有叫冷麵的」。這位編輯,可能是從廣州赴港定居的著名報人三蘇(高雄)。

編輯先生所言非虛:另一位在《新生晚報》寫專欄的海派作家司明(馮鳳三),便兼用「冷麵」和「涼麵」二詞入文,看來不是廣東方言之影響使然。這碗麵一口氣就扯出了,香港報刊文學史代表人物所展現的文化處境,不可謂不「和味」。

如從字意來看,東漢《說文解字》以「寒」為「冷」,可見「冷」正是與低溫有關;而「涼」指「薄」,《說文解字注》認為是「以水和酒」,即用水來稀釋了的酒之意思。「凍」呢?是「仌」的意思,《說文解字注》解為「初凝」,也就是我們現在說的「冰」了。至於「冰」,是「水堅也」,指凝固的水。如此看來,不論地域背景的話,似乎「冷麵」更佳。

美味秘訣 盡在爽口

涼麵、冷麵不是上海獨有菜式。香港可以吃到各式各樣的冷麵,如盛岡冷麵、中華冷麵、冷素麵、冷蕎麥麵、冷烏冬、越式凍檬、韓式水冷麵、四川涼麵、台式涼麵、通心粉沙律;還有零食店的撈冷麵。

港式上海菜館涼拌麵條叫「冷麵」居多,但不常賣冷麵,大多只有雞絲粉皮,更莫說是可以伴着冷麵吃的咖喱牛肉湯了。這些菜館的涼拌醬會以芝麻醬、醋為本,總是調得黏稠。芝麻醬有時太多,越吃越苦,沒法整碟吃光。如此涼拌,不可能不膩,並非稱職的前菜。

司明為寧波人士,自滬來港時,已屆青壯年,言談之間總是強調「正宗」,其實是老式之意。他在〈從冷麵想起〉憶述自己在上海所吃的「正宗冷麵」,應只有麵條、醬汁、醃薑絲、芽菜,以「得一『爽』字」。他批評加上「澆頭」(下麵配料,鋪在麵上或隨麵另上)的,如火腿、雞絲,都是左道旁門。

另有一位在《新生晚報》署名「阿筱」的小說專欄作家,背景與海派的司明非常相似,常常談及上海飲食。阿筱以第一人稱寫的侍應小說專欄,叫「托盤私記」。他好幾次提到冷麵,如〈吃冷麵必須銀芽多〉、〈雲中燕批評三絲冷麵〉和〈陽春冷麵多芽菜〉等。其中的三絲是雲腿絲、雞絲和鮑魚絲。

阿筱在小說中借故事人物為店家偷工減料,用「外國火腿絲」充雲腿絲而嘆氣。這做法現在愈來愈常見,我也吃過加了三文治火腿絲的「上海冷麵」,感覺有點搭錯線。

熱食的拌麵、撈麵與凍食的涼麵、冷麵,做法與吃法挺不一樣。綜合司明、阿筱等人心得,冷麵要爽口,有三個秘訣:一、熟麵條過冷河後,要拌入熟食油防黏,再行冷藏;二、多放芽菜;三、減少芝麻醬的分量,甚至不用芝麻醬,只用芝麻油。

白蘭地做冷麵汁

十三妹平時不多談論飲食,卻在〈從涼麵談到青島的牛排〉先說起上海冠生園的涼麵,再詳細介紹自己家裏的涼麵製法,新鮮感十足。她說的是「涼麵」;這裏大膽改成「冷麵」,用粵語讀起來聲調較高,似乎更加好吃,望十三妹不會見怪。

我們叫十三妹所做的冷麵為「十三妹冷麵」吧。她會在拌麵醬汁中,放少量白蘭地來增香提鮮,吃法新奇。此冷麵挺符合司明、阿筱之言,會用放涼的熟食油拌過麵條;配料則不拘於司明的「上海正宗」,有雞絲、芽菜、冬菇、韭菜花、去皮炸花生。麵汁除了白蘭地外,尚有豉油、醋、芝麻油和辣椒油。

至於十三妹用的麵是什麼麵呢?她沒有說清楚。這大概是當年大眾都知曉的家常知識,根本不須說明。香港賣的「上海麵」多是厚實的白粗麵、白幼麵;另有薄身的白寬麵、黃幼麵。涼拌用薄身的黃幼麵最好,但不好買,我買不到,改用薄身的白寬麵。總之用薄身的好。醋則應用黑醋,不用白醋、紅醋。吃過用雞胸和雞髀的雞絲,覺得是雞胸的細緻。

氣溫開始上升,一下子衝上攝氏三十度了,正是冰、凍、冷、涼的好時節。十三妹已去多時,當年文字以辛辣見稱;她肯定比一般人更深明降溫之必要。比起貨架上現成的涼拌麵醬、麵汁,我們應會更喜歡名家自製的爽快。降溫歸降溫,辣椒油還是會放;筆尖的火,不輕易下。

十三妹冷麵製法:

材料:上海麵100克、雞胸柳50克、乾冬菇2朵、芽菜50克、韭菜花50克、去皮炸花生2湯匙;豉油、食油、黑醋、芝麻油、辣椒油、粟粉、白蘭地適量

做法:乾冬菇浸發後洗淨、切絲。雞柳洗淨後去筋、切片,用豉油、麻油、粟粉醃至少20分鐘。冬菇絲、雞片隔水蒸熟。雞片撕成幼絲。放涼。上海麵沸水煮熟,夾起後拌以常溫的熟食油,涼透後靜置於雪櫃。芽菜洗淨後摘去頭尾,快速汆水,晾乾。韭菜花洗淨後切段,沸水燙熟,晾乾。用醬油、黑醋、芝麻油、辣椒油調出麵汁,最後以白蘭地增香。在麵條上逐一擺放韭菜花、芽菜、冬菇絲、雞絲和炸花生。澆上麵汁,拌勻食用。

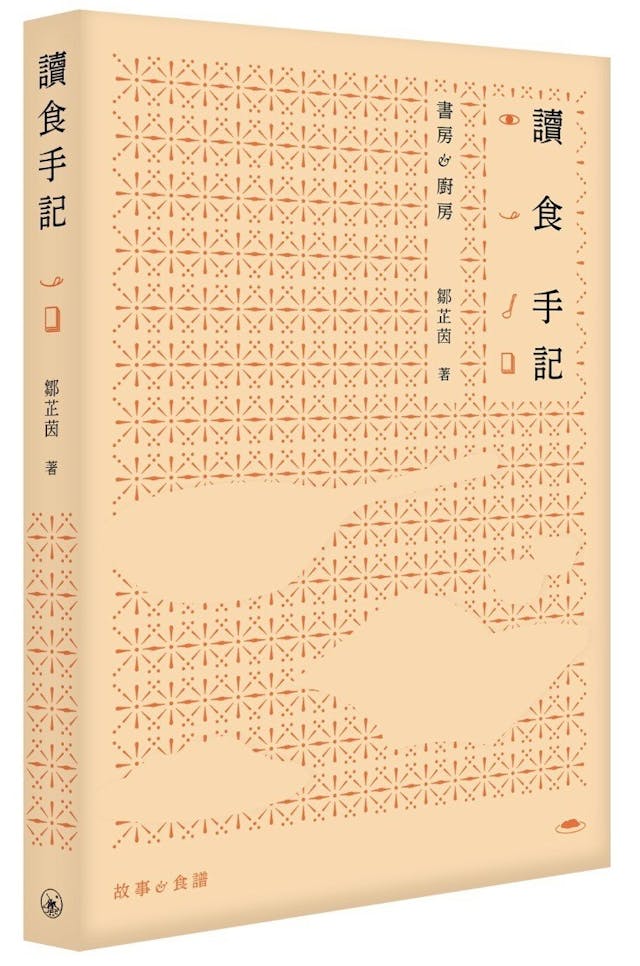

原刊於《讀食手記》,本社獲三聯書店授權轉載。

新書簡介:

書名:《讀食手記》

作者:鄒芷茵

出版社:三聯書店

出版日期:2025年3月

作者簡介:

香港中文大學哲學博士,從事飲食文化研究,並撰寫報刊專欄。曾獲中文文學創作獎、青年文學獎。著有《食字餐桌》、《小食部》及《疊印:漫步香港文學地景(一)、(二)》(合編)。