奉勸大家放下不切實際的欲望,老老實實做好自己的本分,把握機會好好修行,我們雖然不是富二代,但卻能「既得人身,又得聞佛法」,這才是更加珍貴的福報。

對我們的人生最重要的,其實是要時刻保持一顆「清明」的心,也就是佛法講的「自淨其意」;但是不可能知道便能做到,必須透過不斷努力修行,每個人本自具足的智慧,才能夠顯現出來。

很多人只聽從自己腦袋裏的聲音,並且認為是真實不虛,完全交由個人業力的好壞去做主導,曾否想過是被自己的思想欺騙了?

屈指一算,我們在一念之間就製造了81000個生滅妄想,都是圍繞着「貪、嗔、癡」等等煩惱妄想,對我們不但毫無幫助,還會帶來無窮的困擾。

佛法並非什麼神秘哲學的創見,只是把事實「如是」的呈現,是超越語言文字所能形容的,因此我出家以來都沒有講經說法,跟大家講的都是分享自己在學佛過程中體驗到的一點好處。

我們不可以指令世事如何發生,必須開放地對待轉變與無常,因為它們是生命中的事實。既然真相是無常,便要學習開放地面對身體、精神及外間的轉變。

所謂到達完美,就意味着不能更進一步,就像我們的人生,只要順應自然,不試圖處處追求完美,就能體會生命中變化和成長的樂趣。

自我執着很重的人,會把一切問題的責任都推卸給別人和社會,不肯承擔責任,假如不懂得知錯、認錯,學佛便很困難。不需要否定自己的過去,否則無法繼續往前走,最重要是把握當下,便會找到出路。

禪的美學是簡單、直接、生動、自然的,傾向表現出事物原來的本質和樣貌,讓人比較容易看清事物的真相。

日本的文化自古以來受到中國的影響很深,有不少漢字都是互相通用的,當然也有些意義完全不同,不過經由上面兩個例子,學佛的人更該警惕,語言文字都只是「指月之指」,重點是月亮的方向,而不在於研究手指本身。

疫情限制了大部分人的活動,當時很多人都希望能夠盡快回復正常的生活,但其實什麼才算是正常的生活呢?這是一個很好的機會讓我們停下來思考一下,究竟生命的意義是什麼?

學佛修行並非要毫無情緒,只是不要被它帶着走而壞事。煩惱即菩提,覺察情緒生起的時候,就是讓我們進步的時機,千萬不要白白錯過機會。

學佛修行的重點是不要「心隨境轉」,修行是自家的事,不應因別人分門別派就因噎廢食的。

修行的重點是修自己的心,不論身處何時何地,都能讓心不攀緣,不受外境干擾,更不會拿外在的東西揹在身上以為自己已有所得。

一流高手並不在乎有人勝過自己,因為這代表着可以從別人身上得到更多啟發, 而懂得欣賞與讚嘆別人的謙和學習心態,才是真正高手的氣度。

從新聞上看到,很多人覺得隔離是一件苦事,甚至有些人會抓狂逃走,但修行的人卻可以樂在其中,證明一念天堂,一念地獄,是完全由自己選擇的。

我們會產生恐懼的原因,來自害怕有可能發生的未知,而非必定會發生的事。假如仔細觀察,會發覺恐懼其實只是一種情緒和感受,並不真正存在,只要我們的心經常保持平靜安穩,其實不會那麼容易被它影響。

人貴自知,把自己看得太高或者太過重要,只會令人走向貢高我慢,最終必會失敗的道路。只有腳踏實地,不斷自我充實,才能得到真正的成功。

剛剛接觸佛法時,善惡二元對立的觀念仍然很強,對於佛法強調不落二邊的概念很難捉摸。不過不容易不等於不可能,重點是要多點用心親自感受。

閉關期間和自己獨處時,會覺察到有很多細微的情緒生起,例如是否會因為沒人看到而懈怠放逸?還有遇到八苦之中的「五陰熾盛」生起時,假如處理得不好,方法又用不上,甚至可能會出現情緒問題。

《華嚴經》說:「若人欲了知,三世一切佛,應觀法界性,一切唯心造。」因此懂得調整自己的心態,不去太多分別計較便非常重要。

學佛是「如人飲水,冷暖自知」,若是用自己的標準去判斷他人,反而是劃地自限,執着在佛法的表面現象上了。

不能只是跟隨大眾的既有觀念來走,過程中不要害怕失敗而不敢嘗試。世界上沒有一種方法是適合全部人的,必須親身經歷,才能走出每個人屬於自己的人生路。

只要我們的心得到自由,便不會埋怨或者覺得受困在獄中的痛苦,也不用再時常想着什麼時候才可以出獄,因為所謂的監獄已經不能困着我們了。

因此我們看四正勤中的善惡,應該要先去除「我認為應該如何」的習氣,當習氣減弱我執就容易放下。「我執」放下了,自然就像六祖說的「不思善,不思惡」,一切才會回歸本來面目。

因此我們看四正勤中的善惡,應該要先去除「我認為應該如何」的習氣,當習氣減弱我執就容易放下。「我執」放下了,自然就像六祖說的「不思善,不思惡」,一切才會回歸本來面目。

大部分人都喜歡聽讚美的說話,如果選擇用「硬碰硬」的方法去處理不認同的地方,只會令僵局加劇。反而一句簡單的讚美,可以化解仇恨,並且帶來積極和鼓勵的作用。

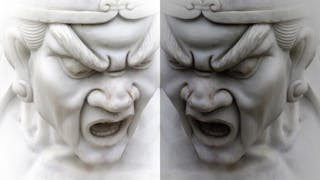

佛像只是代表佛陀慈悲和智慧的本懷,不管樣子如何,我們恭敬禮拜的,其實是它所象徵的意義,而不只是佛像的表面形象。

同一個人在同一天的身體經歷相同,但究竟是享樂還是受苦?很明顯是由自己的心來決定的。

手機本來是讓我們使用的工具,很可惜現在大部份人卻變成手機的工具。它本來是要讓我們工作得更有效率,能節省更多時間的,但是結果卻讓很多人不知不覺地浪費更多時間。