早有60年前,錢穆早已告訴中國人,西方是工具文化,手段文化、而東方是道義文化,自然文化;西方是性惡論(人有原罪),東方是性善論。

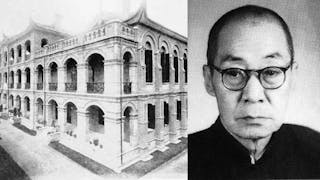

沈燕謀先生(1891-1971)學貫中西,生前曾任新亞書院校董暨圖書館館長。《沈燕謀日記節鈔及其他》一書以豐富的圖文材料,細意為這位重要的前輩描下可供後人瞻仰的身影。

香港現今的情況讓大家更明白《易經》物極必反的自然規律,也是人性管理與社會發展的正反兩面教材!這次天災人禍,是我們最佳的學習個案,治世之災皆為祥瑞,尤其是當權的管理者,更應好好學習居安思危、未雨綢繆。

1987年台灣解嚴,中國國運轉變。台灣人大批返大陸,但多少人聽從錢穆之言,同學們宜細讀開卷有益,是為記此次發言的感懷。

香港台灣經濟下沉一段時間不可免,要浴火重生,要解決這一大批深層次問題,如何令港台人士同意認祖歸宗,是中國人的第一大事。

看香港還要看大局,世界大勢是中美之爭,香港只是一棋子,是事件之一,而歷史絶非僅依循某一條路線,同時必有許多事件,頭緒紛繁,各自前進。

我們不否認《詩經》的本質是文學的,但同時必須清楚《詩經》的雙重身份,她既是「詩」,也是「經」。

「知人」,「其本在知己,其極在知天」。讀歷史要從這個角度來讀才有大好處,才能知道自己的舞台,和扮演好自己的角色。

為什麼人在危難之中願意作出犧牲?承擔一個付出生命的後果呢?這其中有一個秘密, 就是人是 一個有豐富感情的存在,而不是一個純理性只懂計算的存在。

世上從來沒有白做的事情,你所有的努力都會有收穫,成功是收穫,失敗也是一種收穫。也許有的收穫你暫時看不到,但隨着閱歷的增加,你會認識到收穫體現在了哪裏。

新亞教給我的,相信是「艱苦我奮進,困乏我多情」的忍耐,以「千斤擔子兩肩挑」的態度面對困境,和「趁青春,結隊向前行」那份熱誠。

談到「為往聖繼絕學,為萬世開太平」的崇高理想,離不開做學問的理念。「絕學」的價值在其純粹性,認識其純粹之餘還得反思其傳播及演繹時如何受到動搖。

果效為本,對於能夠量化的學科或許用處很多,但在人文學科的教學上,強調的是人生的完成,能夠用以評估學習果效的,肯定不會是課後的測驗考試。

呂思勉曾以14年時間,專心閱讀「二十四史」三遍以上,用功之勤,當世史學家殆無出其右。學者嚴耕望尊陳垣、陳寅恪、呂思勉、錢穆為二十世紀中國四大史家,此說已漸成學界共識。

莊子說:「道術將為天下裂。」今天世界的道術,則全為人人各自營生與牟利。德性一觀念,似乎極少人注意。職業為上,德性為下。從事教育工作者,亦被視為一職業。

三夜四日台北文化旅遊團,在天公和各方配合下,順利結束。積累經驗之後,藍亞旅行社預計在10月中下旬再辦一次,到時張錦滿隨行,會加以優化。

香港的學校教育大都能讓青少年人掌握到不同的學習能力,但香港的學校教育未能有效地培養出有「核心素養」的青年人,但什麼是「素養」,什麼是青少年人應有的「核心素養」?

梁啟超和錢穆二人,其治學途徑與研究興趣,都顯示了近代中國學術史上一種開拓與傳承的關係。

錢穆在20世紀中國史學家之中是最具有中國情懷的一位,他對中國的光輝的過去懷有極大的敬意,同時也對中國的光輝的未來抱有極大的信心。

梁啟超、錢穆二人的學術理念不盡相同。梁啟超旨在啟迪群眾的新民史觀;錢穆在有關學術史的理解中,隱含一種通史觀點,且確信中國學術中某些思想成份,已成為一種人文價值的信仰。

錢穆燕大的學生曾回憶:「他在課堂上講起書來,總是興致勃勃的。他談吐風趣,頗具幽默感,常有輕鬆的妙語、警語,使聽眾不禁失聲大笑。」

作為一個經濟學家,如果將校園當成社會的縮影,則會發現社會上也有很多不同弱勢社群需要幫助。

達到「天人合一」,不只是中國人的專利,而是世界共同之目標。

全球化和網絡化像海嘯一般逼到了你的書房門口,一個大浪打來,你還沒站穩,下一個更大的浪已經把你打倒在地。

不一定要做到天人合一,但也不要害怕人機合一的未來。是為禱。

作者希望新亞人好好拿這本錢穆的《人生十論》,看看這兩章令人頓悟的文字。是為禱!

靈魂在高處的人,不會有漫長而恆遠的孤寂。

真、善、美的價值,皆立足於人自身之性情:人要成長,自當求真、求善、求美。歷史既然是人成長的紀錄,其中當然也有求美的部分,而且是不可分割的部分。

我們不要光陷入歷史的悲慘中,這很容易使你失去志氣,你必須從歷史的悲慘中看到人的努力、人的可貴。