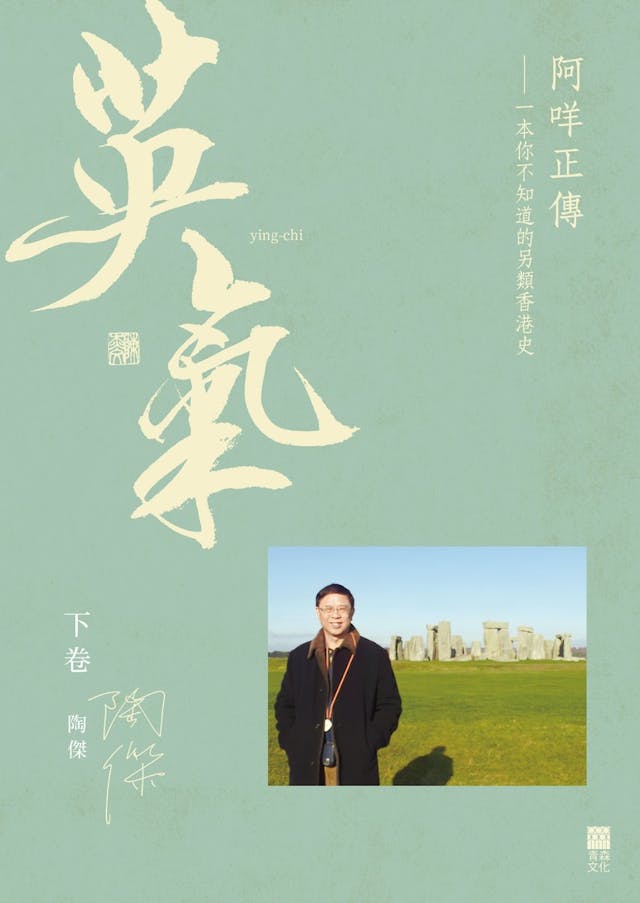

抗爭者、愛國者、建設者以及世界公民,這是石中英對自己一生的總結,伴隨其自傳《英氣》下卷的出版,他終於找回自己,並給自己一個滿意的交代。

作為在英殖香港出生的洋買辦之孫、西關大少之子,從少年抗爭者、愛國者,在中國大陸的改革開放浪潮中,逐步蛻變成歐美巨企的在華「買辦」。如今,他的生命歷程以「阿咩」之名,在《英氣》下卷中得以紀錄與再現。

歷史的大體老師

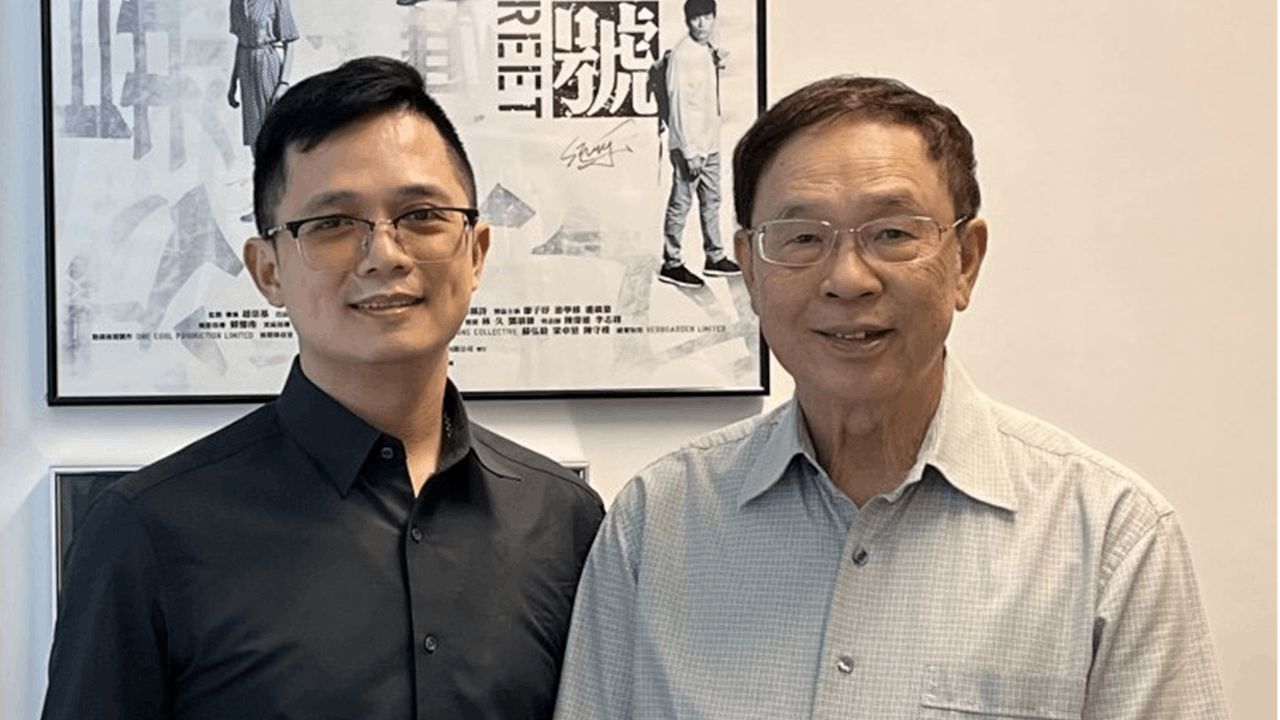

《英氣》始於2013年啟動的「墓誌銘計劃」,石中英的初衷是希望自己成為歷史的「大體老師」,將自己在英殖香港出生、成長、奮鬥的經歷以作者陶傑的視野紀錄,讓同代人甚至後來者解剖,以汲取時代經驗和教訓,同時記錄一個逝去的時代,向曾經同行和伸出援手的親朋致敬。傳記歷經12載,經過大量的歷史素材收集、親歷者口述訪談、學者引註編校等工作,紀錄了阿咩從1950年出生於英殖香港,奮鬥至1997年的回歸夜,上卷已於2023年12月出版,下卷將於2025年7月發行。這不僅是一段個人傳奇的敘述,更是對整整一代香港人政治認同與身份掙扎的書寫。

《英氣》的原稿有逾30萬字篇幅,但經過多次修訂後,作者陶傑刪除了具有強烈個人立場和價值觀的內容,以求呈現真正笑罵由人的阿咩。石中英清楚自己在坊間有爭議,因此《英氣》中加入了宏觀的時代敍述和對他批判的聲音,並嘗試以更多的真相讓外界能更全面地理解他與這段歷史。

《英氣》下卷共七章,講述阿咩成家置業,下海經商的黃金年代,融合本土洞察與全球視野是他最大的優勢。期間阿咩與時代共進,成為中國旅遊的拓荒者、中國彩管業的造王者、連通世界的國際買辦,其命運軌跡之曲折與複雜,彷彿一部當代港商的歷史長卷。亦如石中英所言:「時代造就我,我改變時代。」阿咩的角色已經不只是港商,他連結兩岸三地、甚至全球,他在中國旅遊與彩管業的發展,幫助塑造中國開放中的現代形象;他又藉此回應世界,使自身成為一座橋樑:既是「建設者」,也是「世界公民」。

被時代洪流裹挾前進

歷史予以石中英的際遇,讓他以獨特的方式,建設中國並「在時代中回應世界」。石中英將自己比做阿甘,自己能略有所成,是因為從少年成長至今一路遇上貴人,在各種因緣際會中被時代的洪流裹挾前進。

在半紀錄片《憂鬱之島》拍攝中,石中英重訪域多利監獄,導演安排了一位曾被捕的年輕示威者與石中英展開「對話」──由一位青年演員飾演少年時期的石中英,與如今的他並肩出現。那一刻讓石中英「不禁潸然淚下」。對方問石中英:「你是否曾經後悔過?」石中英答道:「在獄中,我夢想五星紅旗在香港升起,30年後,紅旗終於升起了,我不後悔。」

石中英回憶:「《英氣》是我對從未後悔過的人生選擇的總結。我認為自己幸運地站到了歷史正確的一方。」六七暴動、六四事件後的自省與沉澱,使他成為少數願意正視自身歷史角色的人。

充滿矛盾的一生

《英氣(下卷)》由長期研究香港左翼與政治文化的學者陳偉中博士主編,「描寫阿咩不容易,因為他的一生充滿矛盾」。他續指,石中英代表的是「那一代最尷尬的香港人:無法徹底左傾,亦難以全然右轉,夾縫求存,始終難以找到確切的定位」。

書名「英氣」一語雙關,既指主角阿咩之個性風骨,亦象徵那一代港人身處歷史浪潮中的堅持與理想。「他們或許未能成功,但他們曾努力嘗試過。」陳偉中如此總結。這本書寫的,不僅是創業與政治的故事,更是陸港之間、歷史與個人之間那條模糊邊界的探索。

陳偉中指出:「這難免是一部含有修補記憶的作品……但最後我們的目標是既關於阿咩,也超越阿咩。」對於石中英所處的歷史時期,他們試圖提供更多證據,尋找更多真相,對於歷史的敘述做些補白工作。

在當代香港逐漸進入語言與記憶的重構時期,《英氣》所提供的,是一種另類的可能:不刻意歌頌,更強調反思甚至否定,目的是試圖理解那些在歷史縫隙中奮力掙扎的人,他們的矛盾、堅持與困惑。《英氣》的出現,使歷史不再只是抽象的大敘事,而是通過「阿咩」這樣的個體,變得具體、有血有肉、有聲有色。而石中英,則以阿咩之名,留下了一段另類香港史。

原刊於《亞洲週刊》,石中英授權本社轉載。