只緣身在此山中

認識董啟章,當然從他的作品開始,第一次看他的小說,是在1992年,他創作的第一篇小說,就是刊在《素葉文學》的〈西西利亞〉。接着的幾年,斷斷續續看他的作品,如《小冬校園》、《安卓珍尼》……當年,我還在中學任教中文。

其後,因工作關係,我曾邀請他為中學教師擔任「小說創作工作坊」的導師,故此,有機會聽過他的課。

2006年,在「紅樓夢獎」(註)頒獎典禮上,我遇見董啟章,那是第一屆,首獎作品是賈平凹的《秦腔》。他的《天工開物‧栩栩如真》,作品以收音機、電視、汽車等舊日生活物件的演變史,描畫出香港的歷史,把香港一個普通人家三代的生活,書寫出大時代的感覺,可惜只獲決審團獎。

步出大堂,準備離開時,剛好碰到董啟章,跟他攀談起來,「如果我獲得首獎,接着的兩年,便可專注於創作……」他淡淡道來,卻令我我心中一涼,那份悲涼的感覺,一直揮之不去。

一個專業寫作的優秀作家,也得生活啊,煑字療飢,談何容易!

2014年,董啟章獲選為香港書展年度作家,在書展的講座,我又再一次遇見他,台上的他,與黃碧雲對話,侃侃而談,一貫的平和冷靜。

又過了幾年,他的新作陸續面世。9月下旬,偶然在報章上,看了他新作的第一章〈虛無的理性主義者〉第一節。閱罷,我深感興趣,遂萌起約他做專訪的念頭。

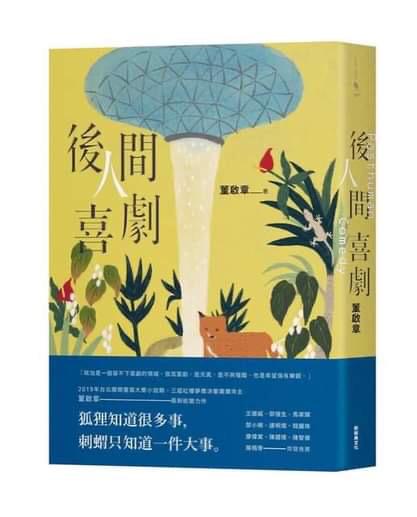

他好爽快,答應了邀約。訪問前,我將《後人間喜劇》,仔細地看了一遍。模控學、熵理論、康德機器、魔術子彈、旋轉瀑布……在故事中混戰,他將哲學、科學及文學融於一爐,對讀者來說,頗有吸引力,也別具挑戰性。

訪問那天,坐在餐廳的一角,我們聊將起來,就從閱讀說起……

註:「紅樓夢獎:世界華文長篇小說獎」,由香港浸會大學文學院主辦,每兩年舉辦一次,評審團會選出一本最優秀的長篇小說為得獎作品,獲獎作家可獲港幣30萬元獎金。

人生識字閱讀始

董啟章生於1967年,成長於小康之家,父親在塘尾道創辦「董富記」五金小工場,養活家人,而母親則全職照顧兩子一女。

在喇沙小學念書時,他已愛上閱讀,「小三、小四的時候,曾經喜歡閱讀有關戰爭的書。」

那時候,他住在深水埗柏樹街的唐樓,鄰近太子站,附近有一間「大大百貨公司」,那個地方,現在已變成聯合廣場。「大概在三四樓,有售賣玩具和書籍的部門,我先看看玩具,然後才看書。」那裏有20多本有關戰爭的翻譯書,是關於二次大戰的,「雖然零用錢不多,我會儲起來買戰爭書,我覺得很刺激……男孩子都愛看這類書。」到中學階段,他升讀喇沙書院,什麼書也看。

中四時,他念的是文科。社會風氣影響所及,男校通常以理科為重,念理科的學生,成績比較優良,出路也較多。事實上,他的成績相當優異,全級之中名列前茅,竟然選讀文科,老師也感到很詫異。

「我為人愛唱反調,不想跟風,反正我對文科——凡是關於『人』的科目都很感興趣。例如文學、歷史等。」中四有六班,四班理科,文科只有兩班。念文科的同學,大部分是非自願的,多因成績不好,被迫選讀文科,學習態度比較散漫……

董啟章不怕受到同學影響,父母較開放,也不作干預。「無論學習環境如何,我照讀文科班。他們通常不愛聽書,上課時吵吵嚷嚷的……也不會認真讀書。」他覺得同學並不太壞,只是較為頑皮而已。

「他們對我很好,不會因我成績比較好而排擠我,我讀得很開心,大家相處得好融洽。」學校沒設中國文學,他念的就是中史、世史、地理、經濟等科目。「會考時考8科,有5科A,但中文只考到C……」他微笑着,細說當年。

少男情懷也是詩

在初中階段,從未想到將來會走上寫作之路。中四、五開始,他喜歡文學,目標比較確定。可是,直到升讀預科,才有機會選讀中國文學,「我當時不懂什麼是當代文學,更遑論香港文學。閱讀的大多是古典作品,看的是《三國演義》、《水滸傳》等書,也會看看徐志摩,好像比較浪漫。此外,受到老師影響,特別喜歡何其芳的散文,最愛《畫夢錄》……」

董啟章在預科時,除了中國文學、選讀中史、西史和英文。「當時文科A班,有六個同學來自外校,喇沙原有的文科學生,成績都較弱,只有三、四個人可以升上中六。」

他坦言,從陳瑞祺喇沙中學轉過來的同學巢立仁,對自己的影響很大,「那時,他已經看了很多古典作品,文學根柢很好,常帶我去旺角的二樓書店,例如學津、南山等買書。那時,他已懂得選擇版本,甚至開始看線裝書……我跟他在一起,他買什麼書,我就跟着買什麼書。」

接着,他提到何貞顯老師,「何老師是位儒雅的文人,學養湛深,書法好厲害,板書就好像寫毛筆字。他教書好吸引,而且好有啟發性,不是為考試而教,他的教學熱誠,感染了我,我好想學他一樣。」董啟章深受何老師影響,立志要進入香港大學讀中文。你瞧,身教何等重要!

少男情懷也是詩,他開始寫散文,帶點年輕人的傷感,偶然投稿到校刊去。

他曾經與同學試辦文學刊物《青苗》,以柯式印刷出版,但只辦了一期。一來沒有資金,其次亦沒有什麼迴響。

董啟章於1986年進入港大,第一年修讀中文、中史及英文,「我覺得中文系的氣氛,好像不太適合我,在這裏很難學到什麼,因為每班都超過100人之多。」

二年級時,他開始修讀現當代的作品,「當時有兩科是陳炳良教授的課,也涉及西方理論,不過不太深入,也不大吸引。」此外,他也修讀英國小說、歐洲小說和英國戲劇。

在三年級時,他轉讀英文和比較文學。「修讀外國文學,帶來新的刺激,亦能引發思考,不單拓寬了個人的視野,令我對文學的觀念,亦有所轉變。」他接着補充,「其實中國文學相當宏闊豐實,可能是學習方式的問題,沒有新的動力,有點停滯不前,所以要轉換一下……」

「寫作刺激創意,創造力比較大,以前寫文,都以模仿為主,參照其他作品,而文學,一定要不斷創造出不同的表達方式。」他開始強烈感覺到寫作的需要。

那時的董啟章,仍未開始寫小說,大學畢業後,他報讀比較文學碩士。那一年,「比較文學」正式獨立成「系」,因資源有限,未有Studentship,他自行找兼職。「我到聖心書院做半職,教中四、中六兩班英文。」上午教書,下午回大學圖書館看書。「我教書非常投入,教英文都幾新鮮,也不太辛苦。有時在學校逗留至四、五點才離開,還跟同事打羽毛球,甚至周末一起去行山……」教學的體驗很特別,他在聖心渡過了一段輕鬆愉快的日子。

毅然踏上作家路

兩年後,他回到港大當助教,大概在1991至92年間,幾個同學心癢癢想寫作,便組織了個討論會,定時分享大家的實驗作品,互相學習觀摩。

很多人都以為董啟章是也斯的學生,其實不然。「大學第三年原本想選也斯的課,但他那個學期卻休假,結果沒修成。到了念碩士,我研究的是普魯斯特,跟的是洋人老師。」

「那時,不知是誰把我們的小說給也斯看,他非常感興趣,主動把我們的作品,轉交給當時《星島日報》剛開設的文學副刊『文藝氣象』,那是1992年的事情。」就這樣,他們的小說被刊登出來。

「在這之後,我們便可以直接走到也斯的辦公室找他『傾偈』,跟他聊的,除了小說和詩,還有學術方面的話題。」與此同時,董啟章還跟同學搞了一份《文化評論》的雜誌,得到也斯支持,也刊登過「也斯專輯」。

關夢南先生主編的「文藝氣象」,在董啟章心目中,是一個「罕有的,如同天堂般」的地方,成了他最早發表短篇小說的園地,讓他持續發表了好幾個短篇。

「當時是1992至93年,每天副刊的全版文學版,能讓一個全無創作經驗的新人,每月發表一篇1萬字的短篇小說,分三天連載,稿費3000元,不只在今天,在當時也是天方夜譚。但這樣的奇蹟發生了,而我也因為這機遇而開始了寫小說。」他持續寫了一年,可以說是起步點,他強調,「沒有這一步,就沒有後來寫小說的董啟章。」

2009年,董啟章獲香港藝術發展獎年度最佳藝術家(文學藝術)。在頒獎禮上,他公開感謝關先生對「香港文學和我們那一代的新人所做的事情。」,同時,也感謝太太黃念欣「源源不絕的精神和實質支持」,讓他義無反顧地創作。

一年後,「文藝氣象」停辦了,關先生改為主編「陽光校園」。「他也找我寫過一些以校園為題材的小說,後來突破出版的《紀念冊》、《小冬校園》和《家課冊》,就是那時寫的作品。」不停的寫作,是練筆,也是一個學習的過程。

1994年,董啟章交了論文,開始思考出路的問題。「其中一個想法是繼續讀博士,將來在學院擔任教職,以研究為主,兼及寫作。」在未有決定的期間,他繼續創作小說,寫了三個作品,短篇、中篇、長篇各一,參加了台灣的小說比賽。結果,他憑《少年神農》及《安卓珍尼》,分別獲得第八屆聯合文學小說新人獎短篇小說推薦獎,以及中篇小說首獎,瞬間成為文壇新星,那年他只有27歲。

至於長篇小說《女身》,已進入「聯合報文學獎長篇小說獎」決賽的最後四名,但評審覺得入圍的作品不夠好,宣布獎項從缺。「記憶所及,評審團中有陳映真、鄭樹森……」

其後,他將小說重新改寫為《雙身》,於1995年再參賽,雖然入圍,卻與首獎無緣。難得的是,陳映真認得這篇小說,覺得作品大大改善了,建議頒發一個「特別奬」予作者,以作鼓勵。

「去到這個位,我肯定了自己寫小說的路向。」董啟章如是說。

展開人生新一頁

在香港謀生並不容易,在1994至96年間,他撰寫了很多書評,每月有大概五、六千元的收入。當時香港報紙的評論版很多,例如《信報》的「文化版」、《經濟日報》的「文化前線」,還有《星島日報》的「書局街」等,有好幾處地方可供發表,「寫書評不是創作,但至少可以『搵食』。」說到這裏,他不禁苦笑起來。

到1996年,可能九七將至,報章的文化版開始萎縮,他開始在大學做兼職講師,遊走於不同的大學。「例如嶺南大學,我從司徒拔道時期教到屯門,也曾在浸大、城大的創意媒體學院教過……」任教最長的一科,是「香港文學欣賞」,他在中大已教了十多年,直到前幾年,因為身體不好,才辭去教職。

1997年,正值回歸前夕,也是董啟章寫作生涯中重要的一年。他獲得第一屆香港藝術發展局文學新秀獎,同年,他與黃念欣結婚,兩人因為合寫《講話文章:訪問、閱讀十位香港作家》而認識,也因熱愛文學而走在一起。他們婚後離開深水埗,定居粉嶺,展開人生新一頁。

至2000年,他創辦「果占包創意寫作坊」,自行設計課程,課程以經典文學,如卡夫卡〈變形記〉、西西《浮城誌異》、卡爾維諾等作品為主導,延伸為寫作活動,反應相當好,「每班大概20人,周一至周六,時間表排得滿滿的。我通常在上午改習作,下午前往學校授課,每天舟車勞頓,弄得異常忙碌……」最初,他來者不拒,曾在二、三十間中學任教,兩、三年後,已感疲乏不堪,既沒有時間寫作,亦沒有精神醞釀構思小說,便開始「減產」。

所謂開風氣之先,「我覺得很開心,讓寫作人增加了謀生的機會。」其後接班人也不少,包括王貽興、謝曉虹等。「果占包」停辦後,董啟章便專心投入創作,致力於寫作長篇小說。

那時,黃念欣已取得博士學位,在中大任教,收入比較穩定。2002年,兒子董新果出生,於是他們開始分工,「我專心寫作,同時負責照顧兒子。每天要接送兒子返學放學,其實相當辛苦,不過,我覺得陪伴兒子成長很有意義。」

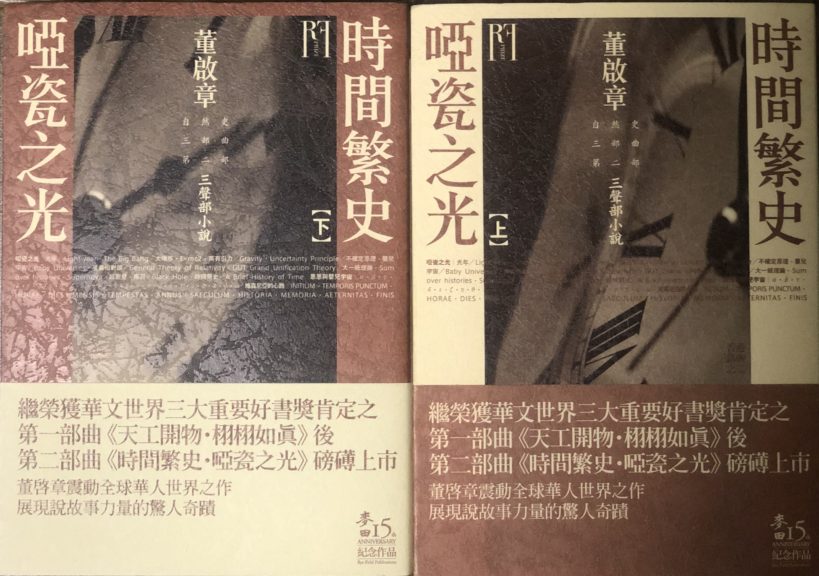

從2005到2010年,董啟章孜孜不倦,寫了三部巨著——「自然史三部曲」。2006年,他憑30萬字的《天工開物.栩栩如真》,獲第一屆「紅樓夢獎」決審團獎,更在2011年獲得首屆施耐庵文學獎。至2008年,他再以60萬字的《時間繁史.啞瓷之光》,獲第二屆「紅樓夢獎」決審團獎。

第三部曲只出版了《物種源始.貝貝重生之學習年代(上)》,「2009年寫完上半部,小說的下半部已經寫不完。好可惜!」2010年後,有一段時間,他停寫小說,長達五、六年。

他嘆了一口氣,接着說:「可能是因為第三部曲的下半部,規模大到自己也應付不了,我寫了至少三次,或十多萬字,或幾萬字,但我對於寫出來的東西,完全不滿意,隔幾個月又再寫……我創作小說,習慣上寫得比較快,不需多番雕琢修改,但這次寫來寫去都不如意,我感到很困惑。我懷疑小說的構思,是否能夠寫得到,也反思自己是否未準備好。」

隨着社會的變化,小說本來以地區保育、社區重建為主題,他原先構思的內容,已開始脫離現實。「我關心的主題,亦逐漸失去意義。一時之間,我還未有新的構思,加上大病一場,於是便暫時擱筆。」

董啟章專訪二之一

本系列文章:

「當人的想法改變,人生就會隨着改變……」──專訪董啟章(下)