香港隨旅行團或自由行到俄羅斯,以參觀景點為主。即使到美術館,不知是否語言的原因,也總是浮光掠影,看了個皮毛。殊不知,俄羅斯有世界一流的現代美術品收藏,而且背後的故事更如畫作一樣精彩,真的不應錯過。

俄羅斯「Shchukin收藏生平」展覽

這次從北歐繞道莫斯科回香港,來自香港的混亂消息不停從各種途徑湧來。時時關切,又因為人在遠方,不免心情沉重。如此,進美術館看展簡直就是那刻的世外桃源;不料,入了普希金美術館參觀這個名為「Shchukin收藏生平」的展覽,反而令筆者更進一步地思考「時代」這個命題。

這個展覽規模極大,收集了之前分布在聖彼得堡冬宮博物館和普希金美術館館藏的大部分Sergei Shchukin的19世紀末至20世紀初法國現代藝術收藏。展覽從6月19日到9月15日,設於本館的二樓(有興趣去莫斯科參觀這個展覽的讀者,緊記在網上購買電子票的時候要點選購買通票,而不要只買主館的票)。這位不被我們所熟悉的俄羅斯大收藏家Sergei Shchukin,在他過世83年後,在他的家鄉,這片不再赤紅的土地上,終於等來了一場誠懇的、最大規模的對他個人、家族生平和當時文化歷史的回顧展。

收藏不為社會理解的畫作

Sergei Shchukin出生於1854年莫斯科一個俄羅斯當時最大的服裝製造和批發商家庭,很多兄弟都愛收藏藝術品。小弟Ivan Shchukin熱愛巴黎的生活,他的藝術文學圈,在巴黎甚至被稱為「Shchukin 的星期二」(有沒有讓你想起Peggy Guggenheim?),是當時波希米亞藝術家們的聚集之地。 影響到Shchukin在40歲那年開始收集起法國的現代藝術作品來。

1898年,他開始收藏法國印象派繪畫,第一次購畫即是莫奈的一幅風景──“The Rocks of Belle-Ile"。這幅畫也在此次展覽中展出,和莫内的其他12幅作品放在一起,顯得並不太起眼,但它奠定了他收藏的基礎。從此,他專注於收藏當時不為社會理解,不被社會推崇的那些畫家的作品。到了1914年,他已經收藏了13幅莫内的作品、8幅塞尚和4幅梵高等等,有意思的是,梵高在生時只賣了一幅畫,也是當代十幅梵高最貴的作品之一──「紅色葡萄園(The Red Vineyard)」,此畫先被一位比利時女畫家和收藏家買下,輾轉也是賣給了Shchukin。之後他的收藏愈來愈龐大,達到了驚人的258幅,全部掛在了他莫斯科宮殿般的大宅中。據說大革命前,他還在每周六開放大宅,讓公眾參觀,並向公眾介紹法國的現代藝術。

賞識馬蒂斯 立下現代繪畫里程碑

Shchukin和野獸派大師馬蒂斯的關係是他的收藏生涯中最為後世矚目的,收藏多到他用了他府邸的專門一間房來懸掛,這間房稱為「粉紅色的書房(The Pink Drawing Room)」,後來又被稱為「馬蒂斯房間」。據展覽介紹,這個房間的畫作該如何懸掛,還是馬蒂斯親自參與的。這裏有個有趣的插曲,馬蒂斯在1911年受到Shchukin的邀請,從巴黎坐火車到俄羅斯,到了聖彼得堡,馬夢想參觀仰慕已久的冬宮收藏。豈料,藝術經紀人卻告知他冬宮在整個冬天都不開放。悻悻而歸的馬蒂斯結果一輩子都與冬宮無緣。

他們的關係如此密切,以至於馬蒂斯最為著名的代表作──“La Danse"(《舞蹈》)就是受Shchukin委約創作的。這不僅是馬最重要的作品,同樣也是現代繪畫的一個里程碑。這幅畫尚有一幅類似正式畫稿前的練習之作,現在被稱為“Dance I",收藏在MOMA(紐約現代美術館)中。但Shchukin委約的這幅,也就是現在冬宮的鎮館之作,才是真正的正牌名作。此次展覽,這幅畫從冬宮借調而來,單獨放在美術館二樓最中間的大廳内。圓穹頂下,四周是大理石羅馬柱,顯得這幅作品在古典高挑的廳堂中更加突出。馬蒂斯運用了明亮強烈的暖色繪畫五位跳舞的人物,背景卻運用了深沉的藍綠冷色調,這樣的對比使得畫面又有自由奔放的一面,又有出奇的沉穩。野獸派之所以被稱為野獸派,是因為大膽的用色和完全不拘泥於比例和明暗的平面化構圖。這張畫中,色彩和韻動中似乎潛伏着巨大的力量,有徹底的解放,也有對希臘哲學家伊比鳩魯式的「持久的快樂」的詮釋。很多人將這幅畫和俄羅斯著名作曲家伊戈爾·史特拉文汶斯基(Igor Stravinsky)的《春之祭》中的「少女之舞」聯繫起來。《春之祭》在1913年首演的時候,引起了極大的騷動,當時的大部分聽眾認為那不是音樂,而是噪音。「舞蹈」的創作靈感到底是否真的受《春之祭》的啟發,我們已經無從得知,但在那個現代工業急速發展,舊世界逐漸土崩瓦解的年代,馬蒂斯的畫和伊戈爾的音樂都不約而同像是對舊的禁錮發出一種革命性的挑戰。在時代的洪流中,藝術家們往往能明銳地察覺到翻騰湧動的變化,並無意有意地表現在他們的筆下。

對未來具洞察力的收藏家

講回我們的收藏家,藝術家可以對時代、對未來有很強的洞察力,但收藏家中具有這種能力的人卻不多。Shchukin買畫的時候完全是自己拿主意,他從不買被認為應該喜歡的作品,而是傾心於那些讓他激動並能打動到他的藝術。他違背大眾品味,自己將自己培養成了一位偉大的收藏家,現在,我們驚嘆於Shchukin藏品的高水準,從某個角度來說,時代造就了一個大環境,而Shchukin自己又是這個環境中的高人。聽聽他曾經如是說「我從不收藏過去,我收藏未來」。何等的氣概!

Shchukin所處的那個時代也確實是個充滿「氣概」的時代,1917年俄國大革命,摧枯拉朽地結束了沙皇統治;新的力量冒起,卻視Shchukin這些資本家們為頭號敵人。1918年,Shchukin匆忙離開莫斯科到法國,他的這些法國現代藝術的收藏全部落入了紅色政權手上。蘇維埃直接把他的府邸改成了「西方新藝術美術館」,這也是世界上第一座現代藝術館。還好紅色政權還是認為這些畫有價值,如果當時被認為是「舊社會的糟粕」,那我們今日就與這些傑作無緣了。時代似乎和Shchukin開了一個巨大的玩笑,他向往着一切新的、打破成規的、不再陳腐的未來,但就是那個「未來」奪去了他的一切。

這個展覽還值得一提的是另外一個廳的高更在大溪地畫作。1907年,Shchukin最愛的妻子永遠離開了他,家族中不斷有人自殺或死去。1910年,他的兒子又意外中槍喪生,這導致了他陸陸續續地大量收集高更在大溪地的作品,那些明亮的色彩和大地一樣沉着的女性拯救了他,給他帶去了一些生的希望。也是這個原因之下,他的收藏是一個高更在大溪地生活的完整反映,而這種完整性也讓參觀者得到了去別的美術館全然沒有的體驗。試問,世界上哪個美術館有這麽多高更的收藏;也有哪個高更的收藏全集中在大溪地階段?這次畫展重現了當時的原貌,16幅畫作的組合彼此靠近,創造了一幅巨幅壁畫的印象。展覽方式的密度顯然不僅與當時流行的掛毯有關,而且與Shchukin直觀地理解高更所表現的大自然内在有關,怪不得評論家和藝術史學家Jacob Tugendhold稱其為「高更的聖幛」。

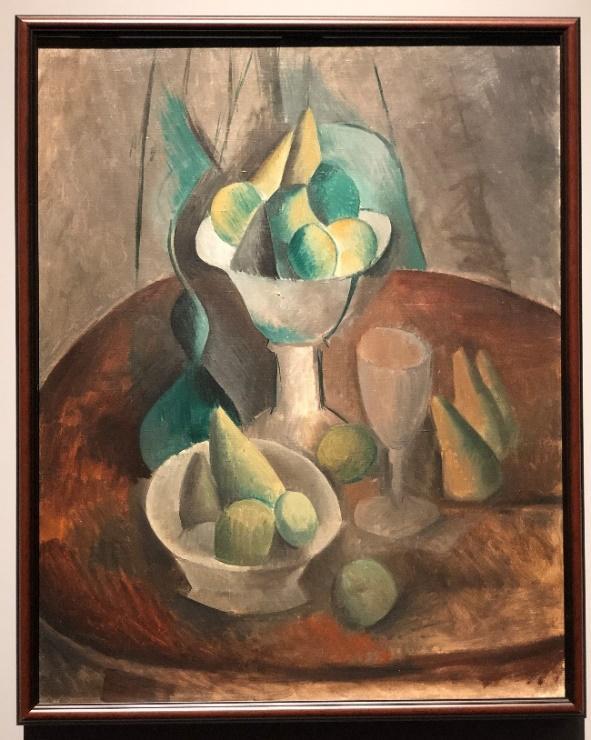

Shchukin還收藏了51幅畢加索。他喜歡畢加索早期的素描和油彩粉筆畫、玫瑰時期、藍色時期,還有他立體派初成時的人物和靜物。沒有任何一位歐洲或美國的收藏家有如此多畢加索的作品,以至於當時Shchukin府邸裏的畢加索房被認為是驚人。這一次策展人挑選展出了24幅畢加索,加上我在冬宮看到的另外幾幅,讓我盡興欣賞了畢加索的藝術探索及轉變歷程,實在是值回票價。

憧憬未知的「未來」

莫斯科的傍晚六點,日光還明晃晃地像正午一般。我意猶未盡地走出美術館,應莫斯科當地朋友的邀請,要去一家被稱為全球50佳的豪華餐廳吃飯。無論是莫斯科,還是聖彼得堡,在蘇聯解體之後,這些年愈來愈燈紅酒綠,儼然重新是一個個市容優美、美食豐富和生活豐富多彩之地,我這次逗留,也因為各種精彩的展覽和演出、市區的文學散步和在公墓中尋找那些偉大的靈魂,簡直愛上了這個國家。十月革命、無情的大清洗、冷戰,似乎都已悄然在歷史帷幕落下時遠去。然而,這個展覽,這位只收藏「未來」的收藏家和香港不斷更新的消息糾纏在一起,讓我心情沉重。時代是多麽巨大的力量,有時人的命運是多麽無情地被這股力量擺弄。我們向往憧憬着一個未知的「未來」,可是如果「未來」並不是我們以為的「未來」呢?或是要等待很多很多年之後的「未來」呢?就像Sergei Shchukin那樣,這麽多年之後,我們終究理解了他的「未來」,然而現在是他心目中的「未來」嗎?

也許普希金美術館的前館長Irina Antonova對他的評價說中了Sergei冥冥中的宿命:「Sergei收藏了當時被羅浮宮和其他博物館冷落的藝術品,這是他的個人品味。也許他聽到了會改變世界的前震。這樣的收藏家只能出現在一個等待革命的國家。他收藏了預示全球大災難的藝術。(He started to collect unpopular art,which was snubbed by the Louvre and other museums. It was his personal taste. Perhaps he heard foreshocks that would change the world. Such a collector could appear only in a country that awaited a revolution. He collected art that prefigured the global cataclysms.)」 我們現在正處於一個會改變世界的前震中嗎?

參考資料:The Collector: The Story of Sergei Shchukin and His Lost Masterpieces(2018),Published by Yale University Press.