上周末離港兩天,到廣州增城仙村出席中山大學饒宗頤研究院第三期饒學研修班開學典禮。幾個月前來參加另一項活動時,附近村路正在展開拓寬工程,到處在施工,現在一座富有嶺南特色的荔枝小鎮已初具規模,一條寬敞大道經過皇朝御苑酒店門口、荔枝博物館,大道兩旁部分廢舊廠房正在展開活化工程,從酒店步行到古色古香的饒學研究院,僅需大約六至八分鐘。昨晚一場大雨,日間暑氣不再逼人,饒研院周圍綠草成茵,綠葉婆娑,剛剛逃離充斥政治噪音的香港,此際仿若置身世外桃源。

此行不完全是度假,饒研院執行院長陳偉武教授交代任務,因為有一位教授臨時有事不能來上課,讓我「頂班」講一課,題目由我自己定。所謂救場如救火,我沒有多想就一口答應。

中山大學饒學研究院於四年前成立,由中山大學、廣州增城區政府和廣州饒宗頤學術藝術館聯合主辦,著名歷史學家、中山大學黨委書記陳春聲教授兼任院長,饒研院設有專項研究基金,鼓勵青年學者開展饒學和國學相關課題研究,自2017年開始在每年暑假舉辦饒學研修班,本期研修班的主題是「饒宗頤學術名著導讀」,近30名學員分別來自清華、北大、復旦、南開、浙大、北師大、中國社科院、中山大學、武漢大學、吉林大學、廈門大學、山東大學等內地著名高校古典文獻學、古文字學等專業的博士生和碩士生,還有幾位是高校的青年教師,主講導師陣容包括:中山大學陳春聲教授、曾憲通教授、陳偉武教授、香港大學前副校長李焯芬教授、香港大學饒宗頤學術館鄧偉雄博士,還有林倫倫教授、黃挺教授、彭玉平教授,都是鼎鼎大名的學者。老實說,我連給這些教授當研究生的資格都沒有,也沒有認真研讀過幾本饒公的學術著作,好在偉武兄說可以講講香港社會文化,畢竟饒公的學術成就與香港分不開,我只好「頂硬上」,斗膽以我對饒公做學問所知的一鱗半爪,談談饒公的安忍和香港的文化,聲明不是講座而是與學員交流。

做學問能忍

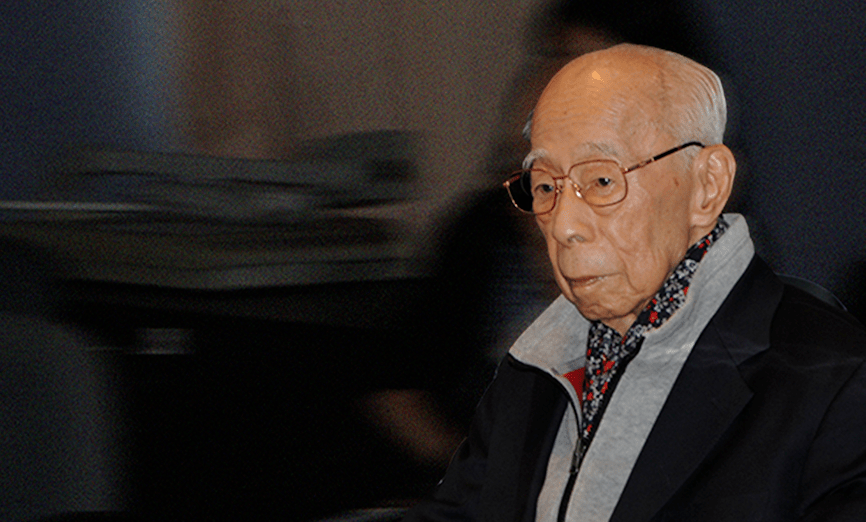

饒宗頤教授於1997年11月29日在香港中國語文學會舉辦的講座上作《關於漢字起源的新問題》的學術演講(演講內容後來由《國學視野》雜誌的作者整理出版),當時他的《符號、初文與字母──漢字樹》一書已經付梓(翌年由商務印書館出版),這本書「結合考古學和民族學一些最新資料,從世界觀點出發……探索原始時代漢字的結構和各自演進的歷程以及它何以能延續數千年,維持圖形不變的緣由」。饒公在演講中透露大約於1968至一1969年開始動筆,歷時近30年成書。饒公說:「我做學問有一個詞想跟大家講的,就是要忍。佛教六個波羅蜜多,其中一個就是『安忍』,做學問也要忍,我能忍。」這令我想起收錄於《饒宗頤二十世紀學術文集》第14冊的《郭之奇年譜》,據了解,這是1942年日寇佔領潮州時,饒公逃至揭陽避難期間的研究成果,揭陽是南明重臣郭之奇的家鄉。資料顯示《郭之奇年譜》公開發表於1991年的中文大學新亞年報,由研究到出版相隔近半個世紀,這是饒公做學問能忍的另一個例子。

無論一本書,還是一篇論文,從開始寫作到發表長達30年甚至半個世紀,這種「忍」功的確非同一般。依我粗淺的理解,饒公能忍,是因為他一生治學始終堅持「求是、求真、求正」,從不急功近利,正如李焯芬教授所說,饒公一生不受金錢和權力的誘惑,但這只是他個人主觀方面的因素。饒公做學問能忍,也離不開他身處的客觀環境和條件的配合。從五十年代到八十年代,饒公在香港大學、中文大學、新加坡大學等任教,工作穩定薪津不錯,在這期間,饒公兩耳不聞窗外事,一心只讀聖賢書,埋首學問之餘,亦寄情書畫藝術,他還經常到海外交流考察研究,包括美、英、法和日本、印度等地,他對甲骨文和敦煌學研究的很多重要成果,都得力於外國的寶貴資料,曾經因為某項研究需要,向校方申請延長留在國外三個月,立即獲得批准。八十年代初,饒公更有機會到內地各大學、博物館以及甘肅敦煌、長沙馬王堆等地考察交流長達三個月,本期研修班的導師之一曾憲通教授,當年全程陪同饒公。

饒公是真正做到讀萬卷書、行萬里路。毋庸否認,他比不少同輩的內地學者更加幸運。饒公的學問生涯孕育於內地,始於家鄉潮州,而香港的人文環境,成全了他的忍,成就了一代國學大師和碩學通儒饒宗頤。

原刊於《大公報》,本社獲作者授權轉載。

作者簡介

資深傳媒人,現任香港新聞聯副主席、恆基(中國)高級顧問,曾任鳳凰衛視評論員、《新報》副社長兼總編輯、《成報》副社長兼總編輯等。