編按:資深媒體人李禮撰寫的《求變者:回首與重訪》在第九章敘述了梁啟超於辛亥革命前後的經歷,本社分兩篇轉載撮要,本篇是第二篇。

兩篇雄文討論未來國體

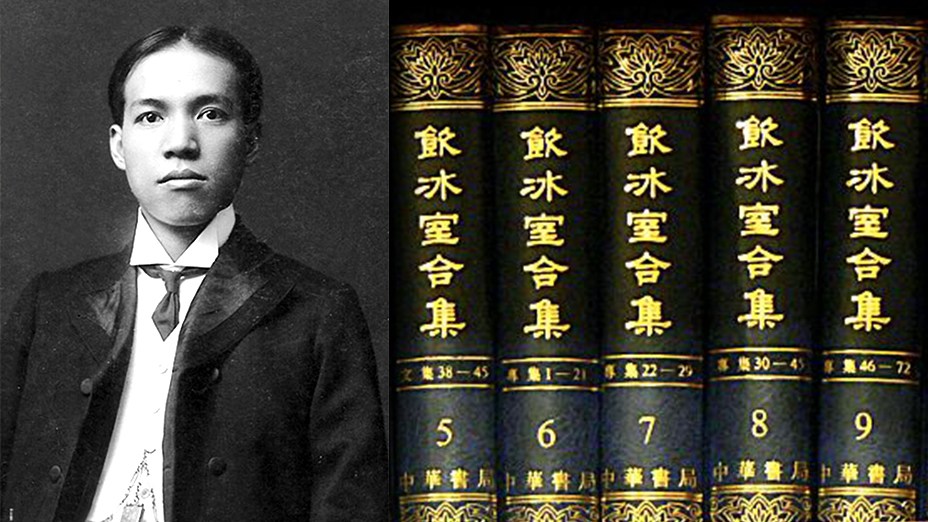

1911年,梁啟超大約發表20篇文章,比上一年大幅減少。《中國前途之希望與國民責任》和《新中國建設問題》是其中最著名的兩篇。

《中國前途之希望與國民責任》發表於武昌起義前,言語立場明顯轉向激進:「誠能併力以推翻此惡政府而改造一良政府,則一切迎刃而解,有不勞吾民之枝枝節節以用其力者矣。」余英時回憶這篇文字對錢穆的影響,稱那時「錢先生才16歲,他的愛國思想和民族文化意識至遲已萌芽於此時,也許還可以追溯得更早一些。梁啟超這篇文字在當時激動了無數中國青少年的國家民族的情感。」兩年之後,作者解釋自己如何被國會請願失敗所刺激:「鄙人感憤既極,則在報中大聲疾呼,謂政府現象若仍此不變,則將來世界字典上,決無復以『宣統五年』四字連屬成一名詞者,此語在《國風報》中凡屢見,今亦成預言之讖矣。」

這一年7月,最高發行3000份的《國風報》宣告停刊,如果將此事與剛剛出台的「皇族內閣」聯繫在一起,或能顯示立憲前景就此暗淡。停刊讓很多人感到惋惜,在官方陣營它也頗有人氣。喜歡寫日記的官員惲毓鼎拿到《國風報》第3期時曾如此評論:「竭半夜之力粗竟一冊。報中所登皆有實益有關係,所著論說,語語搔著癢處,旬余抑悶為之一快。」他稱讚梁任公「根底既堅,閱世復多深識」,甚至拿這個「危險分子」的文章教育子女。

另一篇著名雄文《新中國建設問題》旨在討論未來國體。此時革命已然蔓延中國,面對洶洶輿論,分析「虛君共和」多少顯得不合時宜。不過這仍是梁啟超心中最理想的政體,儘管不得不承認今後再無可能,他只能埋怨清廷自取滅亡,為中國未來留下制度困境。辛亥革命肯定不是一場「中等社會」革命,不過結果尚差強人意,至少龍旗降下時國家看上去相當平靜。南方的硝煙漸漸散去,留給梁啟超的只有無奈與遺憾:「誰之罪也?是真可為長太息也!」

出任新生共和國司法部部長

1911年底,褪去政治犯身份的梁啟超不必只躲在海外施展「新聞自由」,開始琢磨回國後如何繼續辦報。袁世凱雖然對此表示贊同,卻委婉地說以梁的大才,此時「豈宜辦報」。袁深知熱衷現代政治的梁啟超和自己並非一路人,兩人只是因為新生的共和國才暫時走到一起。「此公之聯絡人,真無所不用其極也。」回國之後,梁啟超嘆服袁世凱縱橫捭闔的能力,雙方大約三年的政治合作由此開啟。1913年,梁策劃共和、民主、統一三黨合併為進步黨,他們反對國民黨「二次革命」,並聯合把袁世凱送至正式大總統之位。不久,梁啟超出任熊希齡內閣司法部部長,新生的共和國看起來生氣勃勃。

新任司法部部長看上去心情不錯,美國駐華大使芮恩施對他組織的一次家宴難以忘懷:「席上討論了不同文化之間深刻的聯繫,這給參加者留下了一種難忘的印象」。因為客人們很難想象「如果到華盛頓去和『司法部長』一起進餐,並同他談談靈魂不滅的問題,又會是怎樣一番情景呢!」

不過現實政治遠沒有討論靈魂那樣有趣。民國第一年,幾位敏銳的外國觀察家已發出令人不安的警告,比如英國人伍海德。1912年7月,他辭去《京津泰晤士報》主編之職,在給該報的最後一篇文章裏悲觀地寫道:「中國現在的情況和一年前比起來沒有進步反而倒退。我們一直在尋找改善的方法,但都是徒勞。目前看來,在一個古老帝國實行現代西方國家的政府體制是不可行的。新酒是不能裝在舊瓶子裏的。不久我們將看到一個泱泱大國,在沒有形成任何選舉體制、沒有頒布任何相關法律的情況下,貼了幾個星期的通知後,就試圖舉行一個兩院制的議會選舉。在沒有採用西方任何複雜和有效的體制的情況下,中國再一次嘗試西方體制,會產生怎樣的結果呢?」

新的動盪很快光臨年輕的共和國,導火線正是力推西方政制的宋教仁。宋、梁本可在民國政黨政治競爭中棋逢對手、文明對抗,可惜這一天並沒有到來。1913年宋教仁被刺身亡,梁啟超先後發表《暗殺之罪惡》和《革命相續之原理及其惡果》,既譴責暗殺,也警告中國勿陷入「革命復產革命」的命運:「革命可以止革命,則國家之福;革命而適以產革命,則國家之禍。」他擔心連續動盪將召喚出強權獨裁人物。果不其然,袁氏父子不久流露稱帝之意,梁啟超頓感不妙,開始疏離政治中樞。1915年,他和家人搬入天津意租界西馬路新宅。那裏寬敞明亮,與首都不遠不近,若即若離,正適合重新施展輿論之力。很快,一篇《異哉所謂國體問題者》令《京報》(中文版)和轉載的《國民公報》洛陽紙貴,一紙難求,成為當年倒袁行動神來之筆。帝王新夢看起來絢麗輝煌,卻一戳即破,很大程度上要歸功於梁啟超、蔡鍔師徒聯手引發的多米諾骨牌效應。

1925年3月12日,孫中山病逝。次日,《晨報》刊發一篇名為《孫文的價值》的文章。除了適當褒揚革命先驅,梁啟超在其中說出了自己對這位革命領袖的最大不滿:「為目的而不擇手段」,不擇手段則意味着「所謂本來之目的,倒反變成裝飾品了」。孫中山的失敗和成功皆根源於此,梁啟超說,由於沒有實現目的,「我們所看見的只是孫君的手段,無從判斷他的真價值」。

淡出政壇專注學術研究

這個批判也許正中肯綮,但梁啟超很難想象多年以後人們會把中國革命與自己相聯繫,並暗示他那帶有集體主義色彩的國家主義得到某種延續。其實在目睹巴黎和會的那次歐洲旅行中,梁啟超已認真反思國家主義,並將目光抬升至新的「世界主義」,試圖以此重新審視中國文化的生命力與未來。上述旅行心得被他寫入《中國人之自覺》。90多年後,英國歷史學家麥克法蘭在北京清華大學再次提醒,中國面臨的問題是「怎樣做到一方面保持自己獨特的文化和個性,屹立於風詭雲譎的21世紀,一方面充分汲取西方文明所能提供的最佳養分」。上述觀點見於麥氏一次系列講座,設立梁啟超、王國維、陳寅恪「三大紀念講座」據稱正為接續中西會通的構想。1925年,當清華從學堂轉向真正的大學,首先創辦了國學院,梁啟超受邀名列導師之一。

一生思想多變的梁啟超,自有「流質善變」性格與生命經歷之因。但這種印象更多來自其流亡與革命時代。幾次任職和組黨之後,他選擇1917年底淡出政界,這個想法醖釀於1916年,只是1917年7月段祺瑞內閣成立後,梁啟超出於各種考慮還是勉強出任財政總長。這一年,他支持段祺瑞討逆軍掃平張勳的辮子軍,59歲的康有為則在復辟王朝做了11天弼德院副院長後狼狽逃到美國大使館避難。在當年重刻的《新學偽經考》中,康將梁啟超的名字剔除。

1918年,一戰結束。梁啟超邀請幾位友人同赴歐洲訪問,期間沒忘了去看望李提摩太,昔日的秘書送上自己多本著作,據說這是李提摩太晚年最開心的時刻之一,這位對近代中國影響甚大的英國人不久與世長辭。15個月後,梁啟超結束旅行返回上海,很快出任《改造》雜誌主編,這本刊物的重要立場就是反對各種革命。從1920年歸來至辭世,梁啟超轉入張蔭麟所稱的人生第4期。他專力治史,雖然慢慢有了為學問而學問的傾向,卻仍難免「不忘情國艱民瘼」。

《改造》原名《解放與改造》,1919年創刊時梁啟超身在國外,但雜誌與他大有關係。1918年底,醖釀已久的歐洲之旅得以成行,上船之前的一個晚上,梁與張東蓀徹夜長談,稱自己要為中國思想界出一些力。說起此前自己的政治生涯,他不免感慨,將之稱為「從前迷夢的政治活動」。

辛亥革命前後的梁啟超之二

原刊於人文經濟學會微信平台,本社獲授權轉載。

本系列文章: