鴉片戰爭後,中、英兩國於1842年簽訂《南京條約》,清政府把香港島「割讓」給英國時,日本仍處於德川幕府(1603─1867)的「鎖國」政策之下。1853年,美國海軍提督培理(Matthew C. Perry,1794─1858)率領軍艦到日本「叩關」,翌年日本「開國」,從此積極開展對外事務。與當時的中國不同,日本對於世界形勢和亞洲政局採取關心態度,主動搜集海外資訊和西洋知識,香港在十九世紀中葉已是亞洲地區最早發展起來的城市之一,華洋雜處,圖書報刊出版事業漸趨蓬勃,成為日本吸收新知的一大來源,因此很快便與香港報業結下因緣,影響甚為深遠。

早在德川幕府末年,日本當局已致力搜集香港出版的報刊,加以傳抄,甚至翻刻和翻譯。到了明治時期(1868─1912),香港出版的書刊,包括報紙、課本和辭典,仍然備受重視;創辦《循環日報》的香港著名報人王韜(1828─1897),且應日本《報知新聞》之邀訪問日本達四個月之久。十九世紀末、二十世紀初,日本人開始在香港創辦中文、日文報刊;其後《香港日報》同時出版中文版、日文版和英文版,成為香港報業史上僅見的三語報紙。

第二次世界大戰結束以來,日本人仍一直重視香港的資訊傳播地位,除了在香港創辦介紹日本事物的中文期刊外,又出版了幾種供日本僑民閱讀的日文報刊。上述這些事例足以說明一個事實,就是日本人自幕末以來,中經明治時期、大正時期(1912─1926)、昭和時期(1926─1989)以至現在的平成時期,日本人與香港報業是頗有淵源的,香港網絡是日本朝野人士收集中國消息、亞太資訊及世界輿論的重要渠道之一。

與此相反,香港各界人士雖然對日本流行事物和飲食文化等十分熱衷,而於日本報業和出版情況則所知甚少,更遑論有所參與。本文擬據零星的文獻和記載闡明戰前和戰時(香港淪陷時期)日本人與香港報業的關係,並以此為脈絡,釐清學界的推斷,冀能為港日文化交流史研究填補一些空白。

幕末日本人與香港報業

1853年8月,香港英華書院創辦《遐邇貫珍》(Chinese Serials),是本地最早的中文刊物,也是鴉片戰爭後第一份在華人社會出現的中文報刊,出版至1856年5月停辦,歷時近三年之久,共有33期(號)。每期12至24頁,印3000冊,除香港外,還在廣州、廈門、福州、寧波、上海等地銷售和贈閱。該刊內容多為專題論說,包括天文、歷史、科學、醫學、宗教、商務等;還設有「近日雜報」欄,記載香港和中外大事。(註1)必須指出,定期為中國人提供近代新知和世界消息,在當時的香港以至中國,是十分難能可貴的。(註2)

1853年7月,日本從荷蘭船上知道太平軍佔領南京的消息;同年12月,到琉球出差的鹿兒島藩士鄉田仲兵衛、川上式部,從那霸港的美艦上得到兩冊《遐邇貫珍》,裏面有太平軍佔領南京和香港總督兼英國全權公使文翰(港譯般含;Sir Samuel George Bonham,1803─1863)訪問南京的報道。翌年1月,他們即把該刊連同打聽到的關於太平軍的情報(如信奉基督教)一起送往幕府。自此之後,《遐邇貫珍》即受到日本外交官和有識之士的器重,例如著名思想家吉田松陰(1830─1859)讀了第一號上所載的〈伊娑菩喻言〉(即伊索寓言),便曾寫過一篇跋。(註3)吉田松陰是明治維新的先驅者,高杉晉作(1839─1867)、木戶孝允(1833─1877)、山縣有朋(1839─1922)、井上馨(1835─1915)、伊藤博文(1841─1909)等傑出人物都是他的學生。

在這前後,發生了一件轟動日本的大事。1853年7月,美國海軍提督培理率領艦隊抵達江戶灣的浦賀,要求日本開國,聲稱明年再來,隨後艦隊駛到香港駐泊。培理艦隊再度起程赴日時,還帶同香港一個叫羅森(向喬,1821?─1899)的廣東人充當漢文翻譯。羅森目睹美日談判及簽約的經過,並遊覽了橫濱、下田、箱館等地,「香港人」最早踏足長崎以外的日本國土,實在非他莫屬。當年8月羅森返港後,把他的見聞寫成〈日本日記〉,分三次刊登在《遐邇貫珍》上。(註4)〈日本日記〉是記載日本開國史事的重要著作,其後在日本有輯印本出版。(註5)至於《遐邇貫珍》,在日本有寫本流傳。(註6)

羅森在日本期間,曾與不少官員接觸,通過筆談向他們介紹了太平天國的情況,還把自己的有關著述借給他們抄錄。以後日本即出現了幾種題為《南京記事》的抄本,又有木活字改訂本《滿清記事》的刊行。(註7)

日本開國後,官民漸多出外遊歷,例如日本遣美使節團出發和回程時,曾於1860年及1862年過港,兩次都逗留一周左右,除了到處參觀和購買書籍外,還到日本人慕名已久的英華書院會見傳教士理雅各(James Legge,1814─1897)等,又與羅森見面。(註8)使節團的一個成員福澤諭吉(1835─1901),回國後便撰寫《西洋事情》等書,成為鼎鼎大名的啟蒙思想家。傳說明治天皇(睦仁,1852─1912;1867─1912年在位)登基後,曾聘羅森為顧問,但其事不見於日本官方記載,未知是否屬實。

1860年代,日本流行翻刻中文報刊,如上海的《六合叢談》、寧波的《中外新聞》和香港的《香港新聞》等,且冠以「官版」字樣。(註9)一般認為,《香港新聞》是日本據《香港船頭貨價紙》翻印而成的,創於1861年,有日文註解。《香港船頭貨價紙》創於1857年,是香港第一張中文報紙,由英文《孖剌報》(The Daily Press)報館印刷發行,因此被視為該報的副刊。每周出版三次,單張兩面印刷,一版為船期物價,另一版為新聞。(註10)該報於1865年間擴充版面,改名為《香港中外新報》。但事實是否如此,仍有商榷餘地。

王韜與港日文化交流

王韜是近代中國著名文士,亦是洋務運動時期重要的思想家,早年活動於上海,1849年進入英國傳教士麥都思(Walter Henry Medhurst,1796─1857)所辦的墨海書館,參加編校工作,達13年之久。1862年間,因化名黃畹上書太平天國而遭清政府通緝,避地香港,協助香港英華書院院長理雅各翻譯中國經書,曾遊歷英、法、俄等歐洲國家。1871年歐洲爆發普法戰爭,戰爭結束後不久,王韜在聖保羅書院學生的協助下,編撰了《普法戰紀》14卷,敘述和分析戰爭的原因、經過和結果,並對戰後國際形勢的變化作了預測,成為近代中國第一本世界史著作。此書出版後,王韜聲名大增,《普法戰紀》旋即傳到日本,引起很大的反響。(註11)其後日本陸軍省命人句讀此書,重新排印,現時所見的大阪日本陸軍文庫校印本,是1885年(明治二十年)的版本。

1874年,王韜在香港創辦《循環日報》,每日發表論說一篇,宣揚變法自強等主張,開近代中國政論報紙的先河,這些政論連同他在其他報刊上發表的文章,後來結集而成《弢園文錄外編》於1883年出版。其間有一件重要的事,就是王韜在日本《報知新聞》栗本鋤雲等人邀請下,1879年到日本訪問,歷時四個月,受到日本文士學者及政界人物的歡迎,在近代中日文化交流史上,盛況空前。他把此次行程經過寫成《扶桑日記》三卷,由栗本鋤雲訓點,日本東京報知社出版,於當年冬至次年夏出齊。王韜返回香港後,仍與日本友人保持通信聯繫。(註12)

日本早從幕末時起便注意香港出版的書刊,已如前述。1873年(明治六年),日本設立駐香港領事館,另有日本雜貨店在中環開業,港日關係正式開展。香港書報在此之前對日本所起的啟蒙作用,使日本人更放眼世界,決心走上近代化之路,促成明治維新,足以說明幕末至明治初年這一關鍵時刻,港日之間的文化交流實在不是無足輕重的。當時日本官方考察團和知識人士經過香港,除拜訪本地知名人士外,通常都慕名到英華書院參觀,以及購買書籍。很多時他們在香港所接觸到的事物,或多或少都會產生啟發性的意義。(註13)

王韜訪問日本,是港日文化關係的一個里程碑,但也宣告了一個階段的結束,此後日本已不再如前此般重視香港出版的書刊了。不過,直至1880年代中期,王韜離港返滬後,還有一些日本知識人士如矢野文雄(1850─1931)等到香港訪晤王韜。(註14)1889年(明治二十二年)《大日本帝國憲法》(通稱《明治憲法》)頒布前後,日本在民族主義的大前提下,保守的國家主義、國粹主義相繼抬頭,民間且掀起了一股「反歐化主義」的浪潮。這個時代,尤其是1894年至1895年中日甲午戰爭之後,是日本走向軍國主義、帝國主義的一個過渡時期,港日兩地的關係亦隨而有所調整,香港書刊在日本的重要性減低,從這一點看來,便不是偶然的了。

近代日人在香港創辦的報刊

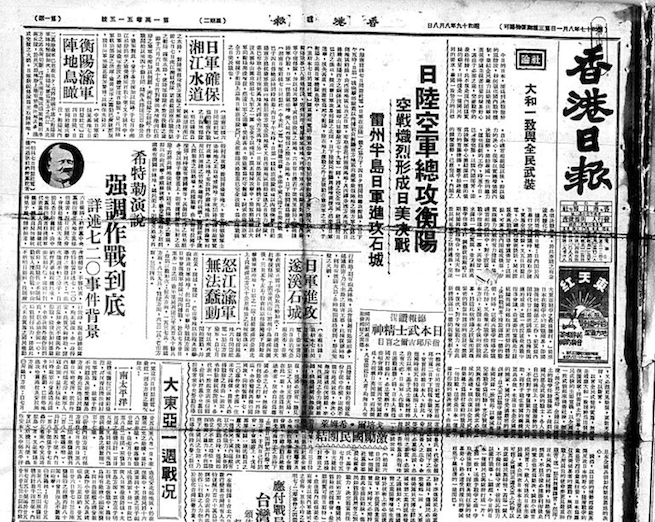

早於明治末年,日本人在香港已創辦了兩種報紙。第一種是中文的《東報》,1899年由日本人所創,張少春、張鶴臣為督印人,具體情況不詳。第二種是日文的《香港日報》,1909年9月1日由松島宗衛所創,當時估計《東報》已經停刊,所以《香港日報》是日人在香港唯一的言論機關,而且持續刊行30多年,對象主要是本地的日本僑民。松島宗衛主持該報12年,其後情況不詳,至1935年10月12日,由井手元一繼任社長。1937年12月起,該報的第四版改為中文;次年6月,獨立成為中文的《香港日報》。1938年11月1日,井手元一因年事已高,辭去職務,衛藤俊彥繼任為社長。1939年6月,另出英文周刊《香港新聞》(The Hongkong News)。《香港日報》至此同時出版日文、中文和英文被,成為香港報業史上唯一的三語報紙。這一發展足以表明,當時日本人在香港辦報,已超越了服務日僑的初衷,希望傳達日本訊息給香港華人,以及當時在港的西方人士,日人企圖染指香港事務的野心已昭然若揭了。

大正時期的日本人,也有在港創辦報紙的紀錄。1921年6月17日,平井真澄創辦日文日報《南支那新報》。翌年平井真澄往廣州辦《廣州日報》,《南支那新報》遂告停刊。另有一說,謂《南支那新報》刊行約2年半,至1923年9月,日本發生關東大地震後停刊。具體事實如何,仍有待考證。

1941年年底,日本發動太平洋戰爭。12月8日,日軍突襲香港;同月25日,香港總督楊慕琦(Mark Young,1886─1974)向日軍投降,香港淪陷,進入「日治時期」,亦作「日佔時期」。至1945年8月15日,日軍投降,香港渡過了「三年零八個月」的黑暗歲月,其間香港報業亦處於慘淡經營狀況。太平洋戰爭爆發時,香港日報社被香港當局收押;首腦人物亦被逮捕監禁,曾短暫停刊,此舉是恐怕日本人的言論影響時局;日軍佔領香港後,該報始恢復出版,其性質有如「官方刊物」,成為香港淪陷時期最重要的報紙,從中可以看到日本統治香港的主要措施,在一定程度上也反映了當時香港的社會民生狀況。英文的《香港新聞》且由周報改為日報,以西方人士及不懂中文的華僑為主要對象。當時還有一份日文雙月刊,叫做《寫真情報》,是日本佔領當局報導部宣傳班所辦,相信是以本地的日本軍政人員為主要對象。

香港淪陷初期,共有11家中文報紙得以出版,包括《南華日報》、《天演日報》、《自由日報》、《華僑日報》、《華字日報》、《循環日報》、《星島日報》、《大眾日報》、《大光報》、《新晚報》和《香港日報》,後者另有日文版和英文版。除了日本人所辦的《香港日報》和汪精衛政權在香港所辦的親日報紙《南華日報》外,其他報紙都要被迫與日本佔領軍合作;1942年2月20日,日本宣布香港為佔領地,任命陸軍中將磯谷廉介為佔領地總督,所有報紙和新聞消息均受香港佔領地總督部的報道部統制。

其後日本佔領軍政府以白報紙供應不足為由,逼迫各家報紙於1942年6月1日起合併,《華僑日報》與《大眾日報》合併,仍稱《華僑日報》;《華字日報》與《星島日報》合併,改名《香島日報》;《循環日報》與《大光報》合併,成為《東亞晚報》;《南華日報》繼續出版,《自由日報》、《天演日報》、《新晚報》均併入該報;至於《香港日報》,則維持中、日、英文三種語文版本。換言之,淪陷時期的香港,後期只有《華僑日報》、《香島日報》、《東亞晚報》、《南華日報》、《香港日報》五種中文報紙繼續出版。(註15)到了1944年8月22日,情況更加惡劣,香港各報開始調整版面,減少內容,由原來的一大張改為半張;《東亞晚報》支撐了半年,維持不下去,於1945年3月停刊,華僑日報社因而由4月創辦《華僑晚報》,刊行至1988年停辦。

1945年8月15日,日本宣布投降;8月30日,英國太平洋艦隊司令夏慤(H. J. Harcourt,1892─1959)少將率艦抵港,從日軍手中接收香港。戰爭結束後,親日報紙紛紛停刊,近代日本人在香港的辦報活動,至此宣告結束。戰後日本人仍然在港有出版日文報刊,主要是為居留香港的日僑服務,為他們提供一些本地和中國消息,以及與工商貿易有關的報道;此外,日本駐香港總領事館由1968年創辦《新日本月刊》(其後改為雙月刊),登載介紹日本的文章和相關活動消息,還有學習日語的專欄等。創辦報刊的宗旨和登載的內容,已與戰前大大不同了。

註1:參閱李志剛〈早期教士在港創辦第一份中文報刊──《遐邇貫珍》〉,氏著《基督教與近代中國文化》(台北:宇宙光出版社,1989年),頁135─143。

註2:周佳榮〈十九世紀香港書刊在日本的傳播〉,《歷史與文化》第二期(2001年),頁80。

註3:參閱增田涉《西學東漸と中國事情》(東京:岩波書店,1979年),頁28。

註4:羅森的〈日本日記〉,刊於《遐邇貫珍》1854年第十一號、十二號及1855年第一號。

註5:王曉秋、史鵬校《早期日本遊記五種》(長沙:湖南人民出版社,1983年)所錄羅森〈日本日記〉,便是根據日本小島晉治教授提供的輯印本排印,其書題為《米國使節隨行清國人羅森日記》,題後並有一小註,略云:「《遐邇貫珍》原本不易獲得,此係據向山篤《蠹餘一得》及中村《不能齋筆記》所錄重印。」

註6:參閱卓南生《中國近代新聞成立史(1815─1874)》(東京:ぺりかん社,1990年),頁98。

註7:有關羅森的生平,可參羅香林〈香港開埠初期文教工作者羅向喬事蹟述釋〉,《包遵彭先生紀念論文集》(台北:國立歷史博物館、國立中央圖書館、美國:聖若望大學亞洲研究中心聯合編印,1971年),頁289─293。亦可參羅晃潮〈近代唯一目睹日本「開國」的中國人──羅向喬及其《日本日記》〉,羅氏著《扶桑覓僑蹤》(廣州:暨南大學出版社,1994年),頁147─151。關於《滿清紀事》,可參增田涉前引書,頁280─320。

註8:參閱陳湛頤《日本人與香港──十九世紀見聞錄》(香港:香港教育圖書公司,1995年),頁99─105;並參任文正〈十九世紀港日交通往來述略〉,譚汝謙編《港日關係之回顧與前瞻──香港日本文化協會二十五周年特集》(香港:香港日本文化協會,1988年),頁108。

註9:參閱增田涉前引書,頁18。

註10:參閱史和、姚福申、葉翠娣編《中國近代報刊名錄》(福州:福建人民出版社,1991年),頁262─263。

註11:參閱王曉秋《近代中日文化交流史》(北京:中華書局,1992年),頁215─216;忻平《王韜評傳》(上海:華東師範大學出版社,1990年),頁172─173。

註12:參閱周佳榮〈在香港與王韜會面──中日兩國名士訪港記錄〉,林啟彥、黃文江主編《王韜與近代世界》(香港:香港教育圖書公司,2000年),頁391。

註13:舉例來說,明治時期著名的宗教家及同志社大學創辦人新島襄(1843─1890),在幕末時於1864年(元治元年)秘密赴美國攻讀神學,途經香港,初次見到漢譯的基督教《聖經》,致使他日後在這方面加以著意。

註14:同上註,頁392─393。

註15:鄭鏡明〈香港報業斷代史──香港淪陷時期的中文報業〉,《明報月刊》第23卷第10期(1988年10月),頁105─106。